Les restaurations directes offrent des aspects aisément fonctionnels et esthétiques. Elles permettent de tenir compte des désirs du patient dans le cadre de la rentabilité.

Avec l’ORMOCER® Admira Fusion 5 (Voco GmbH), 5 « Cluster-Shades » seulement suffisent pour obtenir des résultats hautement esthétiques grâce à une dispersion optimisée de la lumière. Sa biocompatibilité est excellente grâce à l’absence de monomères quels qu’ils soient.

Cas clinique

Une patiente âgée de 48 ans souffrant de multiples allergies et sujette à des crises d’épilepsie s’est présentée à notre cabinet. Elle désirait remplacer par une nouvelle restauration esthétique rapidement réalisée, l’ancien traitement réalisé 10 ans auparavant sur la dent 21, suite à un accident.

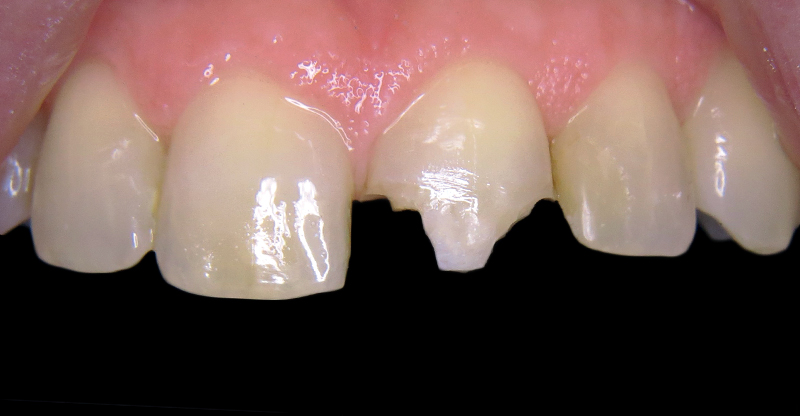

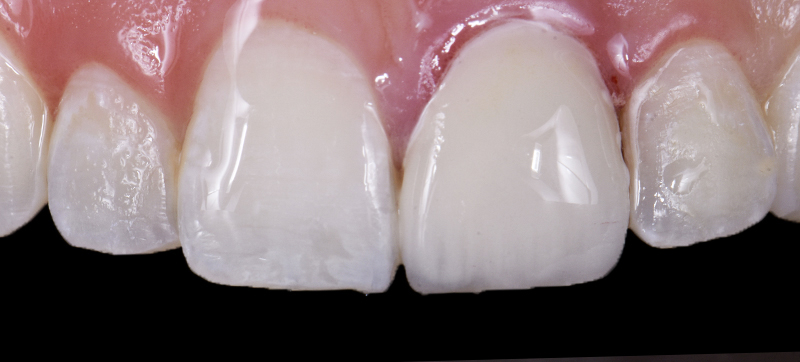

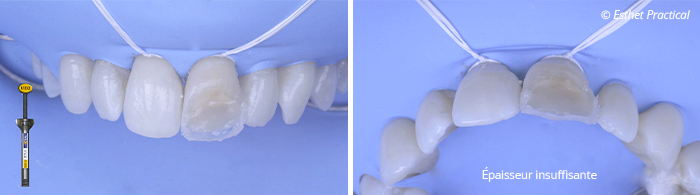

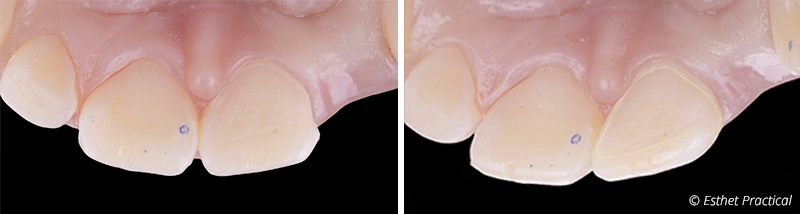

Fig. 01 : situation clinique de départ avec restauration insuffisante.

Fig. 01 : situation clinique de départ avec restauration insuffisante.

Nous avons évoqué avec elle, outre une solution prothétique analogique ou numérique, également une restauration avec un matériau composite ou un ORMOCER®. Nous avons, en raison des pathologies primaires, opté pour la méthode de mise à sec relative.

La restauration conservatrice directe avec Admira Fusion 5 (VOCO GmbH) représente une solution qui ne contient aucun des monomères classiques. Le souhait de la patiente de recevoir une restauration esthétique mise en place avec une durée de soins la plus brève possible, a pu être exaucé grâce à l’effet caméléon renforcé du produit.

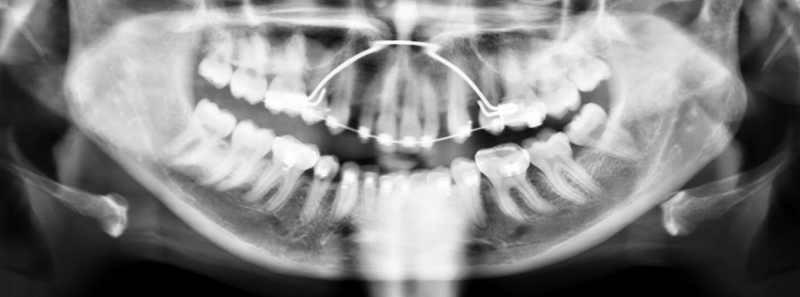

Constatation et diagnostic

Au niveau clinique, la dent 21 montrait une obturation insuffisante avec décoloration sur le bord et fissuration marginale. La dent, sensible, présentait une récession gingivale de la classe I, avec insensibilité à la percussion, mais sans lésions parodontales.

Traitement

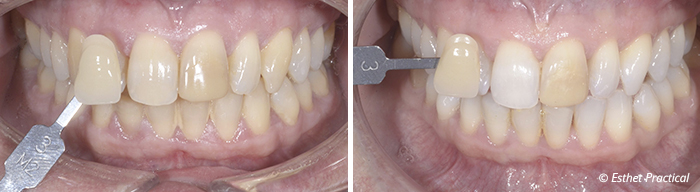

La teinte A2 a été choisie à l’aide du système de « Cluster-Shades ».

Fig. 02 : détermination simple de la teinte.

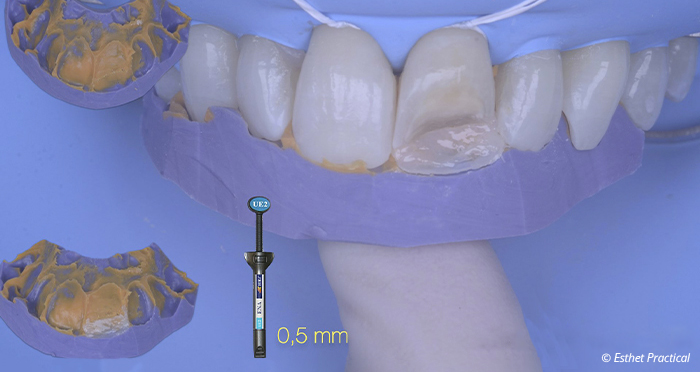

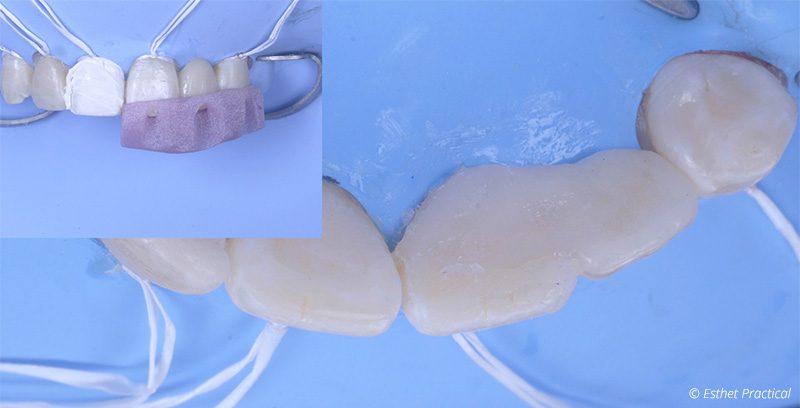

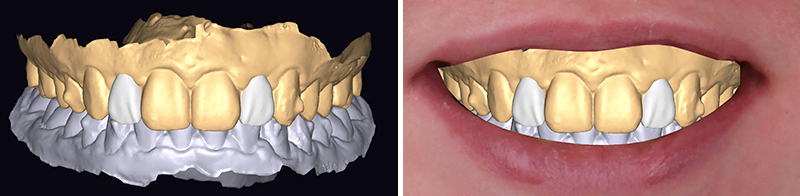

Nous avons commencé par une empreinte de la situation avec V-Posil Putty Fast (VOCO GmbH) pour la confection d’un modèle en plâtre. Nous avons préparé, avec Registrado Clear (VOCO GmbH), une clé en silicone individuelle pour la reconstruction de la surface palatine.

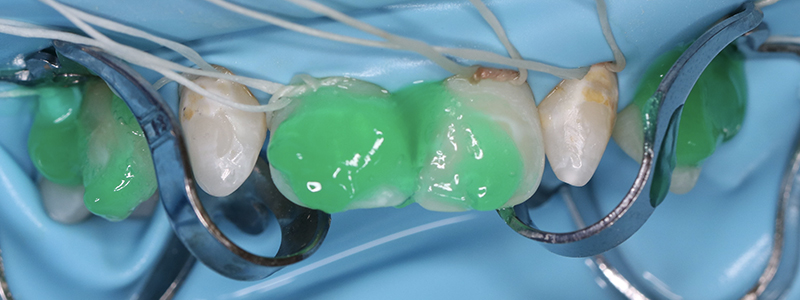

Fig. 03 : confection de la clé en silicone.

Une anesthésie locale a été pratiquée par infiltration d’Ultracain D sans adrénaline (Sanovi-Aventis GmbH), puis nous avons nettoyé les dents antérieures avec une pâte prophylactique exempte de fluor (KERR GmbH).

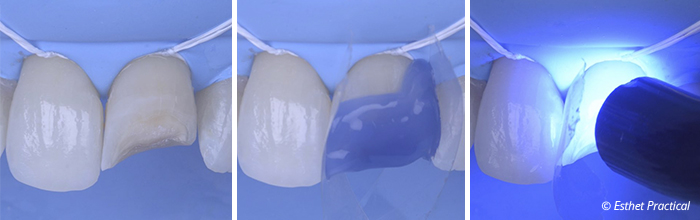

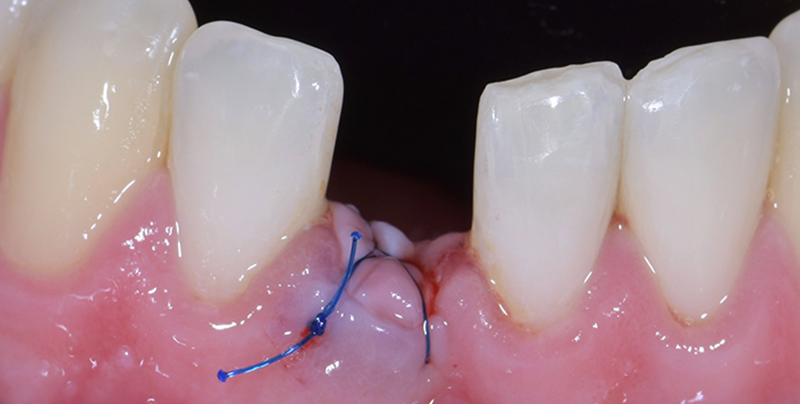

L’obturation insuffisante en place a été retirée sous une mise à sec relative à l’aide d’un foret diamanté et d’une fraise boule.

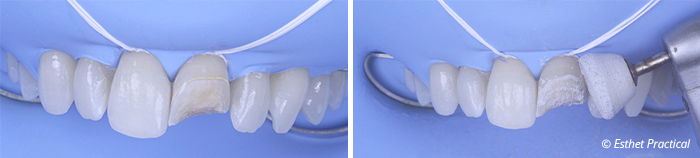

Fig. 04 : photographie après retrait de la restauration.

Nous avons, pour la préparation, veillé à ménager la substance dentaire dure selon les règles de la technique adhésive avec bords biseautés de l’émail.

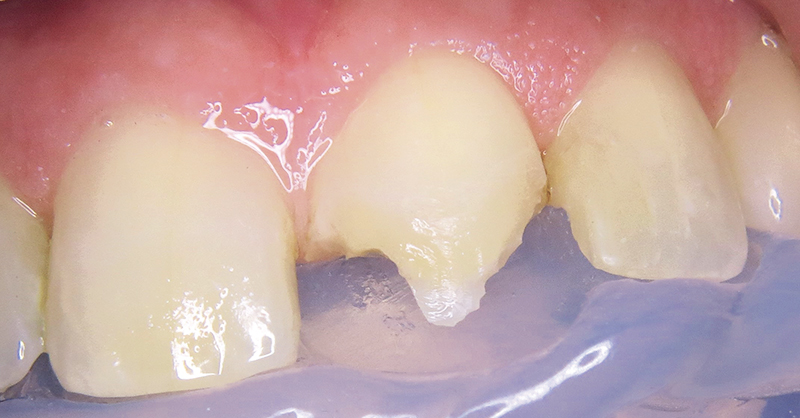

Nous avons ensuite utilisé la technique de mordançage total. Vococid (VOCO GmbH), un acide phosphorique à 35 %, a été appliqué dans un premier temps pendant environ 15 secondes sur l’émail de la dent, puis pendant 15 secondes supplémentaires sur la dentine.

Fig. 05 : technique de mordançage sélective dans l’émail.

Nous avons ensuite vaporisé un mélange air-eau pendant 20 secondes sur l’acide phosphorique et les composants qui s’étaient détachés, puis la cavité a été séchée avec un jet d’air.

Fig. 06 : cavité mordancée avant application de l’adhésif.

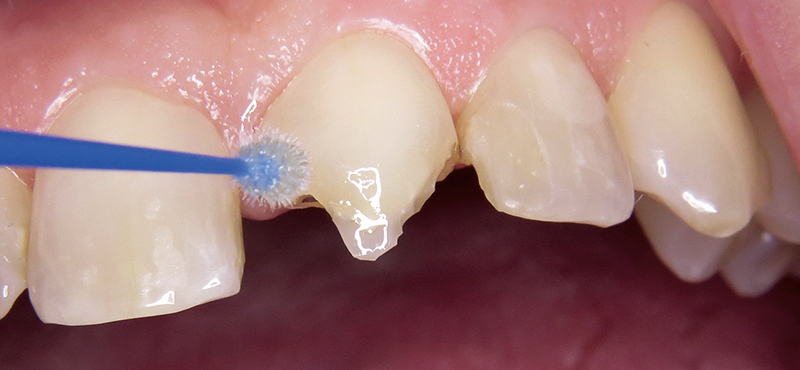

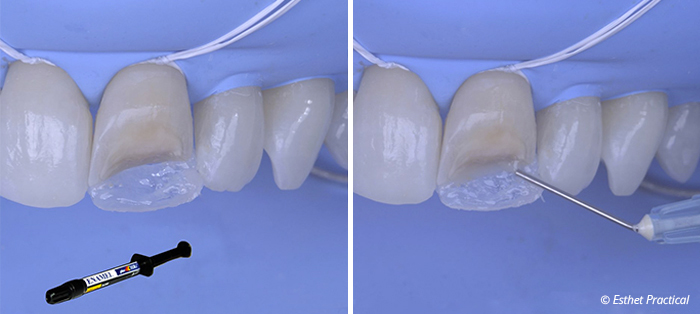

Nous avons utilisé Admira Bond (VOCO GmbH) qui garantit une forte adhérence afin d’éviter les interstices sur les bords de la restauration. Le produit a été massé pendant 30 secondes avec un micro-applicateur afin qu’il pénètre dans l’émail et dans la dentine.

Fig. 07 : application du bonding avec un micro-applicateur.

Nous avons appliqué un faible jet d’air sur le bonding que nous avons ensuite photopolymérisé pendant 20 secondes avec une lampe de polymérisation.

Avant d’appliquer l’Admira Fusion 5, nous nous sommes assurés que l’ensemble du site était bien recouvert d’Admira Bond en vérifiant le brillant régulier. Il faut toujours ajouter du bonding de façon sélective sur les endroits mats ou libres afin d’éviter des hypersensibilités postopératoires.

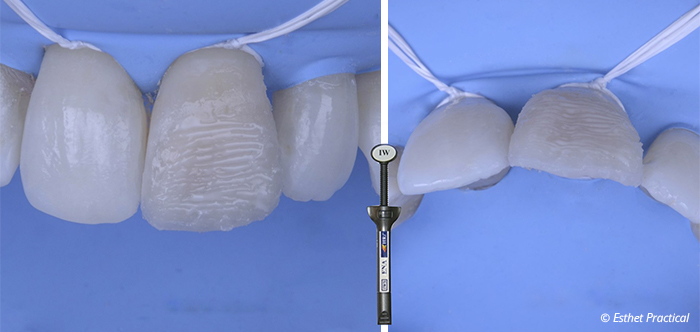

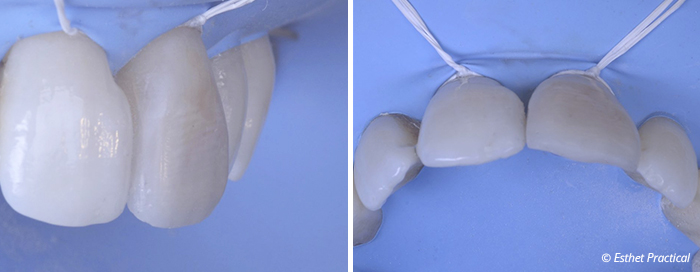

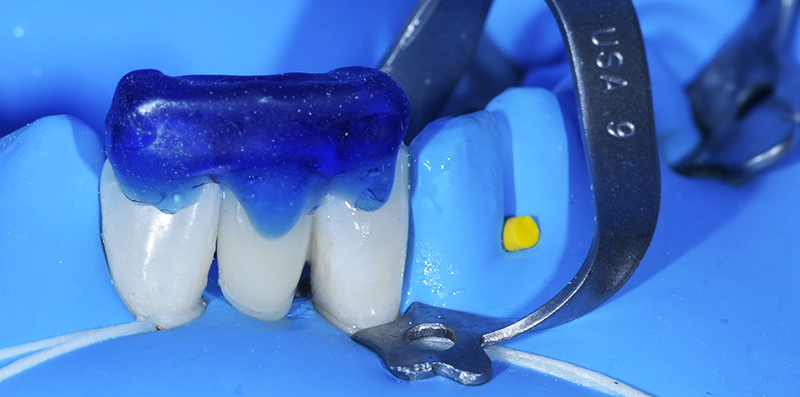

Nous avons adapté la clé en silicone pour procéder au modelage.

Fig. 08 : clé en silicone mise en place.

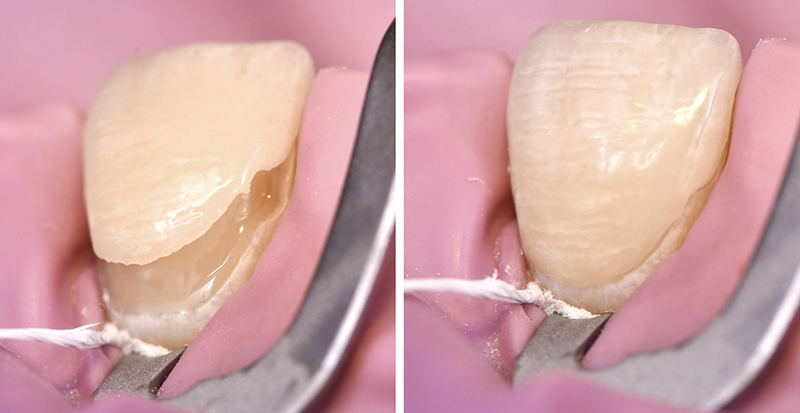

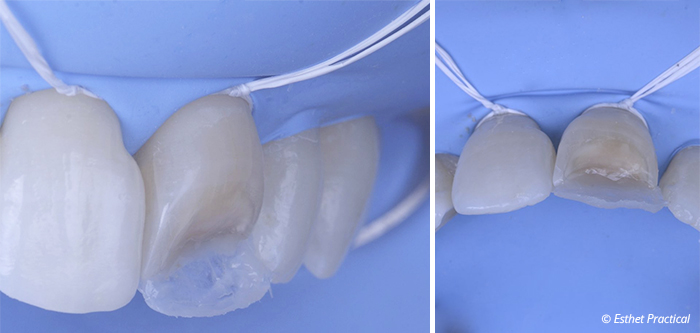

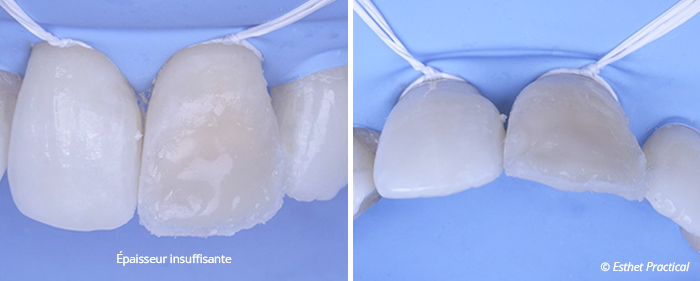

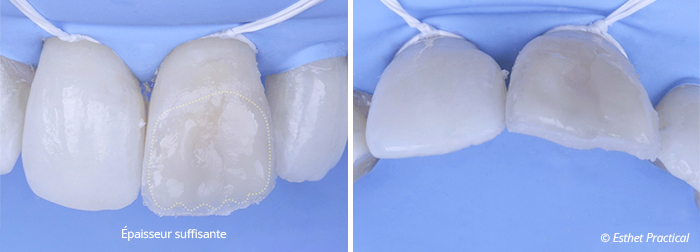

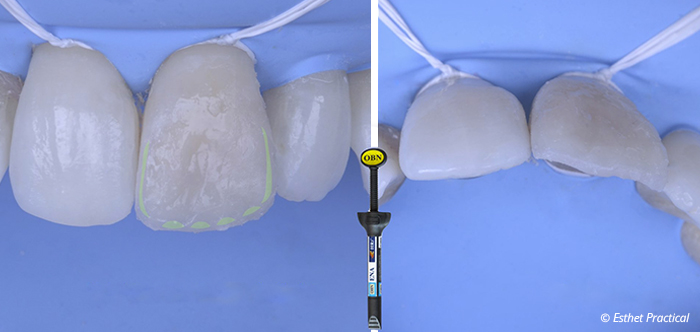

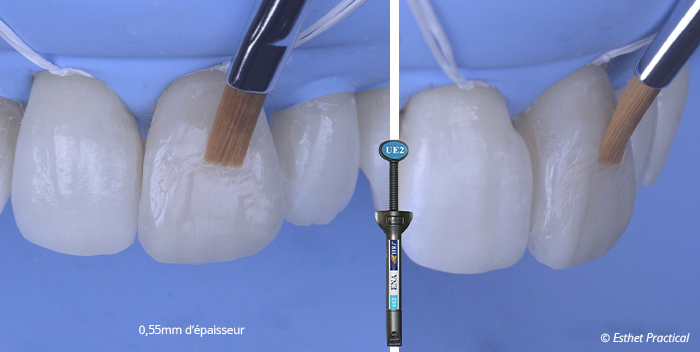

L’excellente aptitude au modelage d’Admira Fusion 5 permet une mise en forme d’une grande précision et facilite la poursuite du modelage anatomique sur la paroi palatine. Une matrice translucide fixée a servi d’outil de modelage pour les surfaces proximales.

Nous avons travaillé uniquement avec la teinte « Cluster-Shade A2 » d’Admira Fusion 5 que nous avons appliqué par couche de 2 mm.

La photopolymérisation a été effectuée avec une lampe (1200 mW/cm2) de façon économique pendant 10 secondes par couche, la fenêtre d’émission ayant été tenue aussi près que possible de la surface d’obturation, afin de garantir un durcissement optimal.

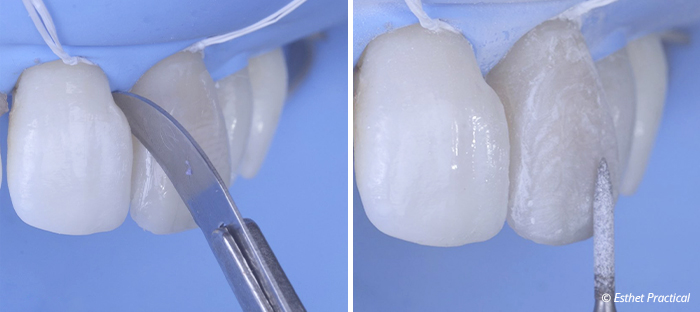

Fig. 09 : restauration modelée.

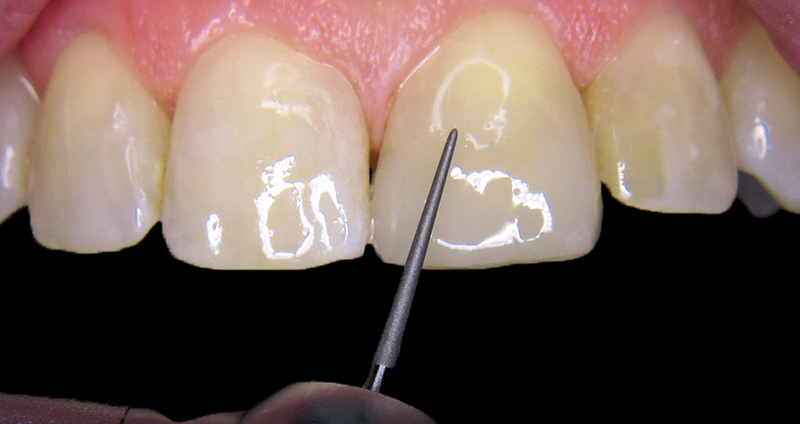

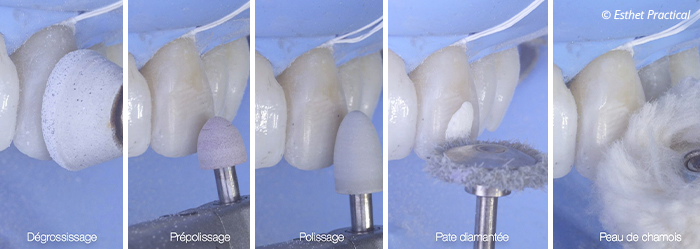

Une fois la pose de l’obturation terminée, nous avons contrôlé la forme et la surface de la restauration avant de poursuivre avec le dégrossissage. Nous avons commencé avec une fraise diamantée rotative (bague rouge et jaune).

Fig. 10 : dégrossissage au diamant.

Pour le prépolissage, nous avons ensuite utilisé des disques et des bandes de polissage d’une grande flexibilité et d’une granulométrie allant de grossière à ultra fine Super-Snap (Shofu Dental GmbH) tout en contrôlant l’occlusion et l’articulation avec une feuille d’occlusion Hanel Shimstock (Coltene Whaledent AG).

Fig. 11 : réalisation des contours avec un disque à polir.

Le polissage spéculaire a été réalisé sous refroidissement à l’eau et avec une pression réduite à l’aide des polissoirs Dimanto (VOCO GmbH) avec une vitesse de rotation de 5000 tr/min. La restauration a, pour finir, été caractérisée avec de la pâte de polissage CleanJoy fine (VOCO GmbH).

Fig. 12 : polissage final de la restauration.

Fig. 12 : polissage final de la restauration.

Résultat

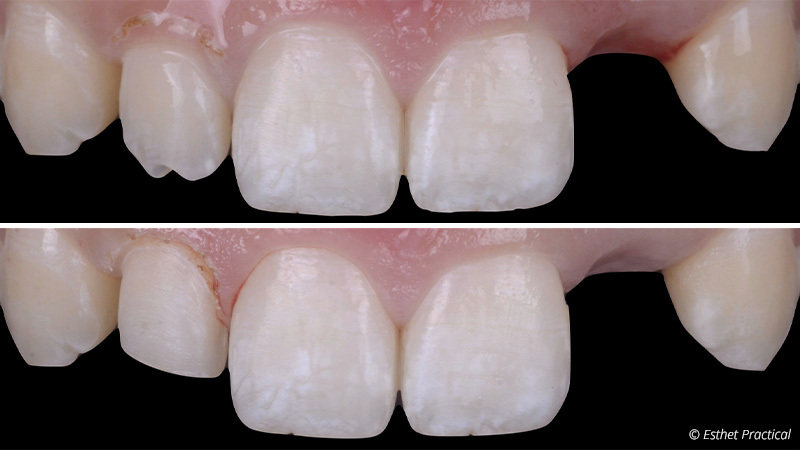

Fig. 13 : restauration finale avec Admira Fusion 5.

Fig. 13 : restauration finale avec Admira Fusion 5.

Au début du traitement, la dent 21 présentait une obturation insuffisante et décolorée. La pathologie primaire de la patiente nécessitait une restauration antérieure rapide, mais malgré tout esthétique, qui a été possible avec une seule teinte, sans stratification fastidieuse, grâce au système de « Cluster » Admira Fusion 5.

La dent présente, après le polissage spéculaire et la fluoruration avec Bifluorid 10 (VOCO GmbH), un aspect naturel personnalisé, la patiente est extrêmement satisfaite du résultat de la restauration.

Discussion

La patiente désirait une restauration rapide, économique, mais en même temps esthétique de la dent 21. Il s’agissait, pour ménager la substance dentaire dure, de préférer un système composite/ORMOCER® à une restauration prothétique.

La détermination de la teinte correcte est indispensable pour un résultat esthétique et constitue dans la pratique quotidienne une tâche pas toujours simple.

Divers facteurs comme un teintier préfabriqué avec un spectre limité de teintes, des conditions de luminosité individuelles, la perception de l’œil et un grand nombre de dégradés de teintes à l’intérieur de la substance dentaire dure, jouent un rôle déterminant dans le choix de la teinte.

Avec Admira Fusion 5, VOCO a réussi à mettre au point un ORMOCER® sur une base purement céramique qui ne nécessite que 5 teintes « Cluster », ces dernières réunissant chacune plusieurs nuances Vita.

Le matériau peut être utilisé pour des applications esthétiques dans la zone aussi bien antérieure que postérieure. Cet avantage est dû à une adaptation ciblée de la matrice de résine à la dimension et aux propriétés optiques des particules nanohybrides, la dispersion optimisée de la lumière renforçant l’effet caméléon. La modification de la dispersion de la lumière a permis de réduire sensiblement en même temps la durée de polymérisation.

Son aptitude au modelage est excellente et le matériau s’adapte de façon souple à l’instrument sans beaucoup coller. Sa faible rétraction (1,25% en volume) associée à son faible stress de rétraction lui confère une résistance et une stabilité de teinte excellentes pour un comportement marginal optimal. Le polissage spéculaire est obtenu rapidement et aisément.

Le praticien a en main un matériau d’obturation moderne qui simplifie considérablement le travail quotidien au cabinet.

Conclusion

La patiente était très satisfaite du résultat de la restauration.

Malgré la taille du défect, nous avons pu éviter un traitement long et des mesures coûteuses, contrairement à une restauration indirecte. Si l’on respecte les exigences de la médecine dentaire adhésive, on est en droit d’attendre la satisfaction pérenne des patients grâce à une réussite durable en raison des excellentes propriétés physiques et esthétiques du matériau.

De l’avis de l’auteur, le nouvel Admira Fusion 5 est particulièrement recommandé, la pression croissante en termes de rentabilité et les coûts élevés des traitements exigeant la recherche de traitements rapides, sûrs et de grande qualité.

Grâce au gain de temps et à la quantité réduite nécessaire, le rapport coûts-bénéfices est nettement en faveur de l’emploi du matériau, car il suffit d’utiliser et d’avoir en stock 5 teintes seulement.

Cet article vous est proposé par VOCO.

Fig. 01 :

Fig. 01 :

Fig. 04 :

Fig. 04 :

Fig. 02 :

Fig. 02 :

Fig. 03 :

Fig. 03 :

Fig. 08 :

Fig. 08 :

Fig. 12 :

Fig. 12 :

Fig. 01 :

Fig. 01 : Fig. 02 :

Fig. 02 : Fig. 03 :

Fig. 03 :

Fig. 07 :

Fig. 07 : Fig. 08 :

Fig. 08 : Fig. 09 :

Fig. 09 :

Fig. 06 :

Fig. 06 :