Dans les situations de restaurations dentaires de grande étendue, planifier et organiser le résultat esthétique relève bien souvent de la gageure. La première étape est de réaliser un diagnostic tant biologique qu’esthétique. Cette phase est un recueil d’informations qui sera ensuite confronté aux connaissances techniques et biologiques actuelles, et permettra ainsi de planifier les étapes du traitement.

Grâce aux outils numériques, comme la photographie ou l’empreinte numérique, il est possible de concevoir cette planification thérapeutique en collaboration avec le laboratoire. Les objectifs dentaires mais aussi muqueux sont connus en début de traitement. Hors aléas biologiques ou techniques, les phases thérapeutiques deviennent un enchaînement d’étapes connues et prévisibles aboutissant aux résultats escomptés.

Au travers d’une prise en charge complexe, nous allons détailler une telle démarche thérapeutique.

PRÉSENTATION DU CAS CLINIQUE

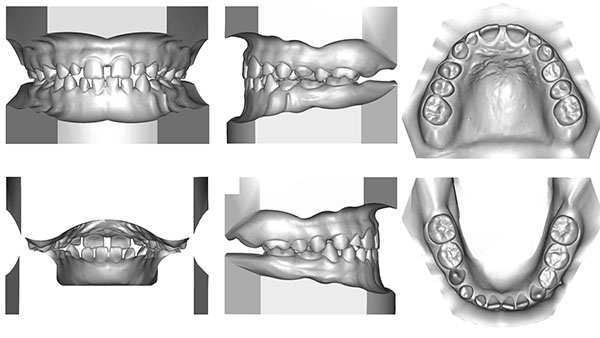

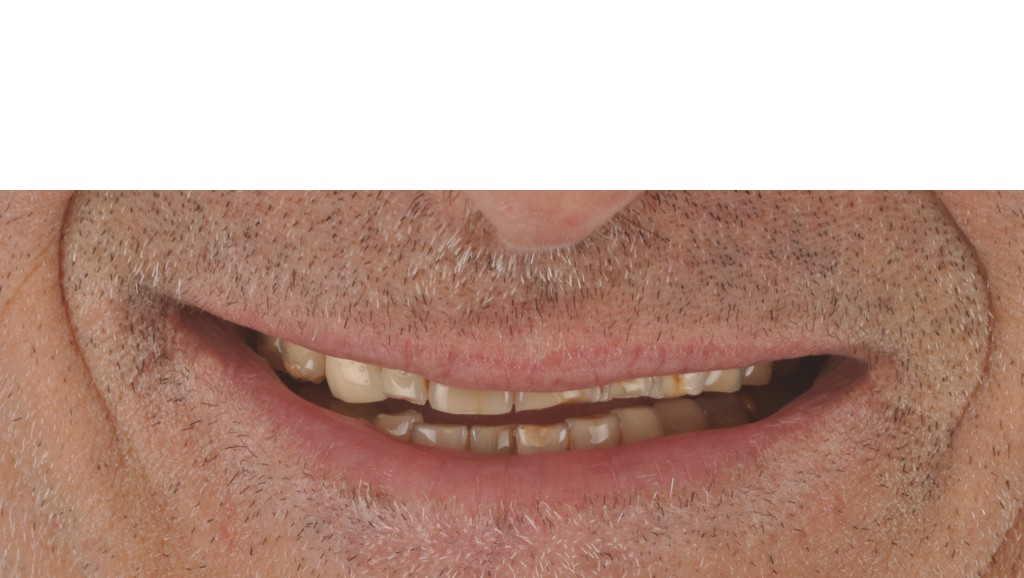

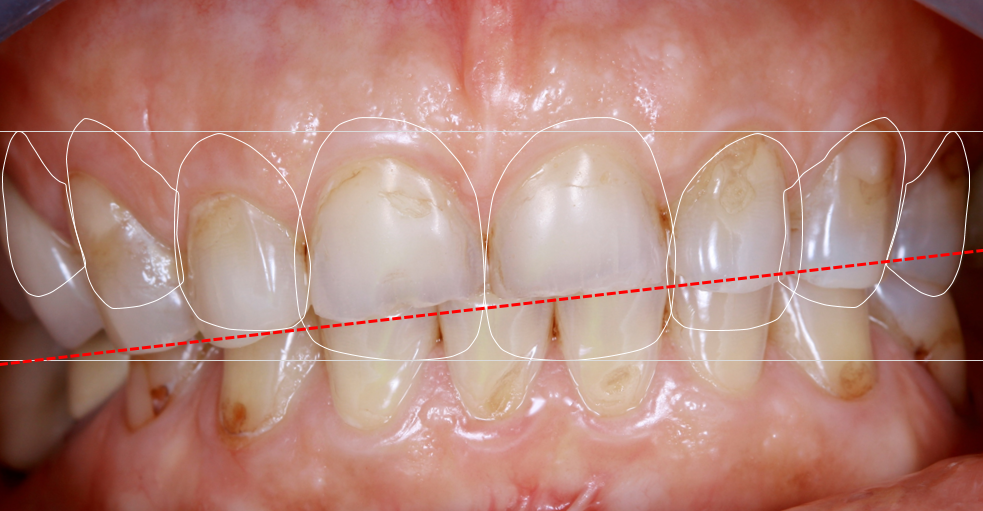

Une patiente nous est adressée pour prendre en charge ses problèmes dentaires qui ont une répercussion esthétique importante. Âgée de 60 ans, elle présente une usure importante de nombreuses dents maxillaires, et dans une moindre mesure mandibulaires (photos 1-3). L’usure est en partie liée à des épisodes anciens de régurgitations acides que rapporte la patiente.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

On note la présence de couronnes et bridges dans les secteurs postérieurs et de nombreux composites, notamment au niveau des collets. Un bridge provisoire est présent secteur 2 car il existe un problème endodontique sur 24 non résolu (photos 4, 5).

Photo 4

Photo 5

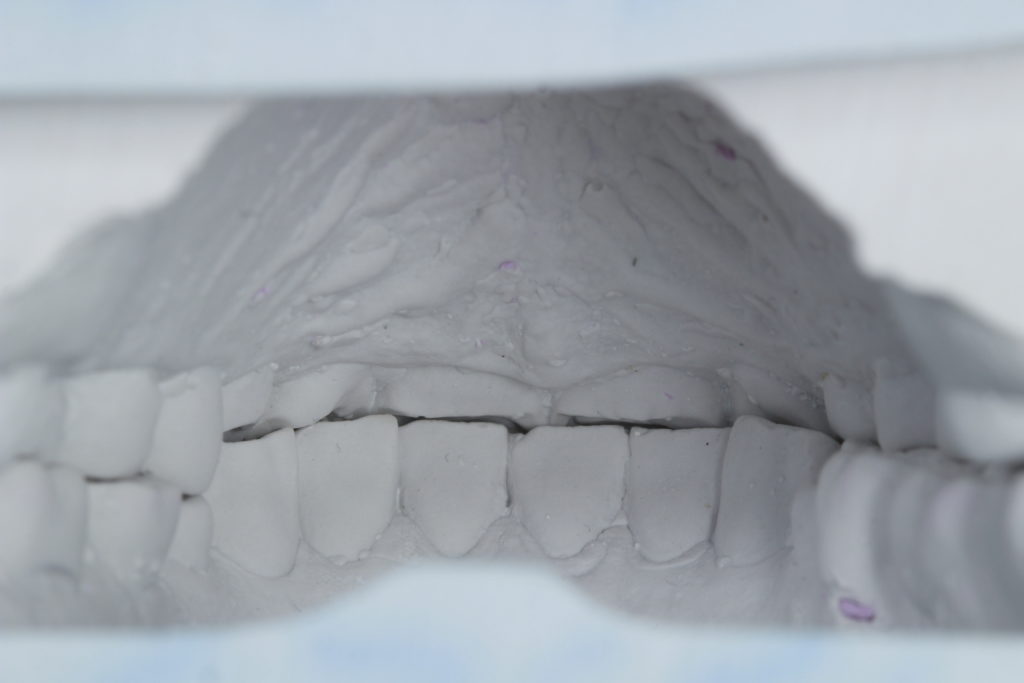

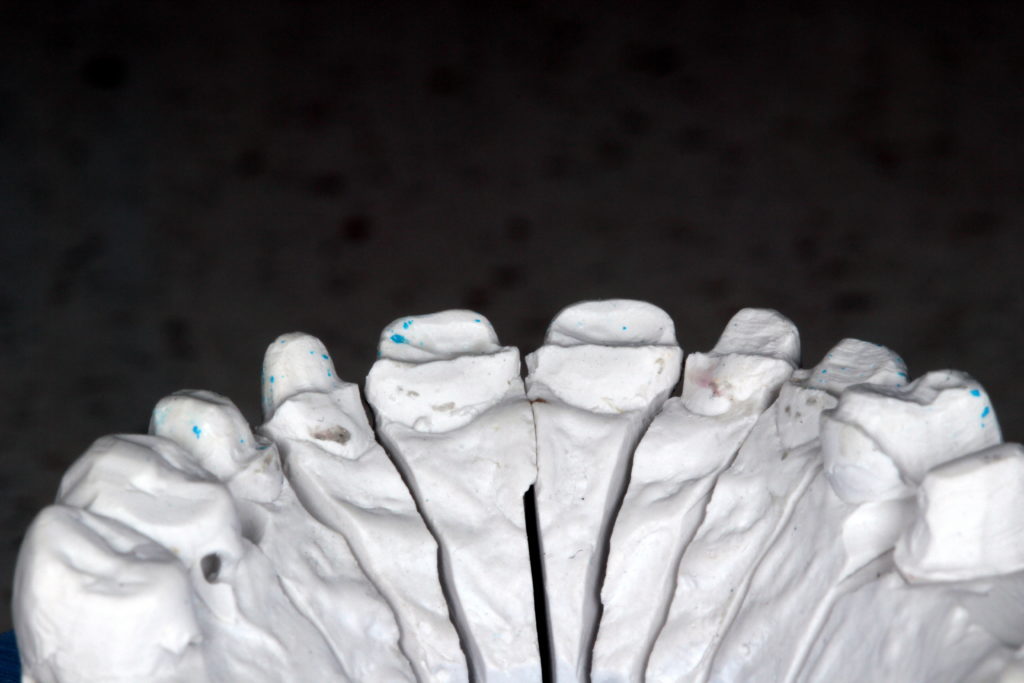

L’analyse des moulages montre que les secteurs postérieurs ont été protégés par des restaurations périphériques, alors que le secteur antérieur maxillaire, dépourvu de son émail, a subi une érosion importante et une perte d’espace prothétique.

En l’état actuel, il n’y a pas d’espace disponible pour restaurer durablement les dents antérieures maxillaires (photo 6).

Photo 6

Le plan de traitement prévoit (radio) :

Radio

– Des restaurations céramiques adhésives de 24 à 13

– Un bridge dento-porté 25-(26)-27

– Des couronnes sur 14 et 17, des couronnes implanto-portées sur 15 et 16

– Le remplacement de 36 par une couronne implanto-portée

– La réalisation de composites directs mandibulaires multiples

Nous ne rentrerons pas dans le détail de réalisation de toutes les restaurations, mais nous nous focaliserons sur la démarche menant aux résultats esthétiques.

La destruction tissulaire des dents antérieures notamment, fait perdre leur position esthétique aux dents, comme le montre la photo du sourire pré-opératoire. La première étape va donc consister à fixer de nouveaux repères de formes et de longueurs aux futures dents restaurées.

Ces nouveaux repères peuvent aujourd’hui être aisément évalués grâce aux nombreux outils numériques de planification esthétique. Ceux-ci sont si nombreux aujourd’hui qu’il est impossible de tous les citer : Digital Smile Design®, Visual Esthétic Project®, EASY®, GETApp®… etc.

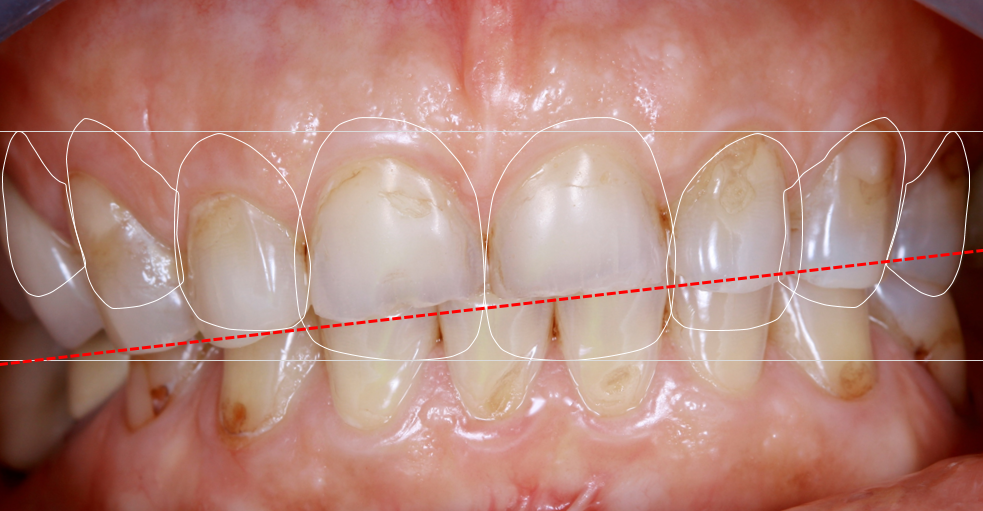

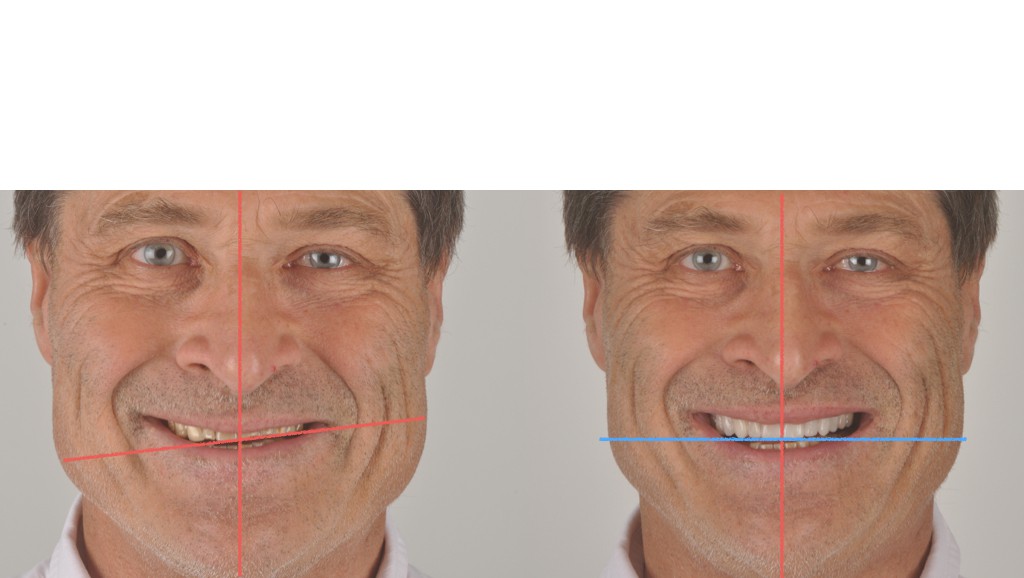

Le principe est commun et consiste à simuler, à l’aide de masques et autre maquette numérique, le projet esthétique sur des photographies intrabuccales et exobuccales, en transférant les repères du visage de symétrie et d’horizontalité (photo 7).

Photo 7

Ce sont les plans de référence du visage qui permettent de retrouver les repères dentaires perdus.

La photographie du visage permet de situer la ligne médiane et la position de la lèvre supérieure au repos, elle donne l’information sur la situation idéale du bord libre des incisives maxillaires. En fonction du genre du patient et de son âge, ce dernier est visible de 2 à 5 mm quand la lèvre supérieure est au repos.

Pour notre patiente, l’apport de ces outils numériques est évident. On remarquera que notre cerveau est incapable de positionner la vue intrabuccale de manière réellement horizontale. Même lors de la prise de vue, nous alignons inconsciemment la photographie sur l’horizontalité moyenne des arcades que nous voyons. Seule une photographie comportant le reste du visage permet de positionner correctement la vue intrabuccale.

Notons dès à présent qu’il en est de même au laboratoire, une fois le modèle coulé, sans autre information, le prothésiste ne peut déduire l’horizontale et ne peut donc réaliser un projet sur cire, et encore moins une prothèse définitive correctement positionnée. L’outil numérique n’est pas le seul moyen de transférer ces repères, on peut citer par exemple le Ditramax, dont le but est de tracer sur les modèles ce repère d’horizontalité si précieux.

Dans le traitement présenté, nous avons utilisé une analyse par DSD ®. Celui-ci permet de visualiser où devraient se situer les dents une fois restaurées. On constate que notre projection nécessite d’agir sur les tissus dentaires, mais aussi sur les tissus parodontaux. On peut donc avant même de proposer un traitement à notre patiente, évaluer la faisabilité (photo 8).

Photo 8

Concernant la correction à apporter aux tissus dentaires, les corrections additives et soustractives semblent compatibles avec la conservation de la vitalité pulpaire. Il sera réalisé des restaurations céramiques adhésives plus ou moins volumineuses selon la situation.

L’arcade maxillaire est plus touchée que l’arcade mandibulaire, et d’autres restaurations sont à reprendre. Il est donc possible, à partir du moment où l’ensemble d’une arcade est modifiée, d’augmenter la dimension verticale de quelques millimètres, ce qui libère de la place dans le secteur antérieur pour le matériau prothétique et limite ainsi la préparation des dents.

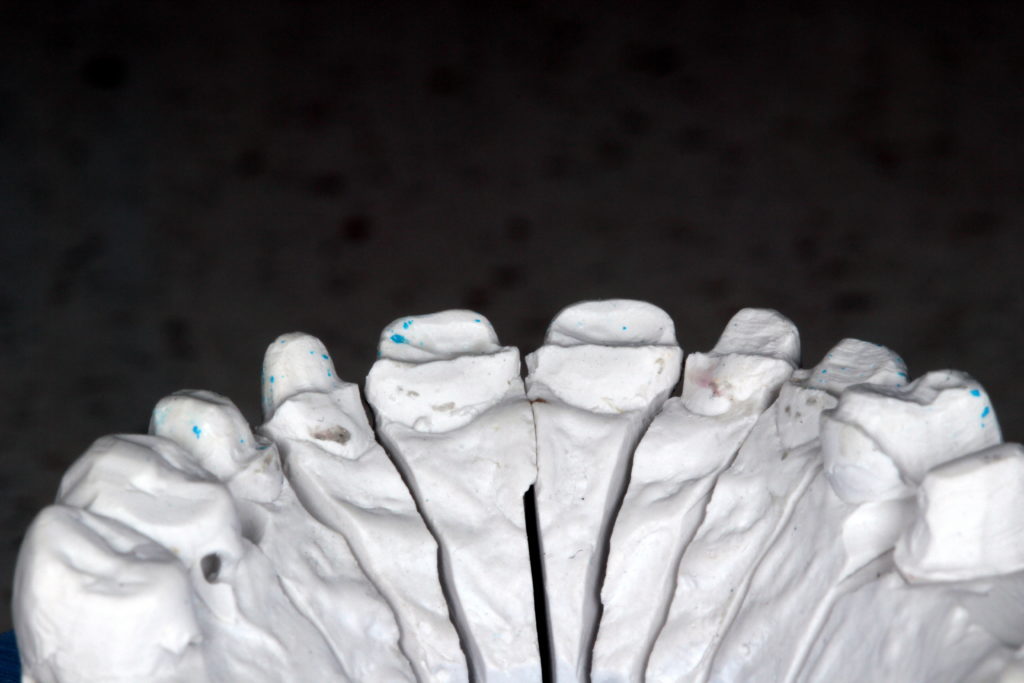

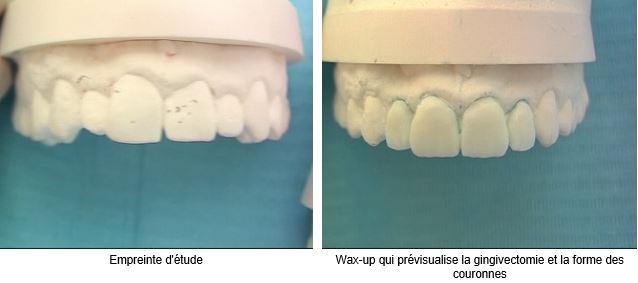

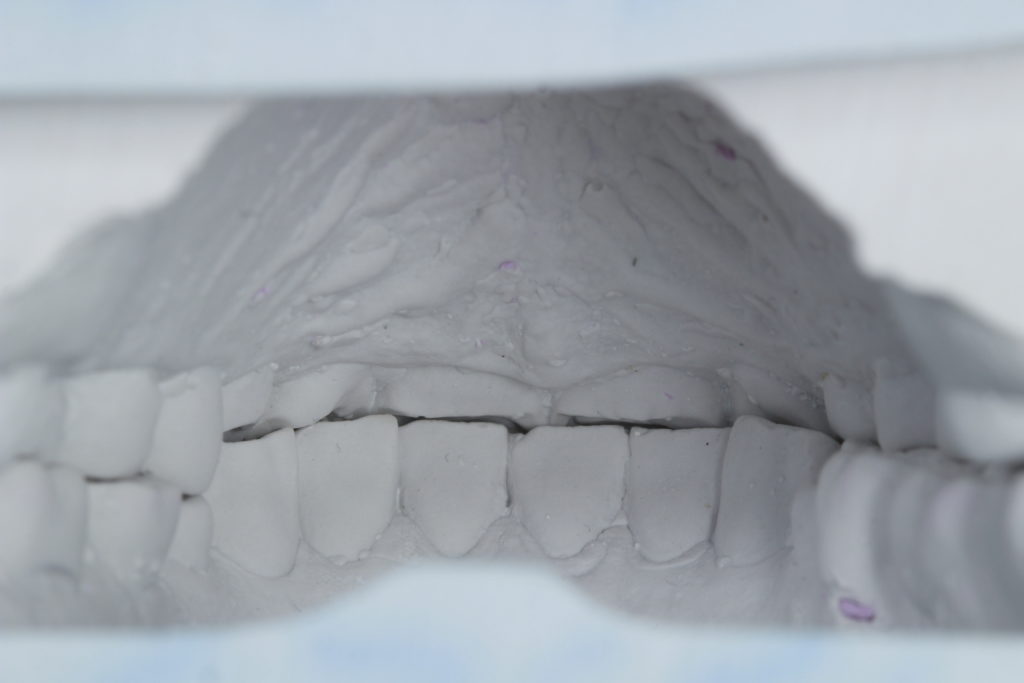

Les photographies du projet esthétique sont transmises au laboratoire, qui peut dès lors réaliser un wax-up en accord avec les corrections à apporter aux dents et aux tissus mous.

Le plan de traitement prévoit de restaurer totalement l’arcade maxillaire et partiellement l’arcade mandibulaire. Nous devons donc rechercher une nouvelle relation intermaxillaire et une nouvelle dimension verticale. Nous évaluons à 2 mm le besoin d’augmentation de l’espace prothétique au niveau des incisives, cet espace permettra de restaurer le bord libre des incisives mandibulaires à l’aide de composites directes, et ménagera l’espace pour le matériau céramique au maxillaire, limitant ainsi la préparation dentaire.

La conservation de la vitalité pulpaire est essentielle dans l’obtention d’un résultat esthétique pérenne.

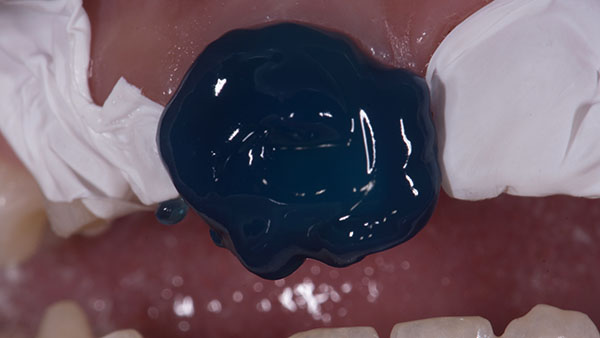

La nouvelle relation intermaxillaire est donc fixée en tout début de traitement à l’aide d’un Jig en résine Luxabite. Celui-ci est réglé pour guider le patient en relation centrée avec la bonne dimension verticale. Une fois la position facilement reproductible, celle-ci est figée par un silicone d’enregistrement d’occlusion (photo 9).

Photo 9

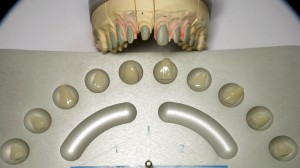

Le wax-up est donc réalisé au laboratoire, dans cette nouvelle relation intermaxillaire augmentée, et en tenant compte du projet virtuel qui modifie position, forme, longueur des dents et contour de la gencive (photo 10).

Photo 10

Ce projet aurait pu être testé en bouche en polymérisant une résine provisoire à l’aide d’une clef en silicone. Le “mock-up” ainsi obtenu permet d’expliquer les objectifs à atteindre au patient, ou de valider en bouche le projet virtuel. Dans le cas présent, cette étape n’a pas été réalisée.

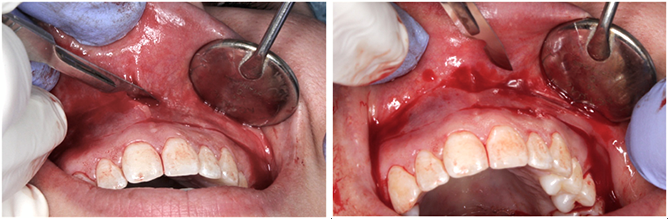

La première séance clinique va consister à modifier le contour gingival, car celui-ci demande un temps de maturation important pour se stabiliser.

Concernant la nouvelle position gingivale planifiée et du geste technique le plus adapté, il faut les confronter avec les connaissances scientifiques actuelles.

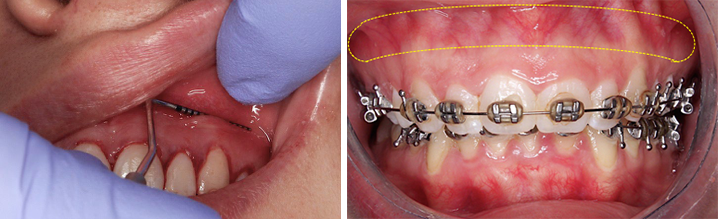

Quand il est nécessaire de déplacer apicalement la gencive marginale, il faut avoir à l’esprit que l’espace biologique moyen est de 3 mm. Il peut être plus important mais ne peut être inférieur. Cet espace biologique comprend le sulcus plus l’attache épithélio-conjonctive jusqu’au rebord osseux.

On retient aussi qu’il faut conserver au moins 2 mm de gencive attachée afin d’assurer la stabilité parodontale. Avant de décider du geste adapté à la situation clinique, il faut donc mesurer la hauteur de gencive attachée et sonder la position du rebord osseux de la crête alvéolaire vestibulaire.

Plusieurs cas de figure peuvent dès lors se présenter :

- Une gingivectomie simple peut être réalisée, sans correction osseuse, si cette gingivectomie laisse l’os à 3 mm ou plus de la gencive marginale, et que la gencive attachée restante mesure plus de 2 mm de hauteur.

- Une gingivectomie accompagnée d’une ostéoplastie marginale est envisageable, afin de placer le rebord osseux à 3 mm de la future limite gingivale, sans autre geste si la gencive attachée restante après chirurgie demeure supérieure à 2 mm de hauteur.

- Enfin, il faut réaliser un lambeau positionné apicalement, accompagné d’une ostéoplastie marginale si la gencive attachée ne permet pas de faire la gingivectomie, tout en conservant les 2 mm de hauteur de gencive attachée.

Appliqué à notre situation clinique, nous pouvons réaliser une gingivectomie simple sur 13 et 11 associée à une légère retouche du rebord osseux sans lambeau sur 12.

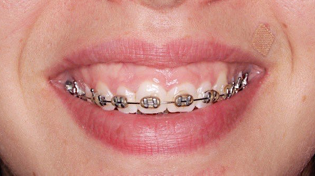

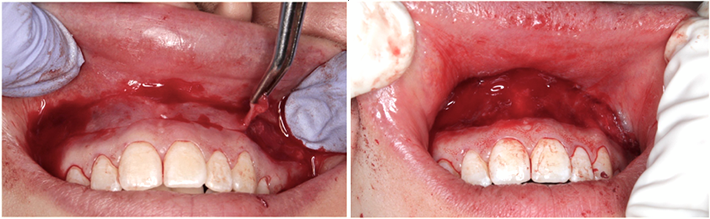

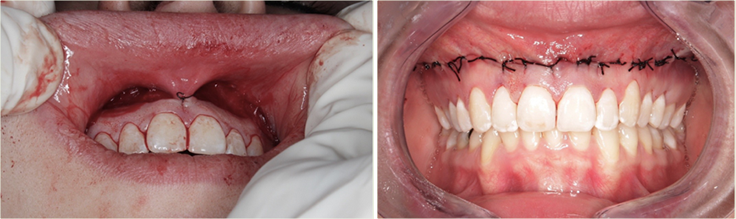

A partir du wax-up, nous réalisons une gouttière transparente qui va permettre de situer en bouche la position du collet des futures dents, et ainsi guider la gingivectomie qui est ici réalisée avec un bistouri électrique (photo 11). L’absence de saignement facilite la réalisation dans la même séance, de résines provisoires, polymérisées sans préparation dentaire (photo 12). L’ensemble de l’arcade dentaire maxillaire est ainsi corrigé provisoirement en une séance. Les dents devant être raccourcies sont retouchées avant et les couronnes existantes qui n’ont pas été retirées sont elles aussi recouvertes de résine. Il est ensuite possible de découper le traitement en autant de séances que l’on souhaite pour démonter des couronnes ou reprendre des traitements endodontiques, la même clef est alors utilisée pour refaire à chaque étape, une ou plusieurs provisoires. Le plan de traitement complexe devient une succession d’étapes simplifiées (photo 13).

Photo 11

Photo 12

Photo 13

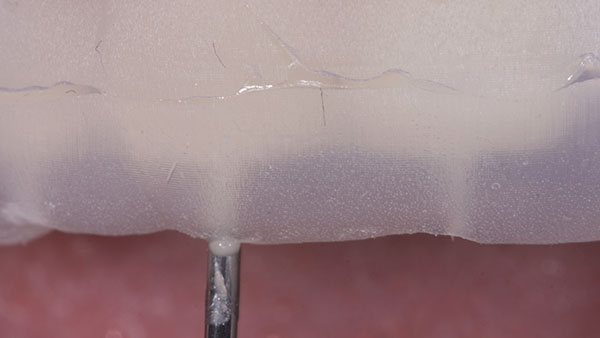

Après maturation gingivale de 8 semaines, il est possible de préparer les dents pour les restaurations céramiques (photos 14-15).

Photo 14

Photo 15

La préparation se fait en pénétration contrôlée à travers le provisoire. Ainsi, seul l’espace nécessaire à la céramique est retiré. Les couronnes postérieures (bridges et couronnes) sont réalisées en Zircone avec stratification vestibulaire, et les restaurations antérieures en Lithium de Disilicate stratifiées et collées (photos 16-17).

Photo 16

Photo 17

Toutes les prothèses sont réalisées par Mr Olivier Moulin, Laboratoire de prothèse à St Genis Laval.

A la mandibule les restaurations sont réalisées en composite direct.

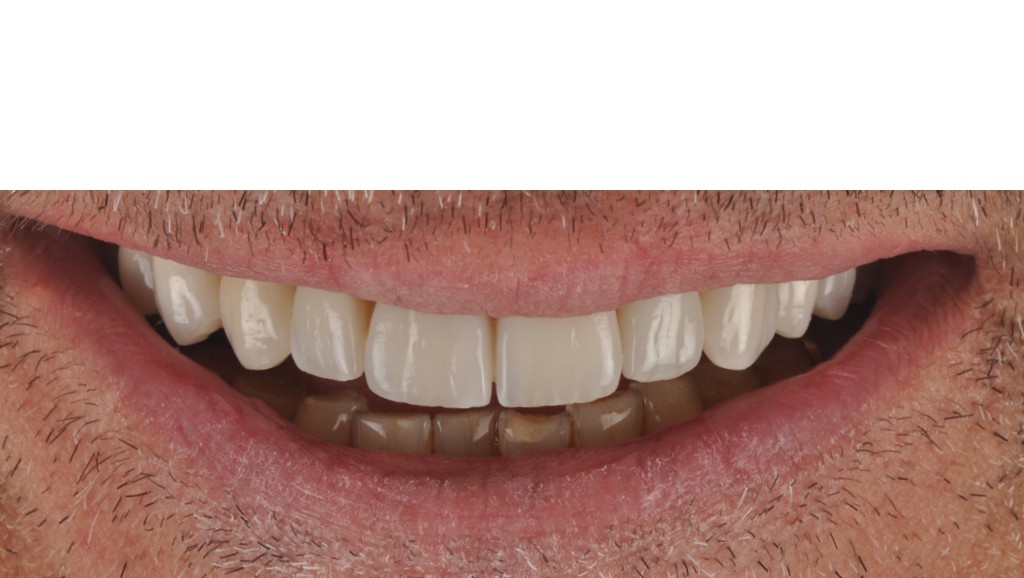

On note une très bonne intégration tissulaire des prothèses 6 mois après le collage et l’harmonie du sourire retrouvée (photos 18-21).

Photo 18

Photo 19

Photo 20

Photo 21

On constate que la difficulté d’un tel traitement se situe dans le raisonnement pré-opératoire. Il s’agit d’utiliser les connaissances actuelles scientifiques, comme la possibilité de modifier la position des tissus mous, ou de restaurer les dents par addition de céramique collée et de les confronter à la situation clinique du patient. Les dents étant fortement altérées, il faut retrouver les références dentaires de dimension et de position, afin de planifier en collaboration avec le laboratoire l’objectif prothétique idéal, et ce avant même d’avoir commencé à traiter le patient.

En respectant ces étapes de planification, le traitement complexe devient une succession de séances simples et prévisibles menant au résultat escompté… quand la nature le veut bien !

QUELQUES LECTURES RECOMMANDÉES :

1. Coachman C, Paravina RD. Digitally Enhanced Esthetic Dentistry – From Treatment Planning to Quality Control. J Esthet Restor Dent Off Publ Am Acad Esthet Dent Al. 2016 Mar;28 Suppl 1:S3-4.

2. Paris JC, Faucher AJ. Le guide esthetique. Quintessence International, Paris [309 p] 2004. 2004;

3. Andrade DCM, Loureiro CA, Araújo VE, Riera R, Atallah AN. Treatment for agenesis of maxillary lateral incisors: a systematic review. Orthod Craniofac Res. 2013 Aug;16(3):129–36.

4. Silveira GS, de Almeida NV, Pereira DMT, Mattos CT, Mucha JN. Prosthetic replacement vs space closure for maxillary lateral incisor agenesis: A systematic review. Am J Orthod Dentofac Orthop Off Publ Am Assoc Orthod Its Const Soc Am Board Orthod. 2016 Aug;150(2):228–37.

5. Becker W, Ochsenbein C, Tibbetts L, Becker BE. Alveolar bone anatomic profiles as measured from dry skulls. Clinical ramifications. J Clin Periodontol. 1997 Oct;24(10):727–31.

6. Lanning SK, Waldrop TC, Gunsolley JC, Maynard JG. Surgical crown lengthening: evaluation of the biological width. J Periodontol. 2003 Apr;74(4):468–74.

7. Herrero F, Scott JB, Maropis PS, Yukna RA. Clinical comparison of desired versus actual amount of surgical crown lengthening. J Periodontol. 1995 Jul;66(7):568–71.

8. Fickl S, Kebschull M, Schupbach P, Zuhr O, Schlagenhauf U, Hürzeler MB. Bone loss after full-thickness and partial-thickness flap elevation: Bone loss after flap elevation. J Clin Periodontol. 2011 Feb;38(2):157–62.