L’amalgame dentaire au mercure

Durant environ un siècle, l’amalgame dentaire a été le matériau de restauration standard pour les lésions carieuses postérieures. Compte tenu de sa facilité de mise en place, en particulier de sa tolérance à l’humidité, mais aussi de sa résistance relativement élevée aux forces masticatoires et aux caries secondaires, l’amalgame est encore aujourd’hui la norme des matériaux de restauration dans la plupart des assurances maladie obligatoires ou publiques.

Alors que les inquiétudes quant à sa biocompatibilité et à ses effets plus généraux sur la santé ont à maintes reprises soulevés des controverses ouvertes, un certain nombre d’études ont démenti ces supputations et démontré la sécurité générale de l’amalgame s’il est correctement mis en place.

Toutefois, en vertu de la convention de Minamata, l’utilisation de l’amalgame devrait cesser dans de nombreux pays du monde au cours des prochaines années. Cette convention, qui prévoit la limitation et, tôt ou tard, l’interdiction du mercure dans tout processus industriel, a été adoptée par la grande majorité des pays en réponse aux rejets de mercure émanant d’un processus industriel dans la ville de Minamata au Japon et à une série d’effets sanitaires généralisés dus à l’absorption consécutive de mercure par des milliers de personnes.

À cet égard, le secteur dentaire est un cas particulier ; la convention ne lui a pas imposé un « retrait » total du matériau, mais une « réduction progressive ».

Les pays signataires se sont engagés à prendre des mesures pour diminuer l’utilisation des amalgames dentaires, notamment en renforçant la prévention ou le développement et l’adoption d’autres stratégies de restauration. Dans de nombreux pays du monde, dont ceux de l’Union européenne, les décideurs politiques ont même résolu de dépasser cet engagement et de retirer complètement l’amalgame des produits dentaires. Pour certains groupes, c’est-à-dire les femmes enceintes ou qui allaitent, ce retrait s’est déjà concrétisé.

Dans ce contexte, les chirurgiens-dentistes font maintenant face à une question importante : quel autre matériau utiliser ?

Possibilités de restauration dans l’ère de l’après-amalgame

Au cours des 60 dernières années, une série de matériaux ont été proposés en remplacement de l’amalgame.

Globalement, ils se répartissent en trois catégories :

• Résines composites, mises en place graduellement afin de compenser la rétraction due à la polymérisation et permettre une prise efficace ;

• Matériaux à base de verre, c’est-à-dire verres ionomères et verres hybrides ;

• Matériaux combinant les propriétés des deux classes de matériaux précités (pour ces derniers, la terminologie manque d’uniformité et les données cliniques sont souvent limitées).

Résines composites

Les résines composites ont particulièrement une longue tradition d’utilisation comme substituts de l’amalgame, notamment pour les restaurations postérieures soumises à des charges atteignant la face proximale.

Les résines composites micro et nanohybrides présentent d’excellentes propriétés physiques, telles qu’une grande résistance à l’abrasion et à l’érosion, une grande résistance à la flexion, une bonne aptitude au polissage et des qualités esthétiques.

En outre, ces matériaux peuvent être mis en place par une technique adhésive et ne requièrent donc pas de préparation cavitaire macrorétentive, ce qui permet des traitements dentaires minimalement invasifs.

La mise en place de résines composites est associée à un certain nombre d’exigences préalables, entre autres un contrôle strict de l’humidité, un protocole séquentiel de préparation et de conditionnement des cavités, nécessitant par exemple un mordançage à l’acide suivi de l’utilisation d’adhésifs.

Ces dernières années, les fabricants se sont efforcés de simplifier le processus, notamment en combinant les étapes de mordançage et d’application de l’adhésif, ou en diminuant le besoin d’une mise en place graduelle grâce à l’utilisation de composites d’obturation « en bloc ».

Néanmoins, la mise en place des résines composites – surtout dans la zone juxta gingivale ou sous-gingivale – est techniquement exigeante. De plus, le matériau lui-même est relativement coûteux par rapport à l’amalgame dentaire. Les résines composites peuvent donc certainement être considérées comme l’une des solutions contemporaines pour remplacer l’amalgame, mais elles « ne passent pas l’examen haut la main ».

Verres ionomères et verres hybrides

Pendant plusieurs décennies, les verres ionomères n’ont pas été considérés comme une formule de rechange entièrement équivalente de l’amalgame, principalement en raison de leur stabilité modérée contre l’abrasion ou l’érosion et de leur faible résistance à la flexion, qui réduisaient leur longévité dans les cavités postérieures occluso-proximales.

De nouvelles générations de ces matériaux à base de verre ont été conçues afin de pallier les principales faiblesses évoquées. Une classe plus perfectionnée de matériaux à base de verre, appelés verres hybrides, semble avoir surmonté la plupart des limitations quant à la stabilité à l’abrasion et à l’érosion, et présente également une résistance à la flexion nettement accrue.

Ce résultat est dû à une modification de la composition chimique du matériau, principalement l’introduction d’autres particules de verre, plus petites et hautement réactives, et de chaînes d’acide acrylique plus longues. En outre, l’ajout d’une étape de revêtement de la surface de verre plus rugueuse avec une résine nanochargée, appliquée sur les faces occlusales ou autres faces accessibles, protège le verre poreux contre les acides et l’abrasion.

Ce revêtement a également permis d’améliorer considérablement l’esthétique du matériau dont l’aptitude au polissage était jusqu’alors médiocre. Avec l’usure du revêtement, le verre hybride entre dans une phase de seconde maturation unique qui augmente sensiblement la dureté de la restauration(1).

Des études menées en laboratoire ont confirmé que les verres hybrides présentent en effet des propriétés largement supérieures à celles de leurs prédécesseurs, tout en conservant les avantages de cette classe de matériaux, notamment la possibilité d’une mise en place en bloc, la facilité de la mise en place et une excellente bioactivité (surtout la libération bien connue d’ions fluorure). Il ne faut cependant pas oublier que les études de laboratoire ne reflètent pas nécessairement le comportement clinique. Seules des études cliniques peuvent démontrer les effets réels de toute modification du matériau et l’aptitude potentielle d’un matériau de restauration à remplacer l’amalgame.

Verres hybrides : les données cliniques sont une monnaie forte

Comme avec la plupart des avancées scientifiques, le développement des verres hybrides n’a pas été une révolution, mais une évolution. Un bon nombre d’études, dont certaines sont même fondées sur la pratique, ont évalué les prédécesseurs directs des verres hybrides. Elles ont confirmé les progrès apportés à cette classe de matériaux au cours des quinze dernières années et réfuté le concept selon lequel les matériaux à base de verre sont simplement des matériaux temporaires(2, 4).

Les paragraphes suivants présentent plus en détail plusieurs études menées sur la génération actuelle de verres hybrides. Il est rassurant de constater que ces études ne sont pas toutes associées aux fabricants et ont été menées par plusieurs groupes dans le monde entier.

Elles reposent également sur différentes indications cliniques et utilisent des modèles cliniques robustes, notamment des études randomisées, pour comparer le verre hybride avec une norme de traitement acceptée, telle qu’une résine composite. Les deux grands domaines d’application examinés sont les lésions cervicales et les lésions postérieures soumises aux charges.

Lésions cervicales

La mise en place de verres ionomères dans la région cervicale, en particulier de verres ionomères modifiés par adjonction de résine, remonte à longtemps et s’appuie sur une multitude d’études cliniques démontrant l’utilité de ce matériau dans cette indication. En ce qui concerne le taux de survie et de réussite des restaurations cervicales, les verres ionomères modifiés par adjonction de résine ont toujours surpassé les autres matériaux(5).

Fig. 01 : multiples lésions cervicales non carieuses, avant traitement.

Fig. 01 : multiples lésions cervicales non carieuses, avant traitement.

Fig. 02 : lésions cervicales restaurées avec le verre hybride EQUIA Forte (GC).

Fig. 02 : lésions cervicales restaurées avec le verre hybride EQUIA Forte (GC).

Fig. 03 : restaurations en verre hybride lors du suivi après 6,5 ans (avec l’aimable autorisation du Pr. Matteo Basso, Italie).

Fig. 03 : restaurations en verre hybride lors du suivi après 6,5 ans (avec l’aimable autorisation du Pr. Matteo Basso, Italie).

Pour le verre hybride, il existe deux études randomisées qui ont comparé ce matériau à des résines composites.

La première(6) portait sur un petit échantillon de 25 patients présentant des lésions cervicales non carieuses et un bruxisme, c’est-à-dire un groupe très spécifique (composé dans l’ensemble de patients plutôt jeunes), dont 148 lésions ont été restaurées aléatoirement (ce qui indique un grand nombre de lésions par patient) avec un verre hybride (Equia Forte, GC, Tokyo, Japon) ou une résine composite (Ceram.x® One SphereTEC™ Universal, Dentsply, Konstanz, Allemagne).

Après 6, 12 et 24 mois de suivi, les restaurations ont été réévaluées selon les critères modifiés du Service de santé publique des États-Unis (USPHS). L’évaluation des 126 restaurations encore présentes (chez 22 patients) au suivi de 24 mois a fait état d’un comportement similaire des deux matériaux. Seule l’adaptation marginale a montré une différence significative et l’adaptation des verres hybrides était légèrement moins bonne. Aucune carie secondaire n’a été observée dans les restaurations.

Une autre étude(7), incluant un suivi de 36 mois, a évalué la survie, la qualité et les coûts des restaurations en verre hybride (Equia Forte, GC, Tokyo, Japon) et en résine composite (Filtek™ Supreme XTE, 3M™, Saint-Paul, États-Unis) pour la prise en charge des lésions cervicales, plus précisément des lésions cervicales scléreuses non carieuses.

Les restaurations ont été mises en place directement chez 88 patients (50 à 70 ans) présentant 175 lésions, sans aucune préparation mécanique (ce qui a finalement mené à des taux d’échec annuels importants dans les deux groupes, voir ci-dessous).

La qualité des restaurations a été évaluée après 1, 18 et 36 mois selon les critères de la Fédération Dentaire Internationale (FDI). Les coûts ont été évalués à l’aide d’une approche reposant sur le microcosting (comptabilisation du temps utilisé pour la mise en place du matériau) et, pendant le suivi, sur les prestations de l’assurance obligatoire en Allemagne.

Sur les 88 patients, 43 ont été traités par des verres hybrides (83 restaurations) et 45 par des résines composites (92 restaurations) ; le plan de l’étude reposait sur une randomisation par grappes. Après 36 mois, 17 verres hybrides et 19 résines composites présentaient une perte totale de rétention, 5 verres hybrides étaient partiellement perdus (aucune différence significative entre les matériaux).

Aucun des domaines évalués selon les critères de la FDI ne présentait des scores significativement différents, à l’exception du brillant de surface (dans ce cas, les composites étaient supérieurs aux verres hybrides – bien qu’il convienne de noter que la dernière génération de verres hybrides vise spécifiquement ces effets esthétiques).

Les coûts liés aux verres hybrides étaient nettement inférieurs, tant au départ (verres hybrides : 32,57 € ; écart type (σ) 16,36 par rapport aux résines composites : 44,25 € ; σ 21,40) et sur toute la période d’observation (verres hybrides : 41,72 € ; σ 25,08 par rapport aux résines composites : 51,60 € ; σ 26,17).

En résumé, les deux études – randomisées et de conception robuste – démontrent que les verres hybrides conviennent parfaitement à la restauration des lésions cervicales. Elles prouvent également que le taux de survie du matériau n’est pas seulement similaire à celui d’une résine composite, mais que le rapport coût-efficacité est avantageux. Comme mentionné ci-dessus, le bon comportement des verres ionomères dans cette indication n’est pas un fait forcément nouveau.

Toutefois, les aspects liés aux différences économiques entre les composites et les verres hybrides pour la prise en charge des lésions cervicales n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation approfondie. Quel que soit le matériau de restauration utilisé, il convient également de souligner qu’une préparation des surfaces sclérosées est probablement bénéfique.

Lésions occluso-proximales

Contrairement aux lésions cervicales, les verres ionomères n’étaient auparavant pas tenus pour une solution de restauration des cavités postérieures soumises aux charges qui s’étendaient aux faces proximales. Comme indiqué plus haut, leur faible résistance à la flexion et à l’abrasion/l’érosion compromettait souvent la réussite et la survie des restaurations en verre ionomère utilisées pour cette indication. À l’inverse, un certain nombre d’études cliniques ont démenti ce jugement en ce qui concerne les verres hybrides.

Deux études randomisées menées récemment sont particulièrement remarquables :

La première(8) a comparé un verre hybride (Equia Forte, GC, Tokyo, Japon), une résine composite d’obturation en bloc (Filtek™ One Bulk Fill Restauration Postérieure, 3M™, Saint-Paul, États-Unis) et une résine composite microhybride mise en place graduellement (Charisma Smart, Heraeus Kulzer, Hanau, Allemagne).

Les matériaux ont été utilisés pour restaurer aléatoirement 109 dents permanentes présentant des cavités siégeant sur deux faces (mésio-occlusales, disto-occlusales) chez 54 patients relativement jeunes (31 femmes et 23 hommes d’un âge moyen de 22 ans). Les restaurations ne s’étendaient pas vers les cuspides et toutes les limites cervicales se situaient dans l’émail sain (c’est-à-dire, en dehors de la région sous-gingivale). Les matériaux ont été mis en place après l’élimination des caries et une préparation minimalement invasive.

Au bout d’une période maximale de 24 mois, 84 restaurations ont été réévaluées selon les critères modifiés de l’USPHS. Par rapport au verre hybride, l’état des restaurations en composite était meilleur quant à la forme anatomique, les points de contact, la correspondance de teinte, la texture de surface et la survie globale.

Fig. 04 : restauration de classe I sur la dent 47 présentant des colorations marginales et des caries récurrentes, avant traitement.

Fig. 04 : restauration de classe I sur la dent 47 présentant des colorations marginales et des caries récurrentes, avant traitement.

Fig. 05 : restauration de classe I en verre hybride au moyen d’EQUIA Forte (GC), juste après la mise en place.

Fig. 05 : restauration de classe I en verre hybride au moyen d’EQUIA Forte (GC), juste après la mise en place.

Fig. 06 : restauration en verre hybride lors du suivi, 3 ans après la mise en place (avec l’aimable autorisation du Pr. Matteo Basso, Italie).

Fig. 06 : restauration en verre hybride lors du suivi, 3 ans après la mise en place (avec l’aimable autorisation du Pr. Matteo Basso, Italie).

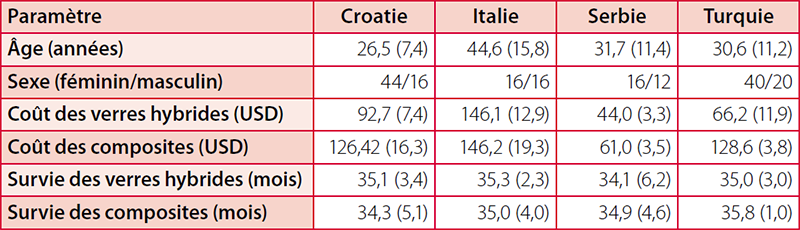

En revanche, une autre étude internationale randomisée, utilisant un modèle sur bouche divisée(9, 10), menée dans quatre centres hospitaliers universitaires à Zagreb (Croatie), Belgrade (Serbie), Milan (Italie) et Izmir (Turquie), a comparé un verre hybride (Equia Forte, GC, Tokyo, Japon) à un composite nanohybride (Tetric EvoCeram®, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) dans le cadre d’une indication similaire.

L’étude a évalué les restaurations siégeant sur les faces occluso-proximales de molaires permanentes de patients adultes ; chaque patient devait présenter deux cavités similaires dans les molaires pulpées (réponse positive au chlorure d’éthyle) de la même arcade afin de satisfaire au modèle sur bouche divisée.

Fig. 07 : restauration de classe II de la dent 26 présentant des caries secondaires.

Fig. 07 : restauration de classe II de la dent 26 présentant des caries secondaires.

Fig. 08 : restauration de classe II en verre hybride de la dent 26 au moyen d’EQUIA Forte (GC), juste après le traitement.

Fig. 08 : restauration de classe II en verre hybride de la dent 26 au moyen d’EQUIA Forte (GC), juste après le traitement.

Fig. 09 : restaurations de classe II en verre hybride, 5 ans après le traitement (avec l’aimable autorisation du Pr. Matteo Basso, Italie).

Fig. 09 : restaurations de classe II en verre hybride, 5 ans après le traitement (avec l’aimable autorisation du Pr. Matteo Basso, Italie).

Au total, 360 restaurations ont été mises en place chez 180 patients. Une dent de chaque patient a été choisie au hasard pour être restaurée avec un verre hybride et l’autre pour une restauration par un matériau composite.

Avant la mise en place des matériaux, des matrices sectionnelles à l’anatomie précontourées (Palodent® Plus, Dentsply Sirona) ont été posées et les cavités conditionnées conformément aux instructions du fabricant. Un adhésif automordançant à deux composants (Adhese Universal, Ivoclar Vivadent) a été utilisé pour le composite. Les patients et les restaurations ont été suivis et évalués après 1 semaine, 1 an, 2 ans et 3 ans, selon les critères FDI-2(10). Les coûts de chaque restauration assumés par les patients ont également été calculés en dollars américains (USD), tout en tenant compte des coûts médicaux directs. L’évaluation de la rentabilité reposait sur le calcul du rapport coût-efficacité différentiel, c’est-à-dire le rapport entre la différence de coût des deux restaurations et la différence exprimée en termes de résultats (gain ou perte d’efficacité).

Dans cette étude, les patients du centre italien étaient plus âgés que ceux des autres centres, et dans l’ensemble, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Au cours des 3 années d’étude, 32 patients ont abandonné et 21 ont été retraités (27 restaurations). La durée moyenne de survie des restaurations était élevée dans tous les centres et ne différait pas considérablement entre les deux matériaux.

Fig. 10 : coûts et survie des verres hybrides et des composites dans les différents pays (moyenne, écart-type).

Fig. 10 : coûts et survie des verres hybrides et des composites dans les différents pays (moyenne, écart-type).

Dans trois des quatre pays, le composite était plus coûteux, tant initialement (par exemple pour sa mise en place) que sur le long terme (sur les trois années de suivi, compte tenu de la gestion des complications). Lors de l’évaluation du rapport coût-efficacité (en termes d’USD et de survie en mois), le composite était généralement plus onéreux que les verres hybrides dans trois des quatre pays, et le coût du composite était globalement plus élevé par rapport au bénéfice clinique limité (surcoût de 268,5 USD par mois supplémentaire sans complications).

Les dernières données probantes montrent que les verres hybrides sont également prometteurs pour les cavités postérieures atteignant les faces proximales. Bien qu’il existe certaines incohérences entre les

deux études précitées quant à la longévité comparative des verres hybrides et des composites utilisés à cette fin, leurs résultats sont encourageants, en particulier ceux de la vaste étude internationale.

Les quatre centres indépendants ont obtenu des résultats concordants qui ont confirmé la pertinence des composites et des verres hybrides pour les cavités soumises aux charges tout au long de la période d’observation de 3 années.

Le rapport coût-efficacité favorable des verres hybrides a notamment été reconfirmé, ce qui fait de ces matériaux une solution particulièrement intéressante pour remplacer l’amalgame lorsque l’aspect financier est un élément important, par exemple dans les pays à revenu faible ou moyen, mais aussi dans le cadre de la plupart des assurances obligatoires ou sociales dans les régions à revenu élevé.

Un modèle d’extrapolation(11) a permis de démontrer le maintien probable de ce rapport coût-efficacité sur le long terme ; selon une étude menée récemment, les composites sont à peine plus efficaces (rétention des dents pendant une durée moyenne de 54,4 ans, avec un écart-type (σ) de 1,7 an) que les verres hybrides, et sont aussi plus onéreux (694 euros, σ 54 euros). Dans les analyses de sensibilité, et sous certaines hypothèses, les verres hybrides se sont même avérés plus efficaces tout en restant moins coûteux que les composites.

Les verres ionomères qualifiés de médicaments essentiels

Compte tenu des avantages des verres ionomères et des verres hybrides ainsi que des progrès récents, un comité d’experts de l’OMS a déclaré en 2021 que « les propriétés anticariogènes du ciment verre ionomère découlent de la capture et de la libération continues d’ions fluorure, qui reminéralisent les structures dentaires carieuses et ont un effet bactériostatique.

Le ciment verre ionomère réduit les taux de caries récurrentes par rapport aux restaurations en composite ou en amalgame, et réduit également l’incidence de nouvelles caries sur les autres dents. Grâce à la simplicité d’application, le ciment verre ionomère est adapté aux soins de santé primaires et aux interventions sur le terrain, y compris pour les « personnes ayant des besoins spéciaux »(12).

Fig. 10 : cavité de classe I avant le traitement.

Fig. 11 : restauration en verre hybride au moyen d’EQUIA Forte HT (GC) (avec l’aimable autorisation du Dr Zeynep Bilge Kütük, Turquie).

En conséquence, le verre ionomère est le seul matériau parmi quelques matériaux dentaires qui peut être défini comme « médicament essentiel »(13), c’est-à-dire un matériau indispensable à un système de soins de santé de base. Les médicaments essentiels sont généralement les produits les plus efficaces, les plus sûrs et les plus rentables pour une pathologie donnée (dans ce cas, les caries dentaires).

En 2019, les verres hybrides ont été reconnus par la FDI comme une classe de matériaux de restauration des dents permanentes, adaptés aux restaurations intéressant une seule face et aux restaurations de classe II(14, 15).

Conclusion

L’ère de l’amalgame dentaire touche lentement à sa fin, et on peut s’attendre au retrait total de l’amalgame dans la plupart des futurs systèmes de soins de santé. Il n’existe aucun matériau qui réponde à toutes les conditions requises pour remplacer l’amalgame ; par contre, on dispose d’une gamme de matériaux aux propriétés différentes et les chirurgiens-dentistes devront choisir en connaissance de cause le matériau le

mieux adapté à chaque indication. Les verres ionomères et les verres hybrides sont des substituts potentiels de l’amalgame et ont évolué considérablement au cours des vingt dernières années.

Les données sont à l’appui de l’utilisation de verres hybrides pour les restaurations cervicales et postérieures soumises à des charges. Le rapport coût-efficacité et la pertinence de ces matériaux sont probablement supérieurs à ceux d’autres matériaux, mais une amélioration des autres caractéristiques (en particulier la résistance à la flexion) serait un progrès souhaitable pour faire de ces matériaux un substitut véritablement universel de l’amalgame.

Néanmoins, selon l’OMS, les verres ionomères et les verres hybrides sont déjà des « médicaments essentiels » pour la plupart des systèmes de soins de santé dans le monde.

Cet article vous est proposé par GC.

Références bibliographiques

(1) Y. Shimada, Y. Hokii, K. Yamamoto et al – Evaluation of hardness increase of GIC restorative surface in saliva.

Clin Oral Invest (2015) 19:1701–1754.

(2) S. Gurgan, Z-B. Kutuk, E. Ergin, S-S. Oztas, F-Y. Cakir – Clinical performance of a glass ionomer restorative system: a 6-year evaluation.

Clin Oral Investig. 2017;21(7):2335-43.

(3) T. Klinke, A. Daboul, A. Turek, R. Frankenberger, R. Hickel, R. Biffar – Clinical performance during 48 months of two current glass ionomer restorative systems with coatings: a randomized clinical trial in the field.

Trials. 2016;17(1):239.

(4) K. Friedl, K-A. Hiller, K-H. Friedl – Clinical performance of a new glass ionomer based restoration system: a retrospective cohort study.

Dent Mater. 2011;27(10):1031-7.

(5) F. Schwendicke, G. Gostemeyer, U. Blunck, S. Paris, L-Y. Hsu, Y-K. Tu – Directly placed restorative materials: review and network meta-analysis.

J Dent Res. 2016;95(6):613-22.

(6) Koc Vural U, Meral E, Ergin E, Gurgan S – Twenty-four-month clinical performance of a glass hybrid restorative in non-carious cervical lesions of patients with bruxism: a split-mouth, randomized clinical trial.

Clin Oral Investig. 2020;24(3):1229-1238.

(7) Schwendicke F, Müller A, Seifert T, Jeggle-Engbert LM, Paris S, Göstemeyer G – Glass hybrid versus composite for non-carious cervical lesions: Survival, restoration quality and costs in randomized controlled trial after 3 years.

J Dent. 2021; 110:103689.

(8) H. Balkaya, S. Arslan – A two-year clinical comparison of three different restorative materials in class II cavities.

Oper Dent. 2020;45(1):e32-e42.

(9) F. Schwendicke, J-G. Rossi, J. Krois, M. Basso, T. Peric, L-S. Turkun et al – Cost-effectiveness of glass hybrid versus composite in a multi-country randomized trial. J Dent.

J Dent. 2021;107:103614.

(10) I. Miletić, A. Baraba, M. Basso, M-G. Pulcini, D. Marković, T. Perić et al – Clinical performance of a glass-hybrid system compared with a resin composite in the posterior region: results of a 2-year multicenter study.

J Adhes Dent. 2020;22(3):235-47.

(11) F. Schwendicke, M. Basso, D. Markovic, L-S. Turkun, I. Miletić – Long-term cost- effectiveness of glass hybrid versus composite in permanent molars.

J Dent.2021;112:103751.

(12) Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines – Glass ionomer cement – dental caries.

Accessed Sept 16, 2022.

(13) Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines – WHO.

Accessed Sept 16, 2022.

(14) FDI World Dental Federation, 2019 – Carious lesions and first restorative treatment.

Accessed Sept 14, 2022.

(15) FDI World Dental Federation – Carious lesions and first restorative treatment: adopted by the general Assembly: September 2019, San Francisco, United States of America.

Int Dent. J. 2020; 70: 5–6.