La séance unique Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO), associée aux Préparations Assistées par Guidage (PAG), redéfinit la dentisterie restauratrice. Grâce à cette avancée, un patient peut recevoir une restauration durable et esthétique en seulement 45 minutes.

Découvrez un cas clinique détaillé démontrant l’efficacité de cette approche innovante et comment standardisation, précision et rapidité améliorent le quotidien des praticiens et des patients.

Restauration en une séance

Imaginez un patient entrant dans votre cabinet, avec une dent largement cariée, et en ressortant 45 minutes plus tard avec une restauration parfaite, durable et esthétique. Ce scénario est aujourd’hui une réalité grâce à la CFAO en séance unique. Ce nouveau protocole, imaginé et décrit il y a déjà 50 ans par le Pr François Duret, associé à la Préparation Assistée par Guidage (PAG), ouvre une nouvelle ère dans la dentisterie restauratrice, garantissant précision, rapidité et confort patient.

Grâce à une numérisation avancée et une planification clinique optimisée, la CFAO permet une standardisation des étapes tout en maintenant une individualisation du traitement pour chaque patient. Elle s’inscrit dans une démarche biomimétique en cherchant à reproduire au mieux la structure dentaire naturelle, tant sur le plan biomécanique qu’esthétique.

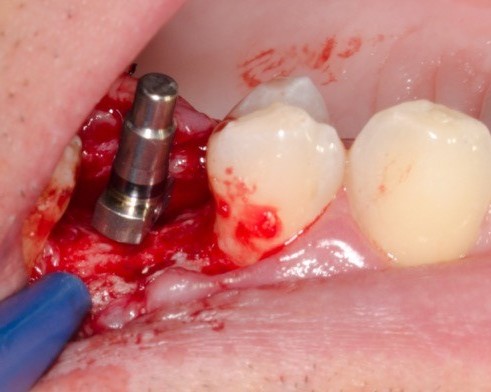

Présentation du cas clinique

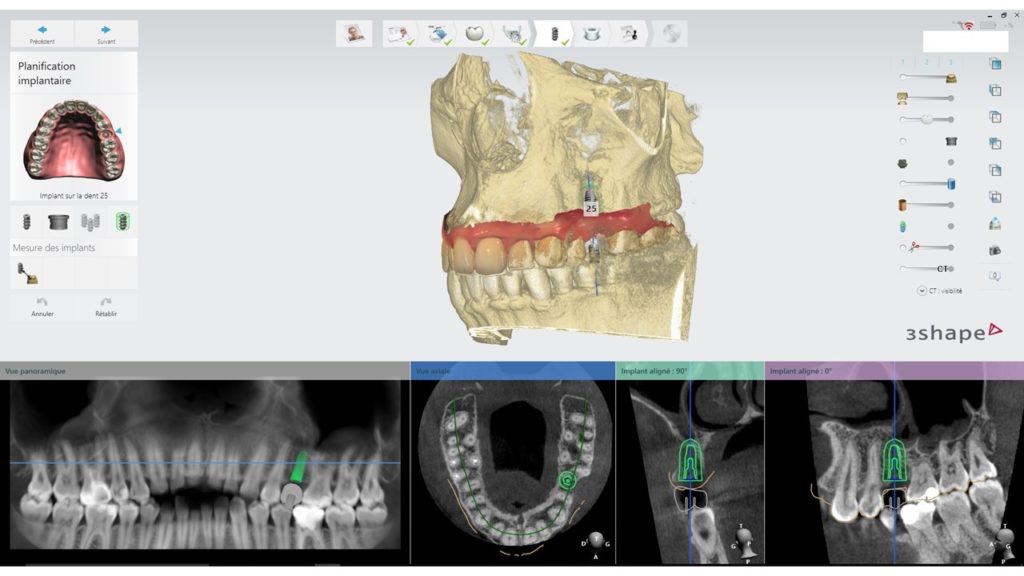

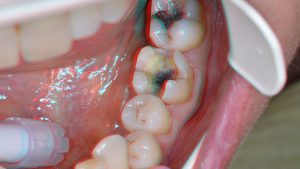

Un patient de 45 ans se présente au cabinet pour une consultation et la réalisation d’un CBCT à visée implantaire. Il nous signale une douleur naissante dans le secteur 3. L’imagerie 3D montre alors une lésion carieuse profonde dissimulée sous l’émail de la 35. La dent est vitale mais présente une fissure distale traversant la structure amélaire. Le patient souhaite une solution rapide et durable.

Le planning qui devait consacrer 45 minutes à la présentation du cas d’implantologie est facilement redirigé vers un traitement « en urgence » prothétique.

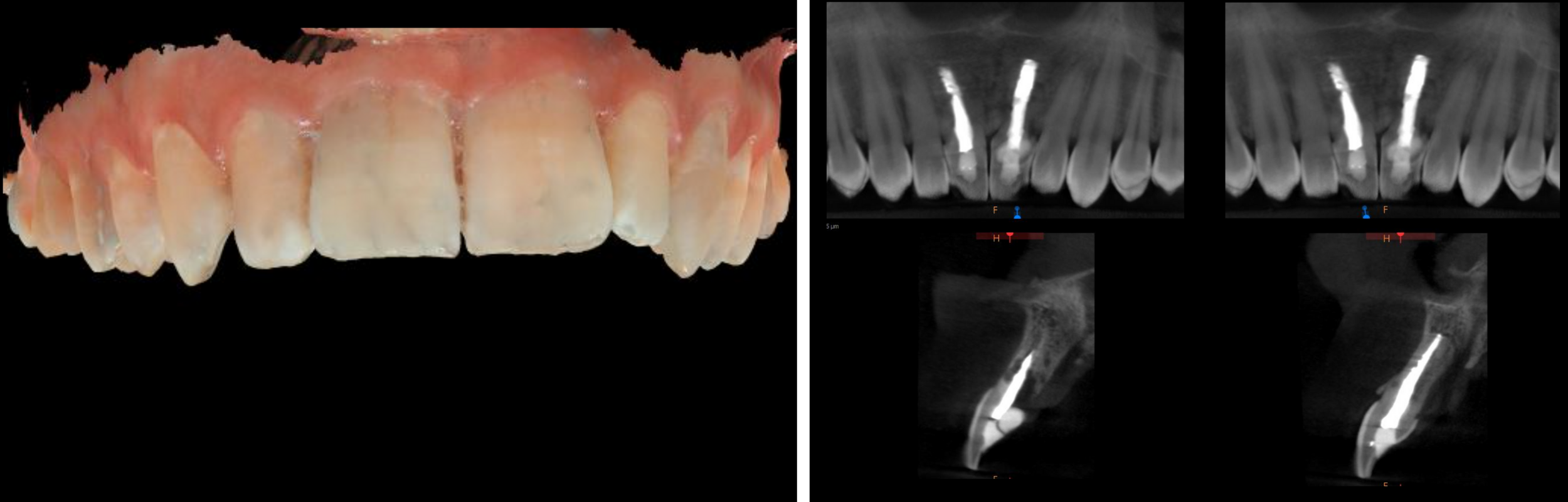

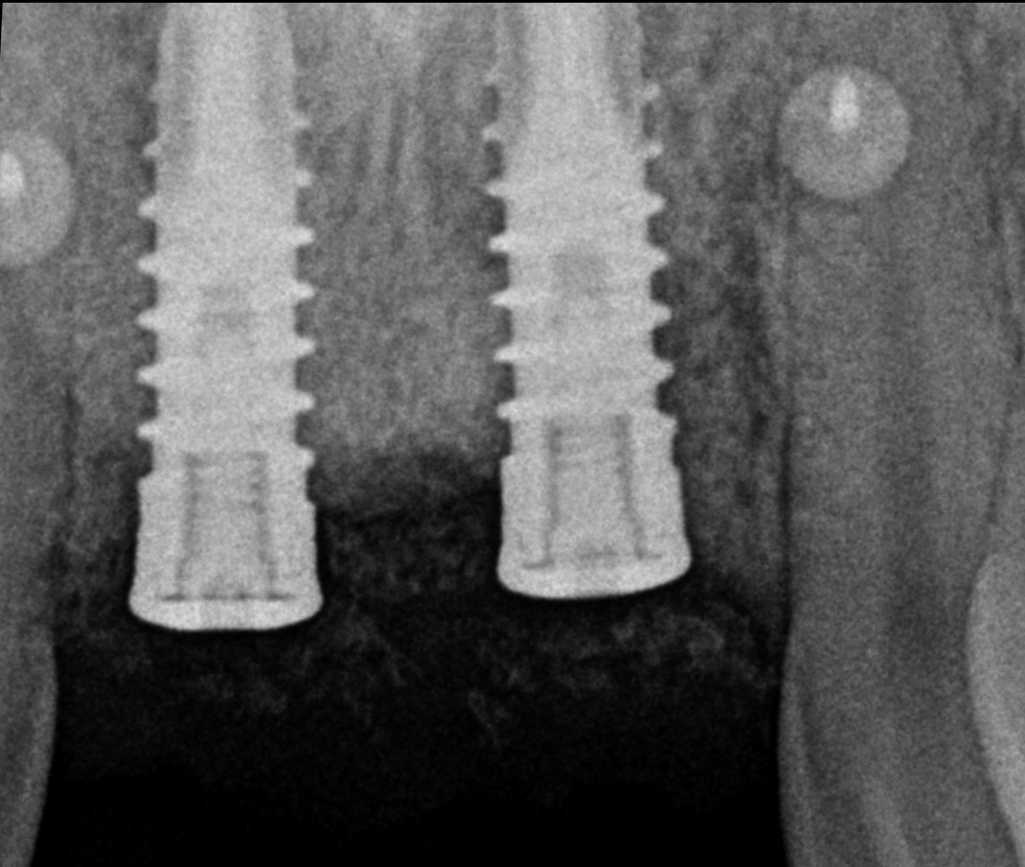

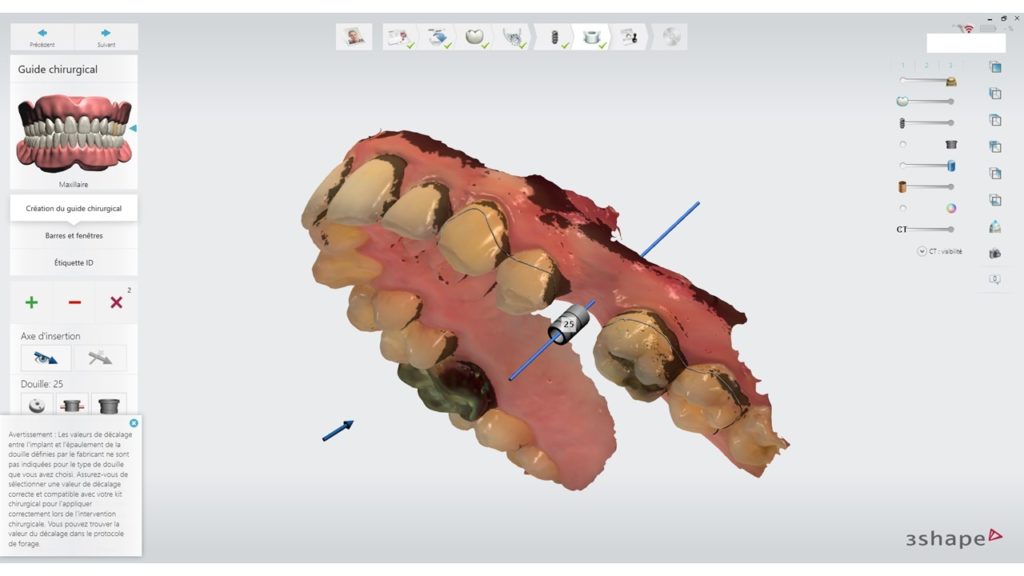

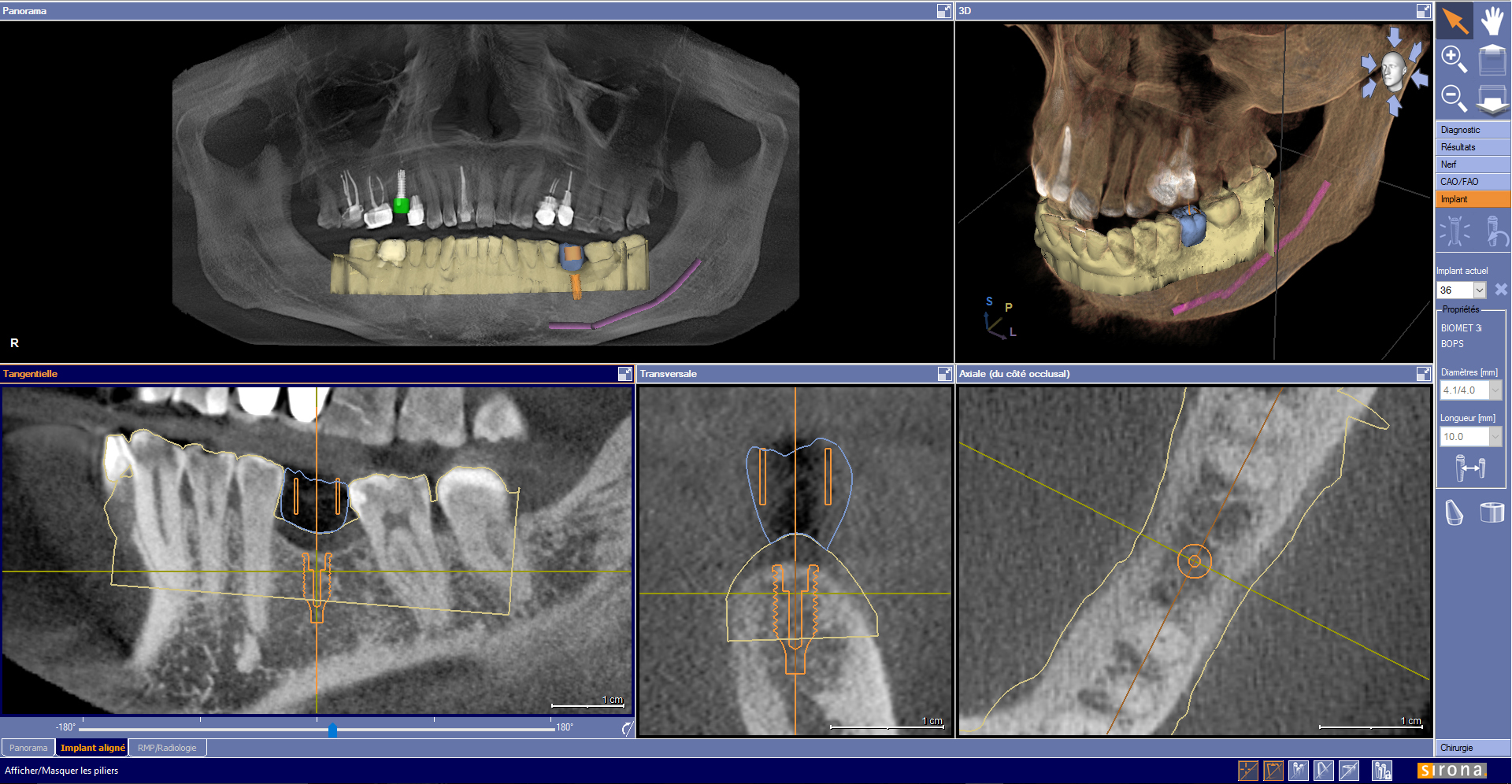

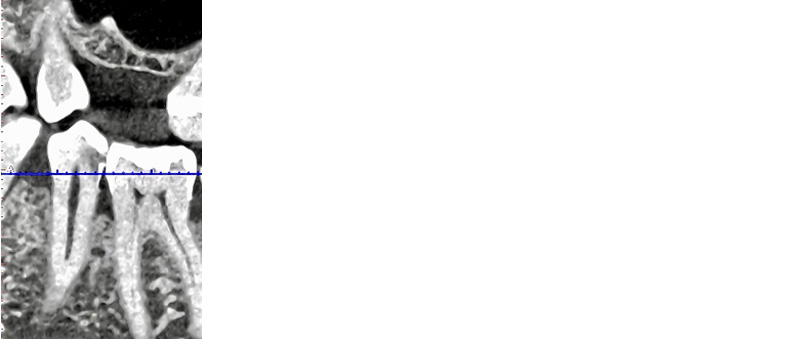

Fig. 01 : cliché du CBCT de la 35 du patient à l’état initial.

Fig. 01 : cliché du CBCT de la 35 du patient à l’état initial.

Plan de traitement

• Diagnostic clinique et radiologique (5 minutes) : confirmation de l’absence de lésion pulpaire, intégrité radiculaire. La sensibilité est très récente, l’hyperhémie pulpaire n’est pas encore engagée. Le CBCT montre une lésion en biseau juxtaposée pulpaire. Le volume de cette carie interne est probablement assez vaste. La dent est en légère version linguale et la couronne clinique est très courte donc peut propice à une couronne classique.

L’indication d’une restauration adhésive céramique sur dent vitale peut être posée.

• Anesthésie locale péri apicale (2 minutes).

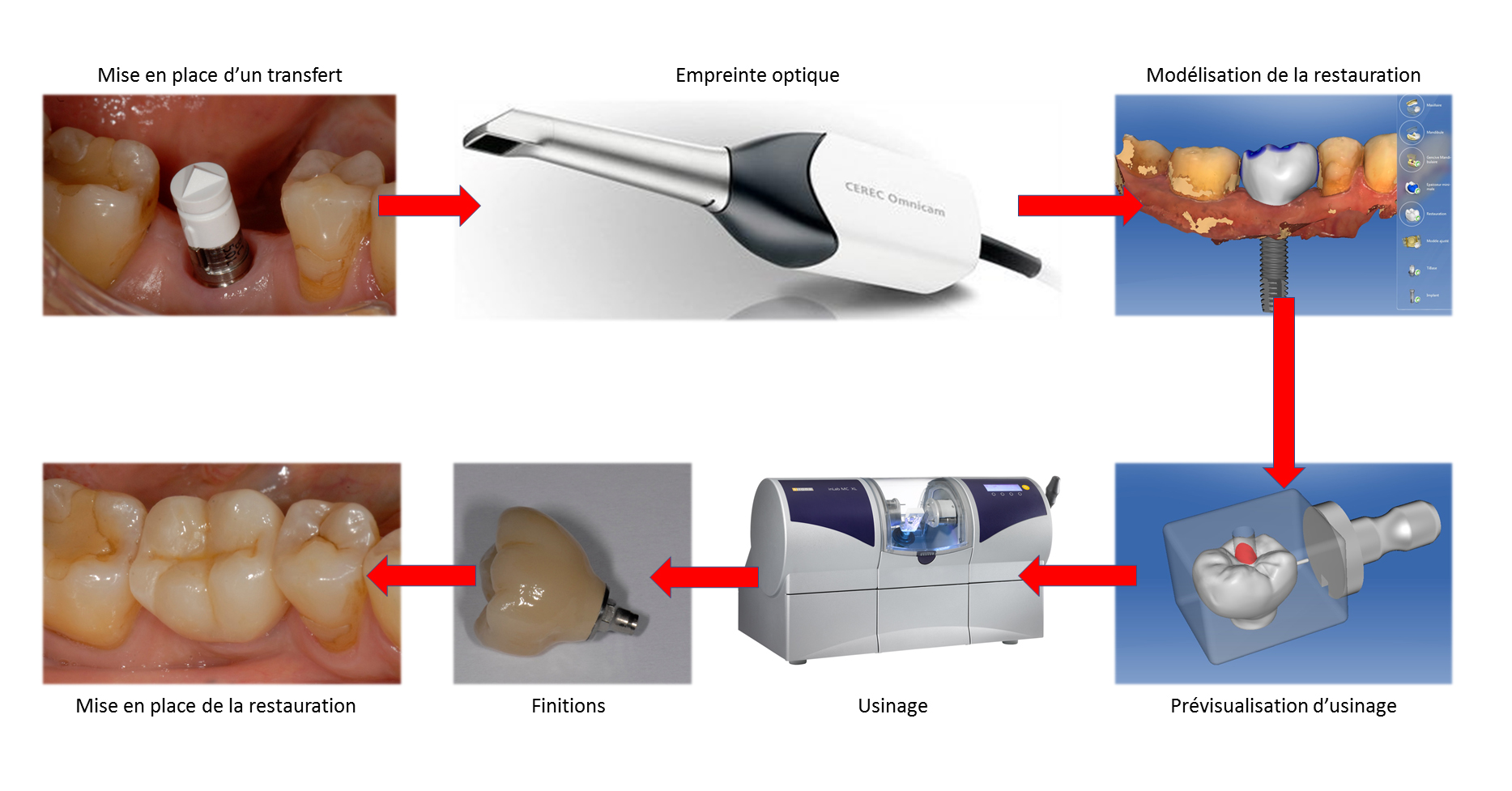

• Empreinte optique pré opératoire (3 minutes).

• Préparation assistée par guidage (5 minutes) : réalisation d’une préparation guidée de type V-Prep pour assurer une stabilisation isostatique optimale de la future restauration vitro-céramique.

• Empreinte optique de la préparation (2 minutes).

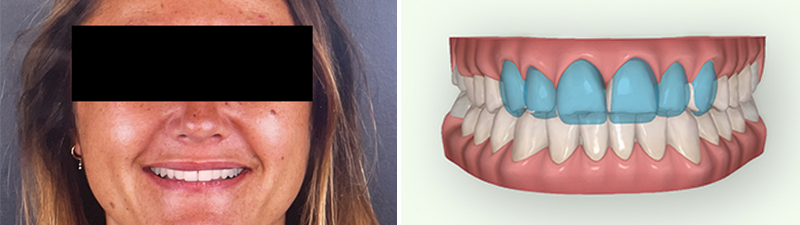

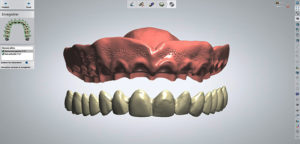

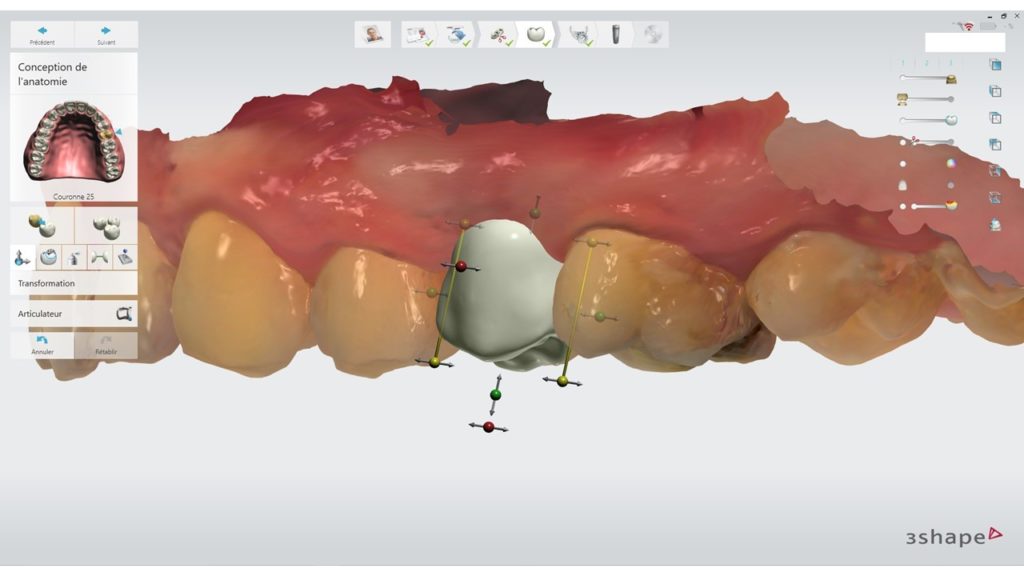

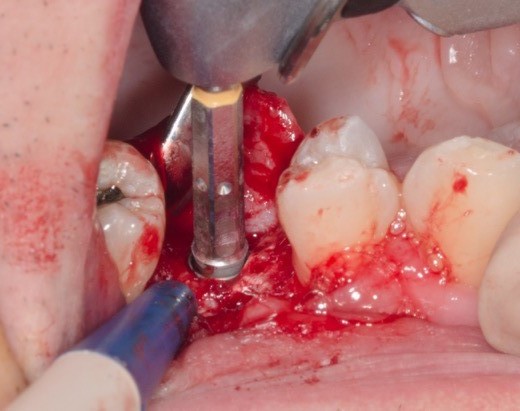

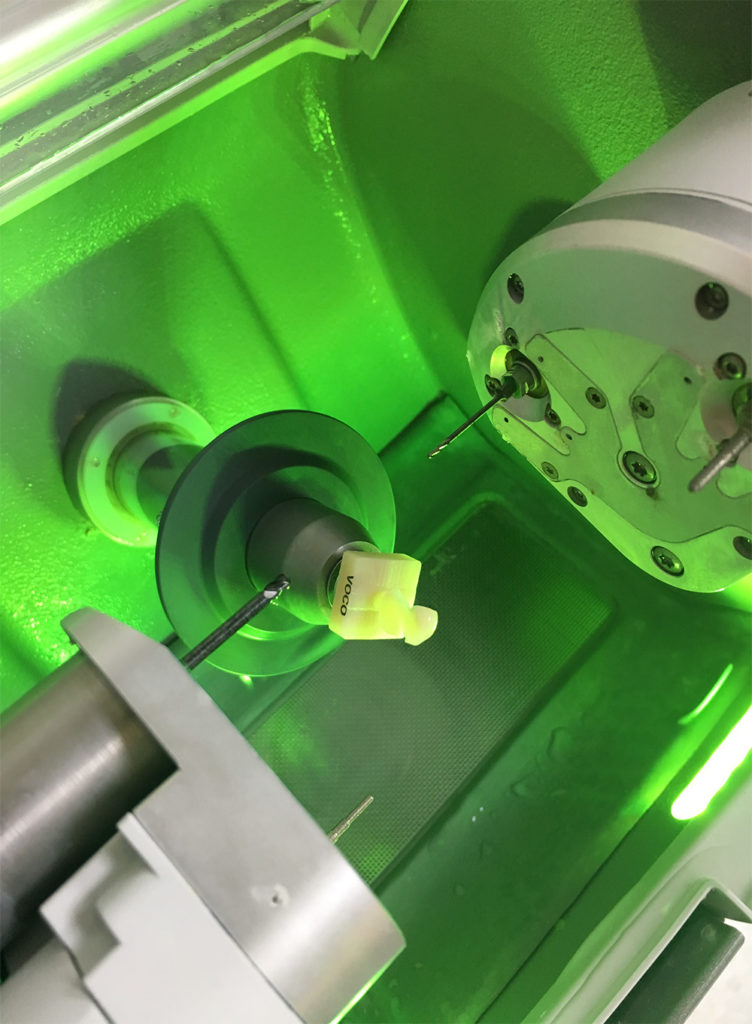

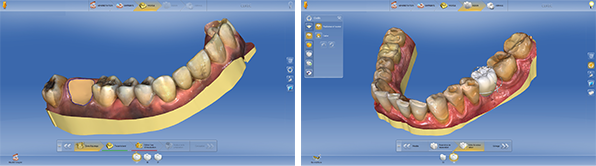

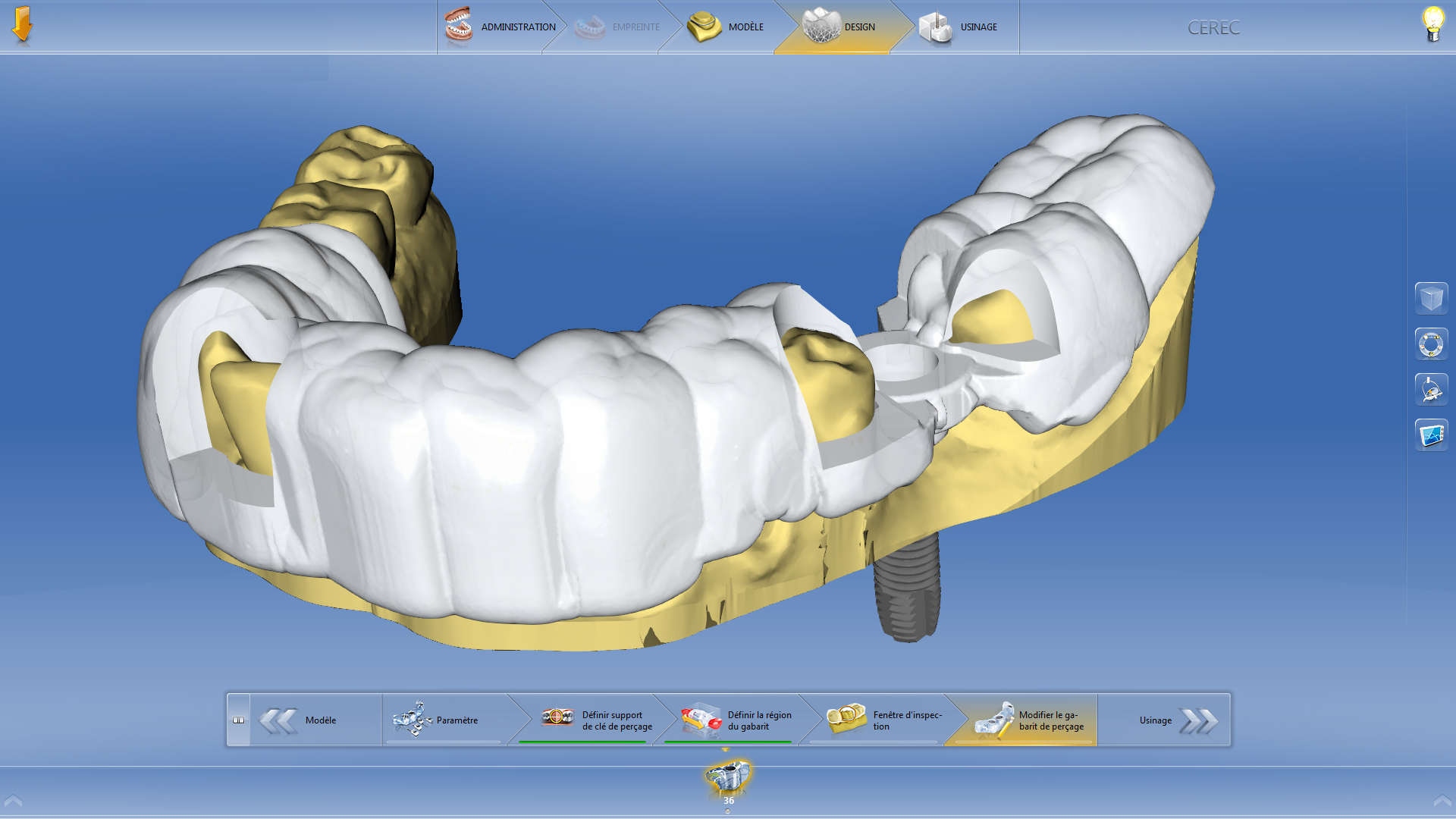

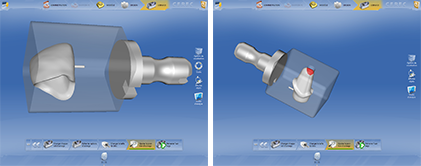

• Modélisation en CFAO (5 minutes) : conception de la coiffe pour une céramique monolithique sur un logiciel de CAO.

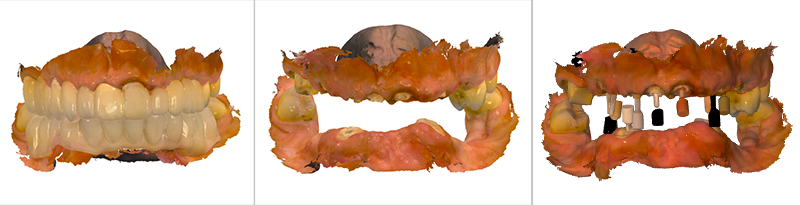

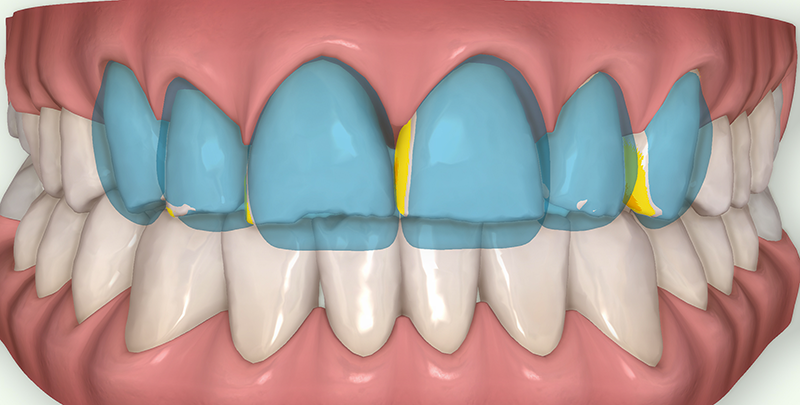

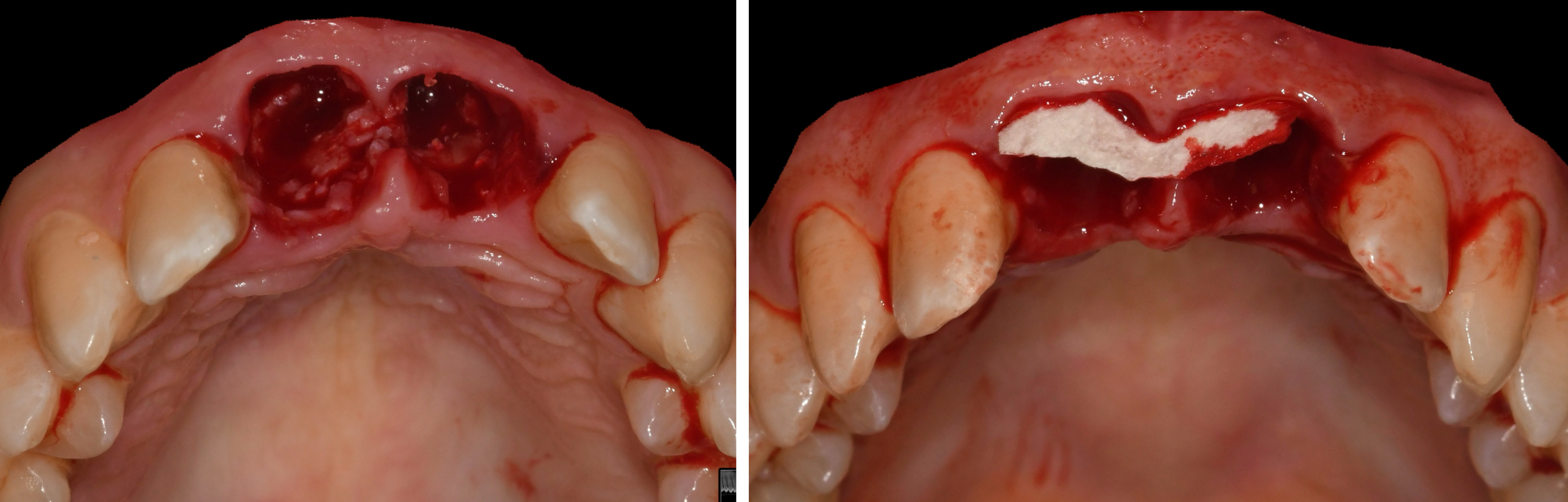

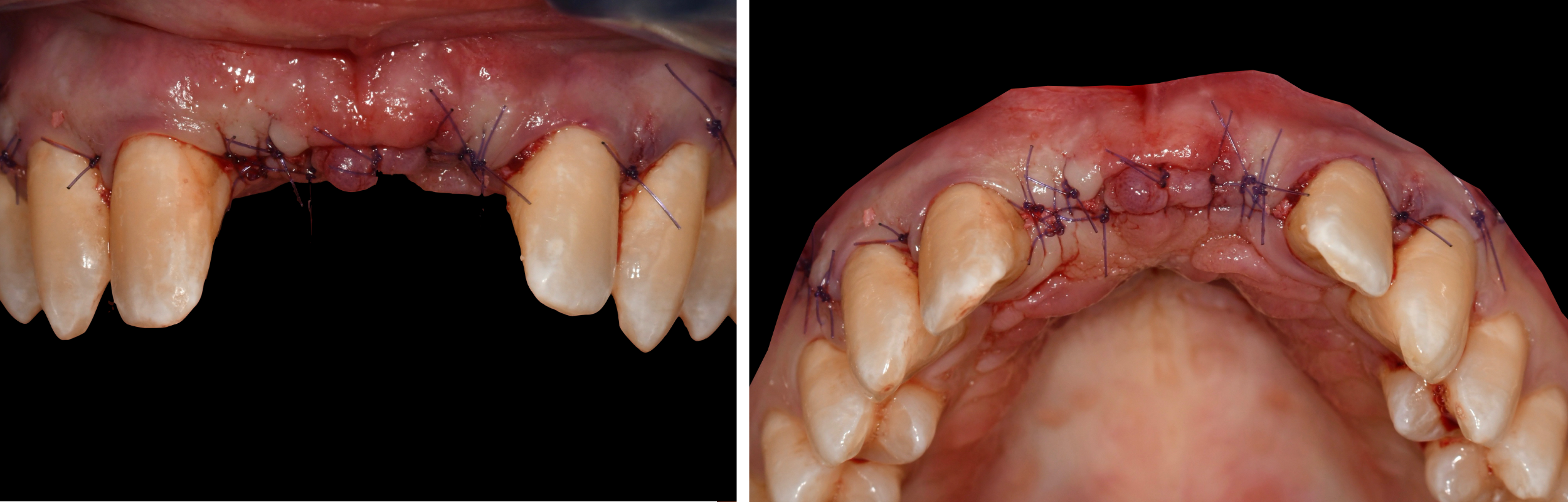

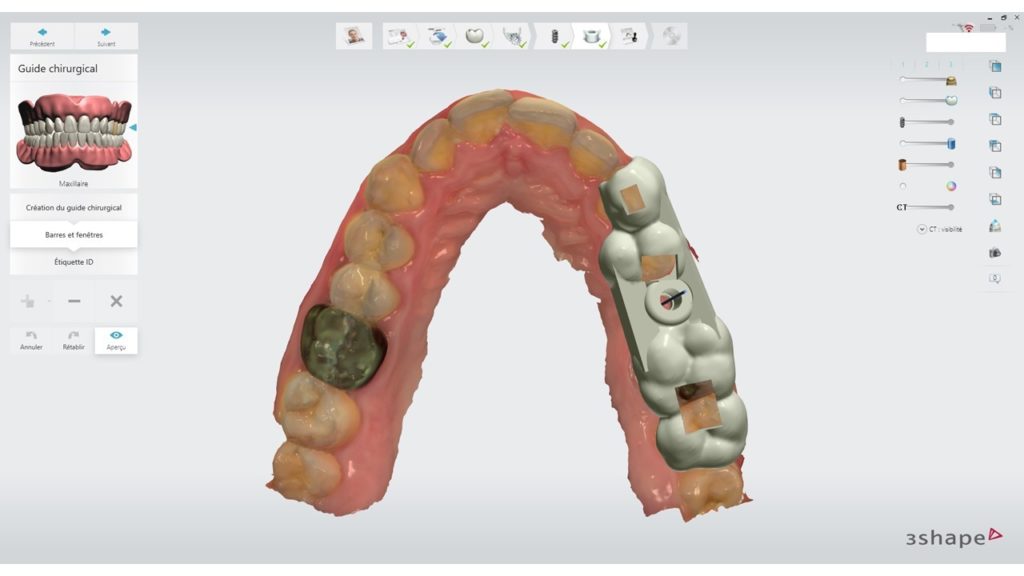

Fig. 02 : modélisation de la restauration en CFAO directe.

Fig. 02 : modélisation de la restauration en CFAO directe.

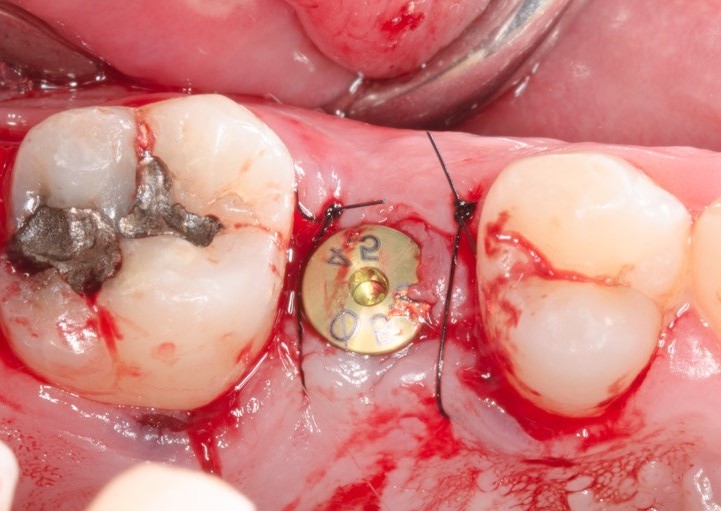

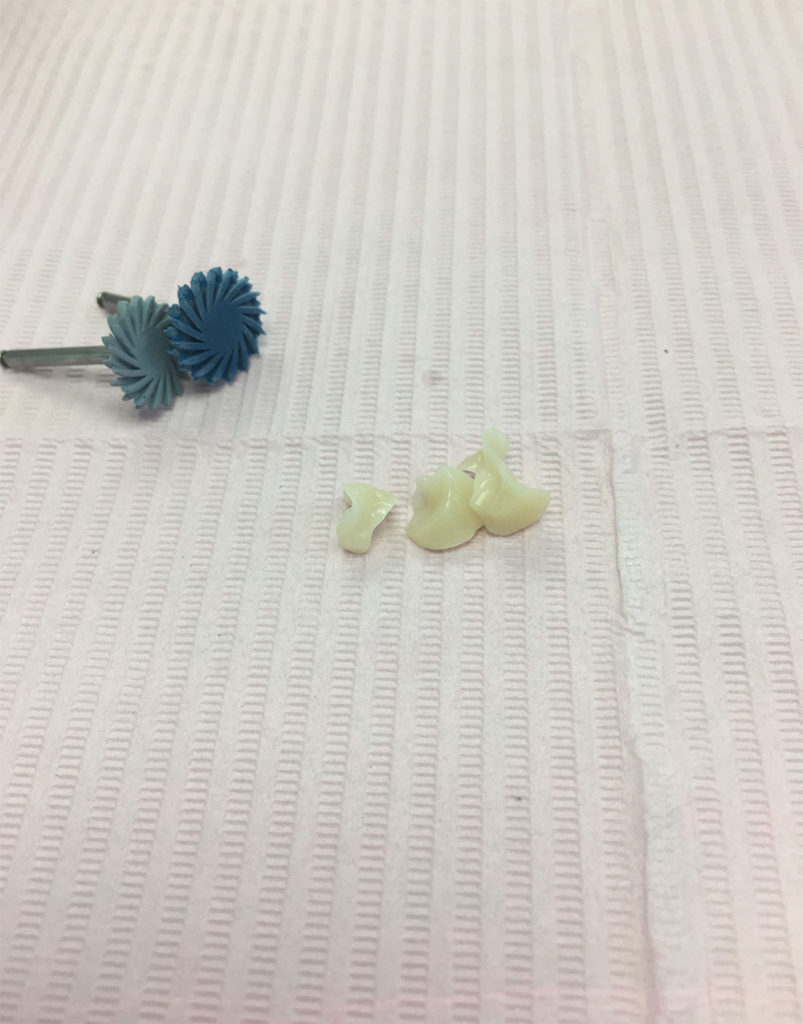

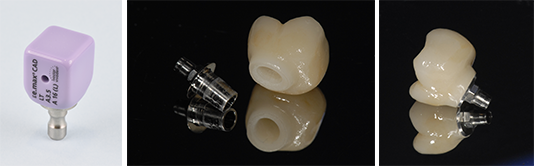

• Usinage et finitions (10 minutes) : usinage rapide de la restauration et application d’un glaçage par polissage miroir mécanique simple pour une meilleure intégration esthétique.

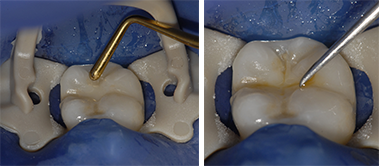

• Assemblage par collage (10 minutes) : mordançage et pose de la couronne avec un composite résine adhésif.

• Contrôle post-opératoire (3 minutes) : ajustement occlusal et vérification du point de contact pour assurer un confort masticatoire optimal.

• Suivi à distance : vérification de la stabilité occlusale et contrôle par imagerie numérique après quelques semaines.

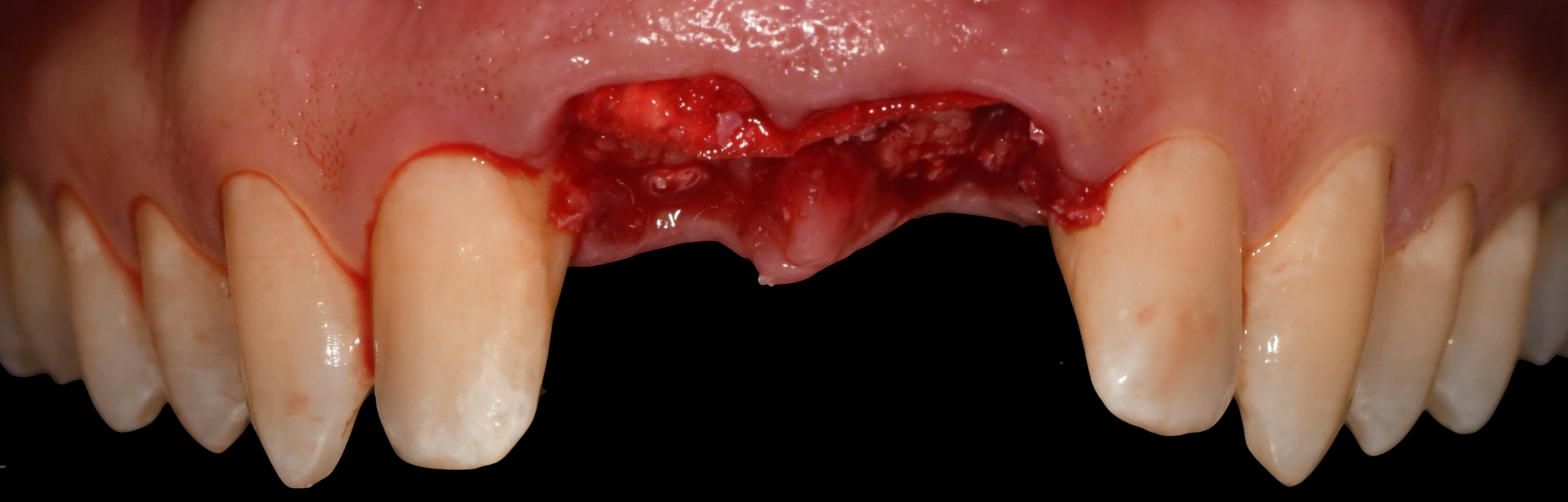

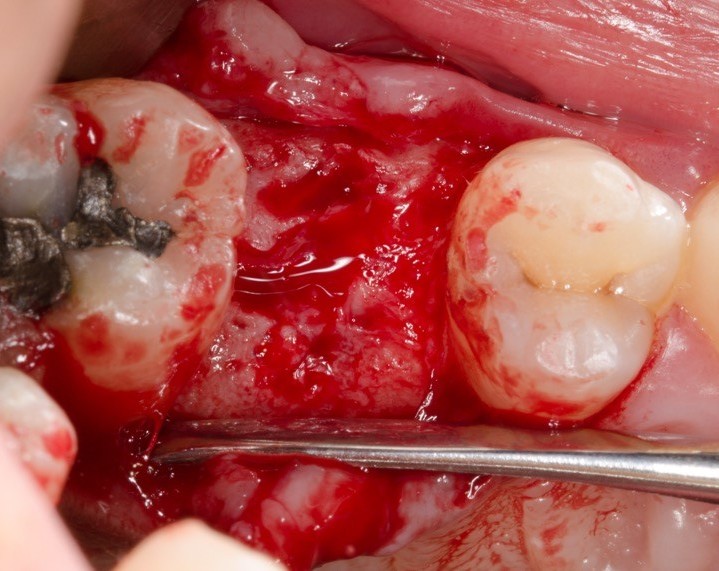

Fig. 03 : radio rétro-alvéolaire à 6 mois post-opératoire.

Fig. 03 : radio rétro-alvéolaire à 6 mois post-opératoire.

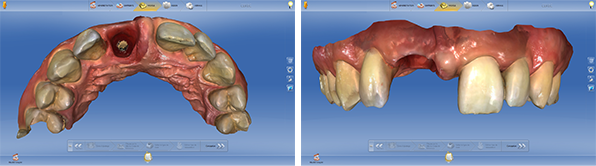

Résultat clinique

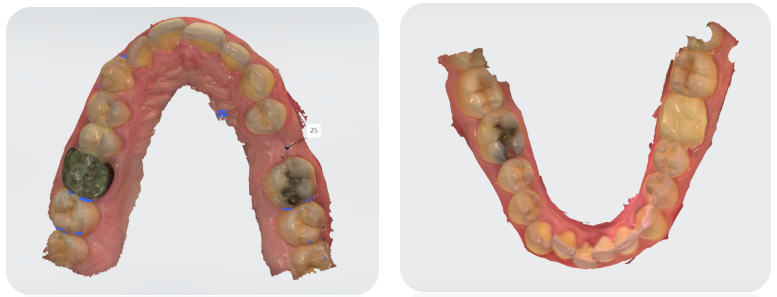

La restauration vitro-céramique teinte 2M2 par CFAO présente un ajustage précis, une esthétique naturelle et une fonction occlusale optimale. Le patient quitte le cabinet dans l’heure, satisfait d’avoir évité plusieurs rendez-vous et une temporisation prolongée.

Par souci de sécurité, un rendez-vous de suivi est planifié dans six mois pour contrôler la vitalité et la qualité de l’intégration parodontale de la restauration.

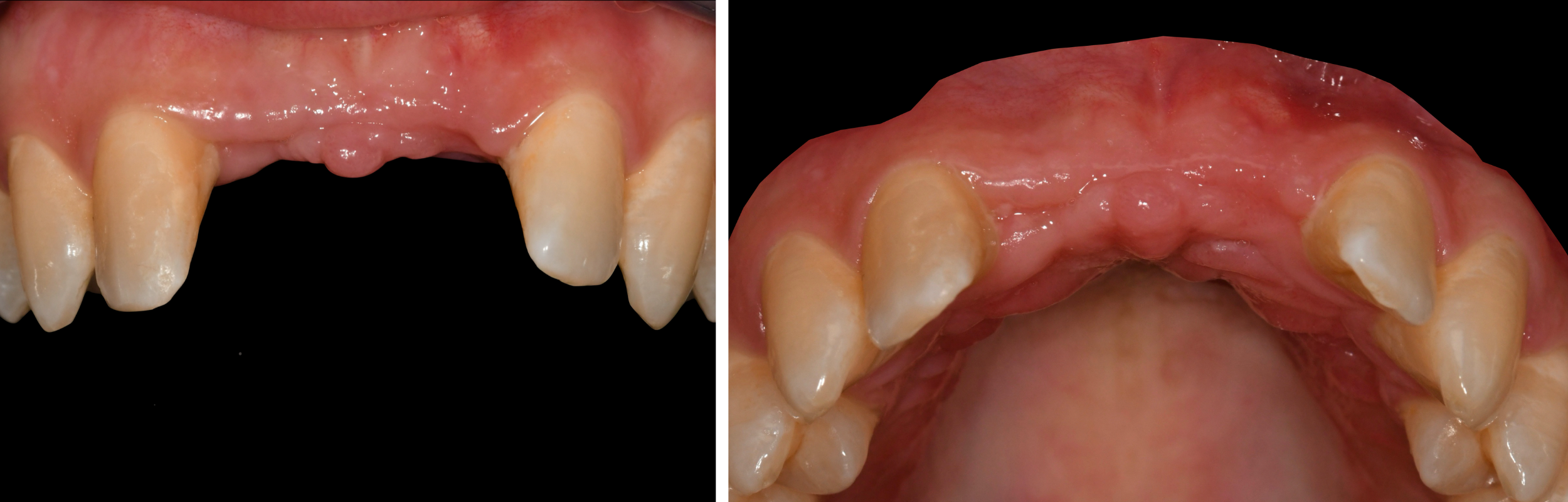

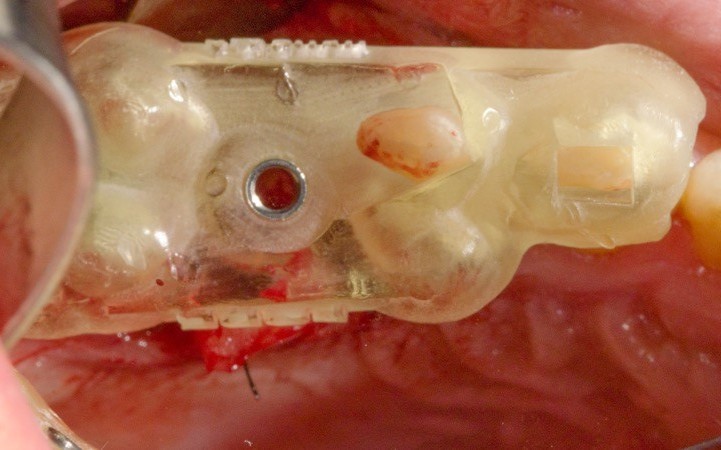

Fig. 04 : résultat en bouche à 18 mois de la pose de la restauration en CFAO directe sur la 35.

Fig. 04 : résultat en bouche à 18 mois de la pose de la restauration en CFAO directe sur la 35.

La séance unique CFAO/PAG

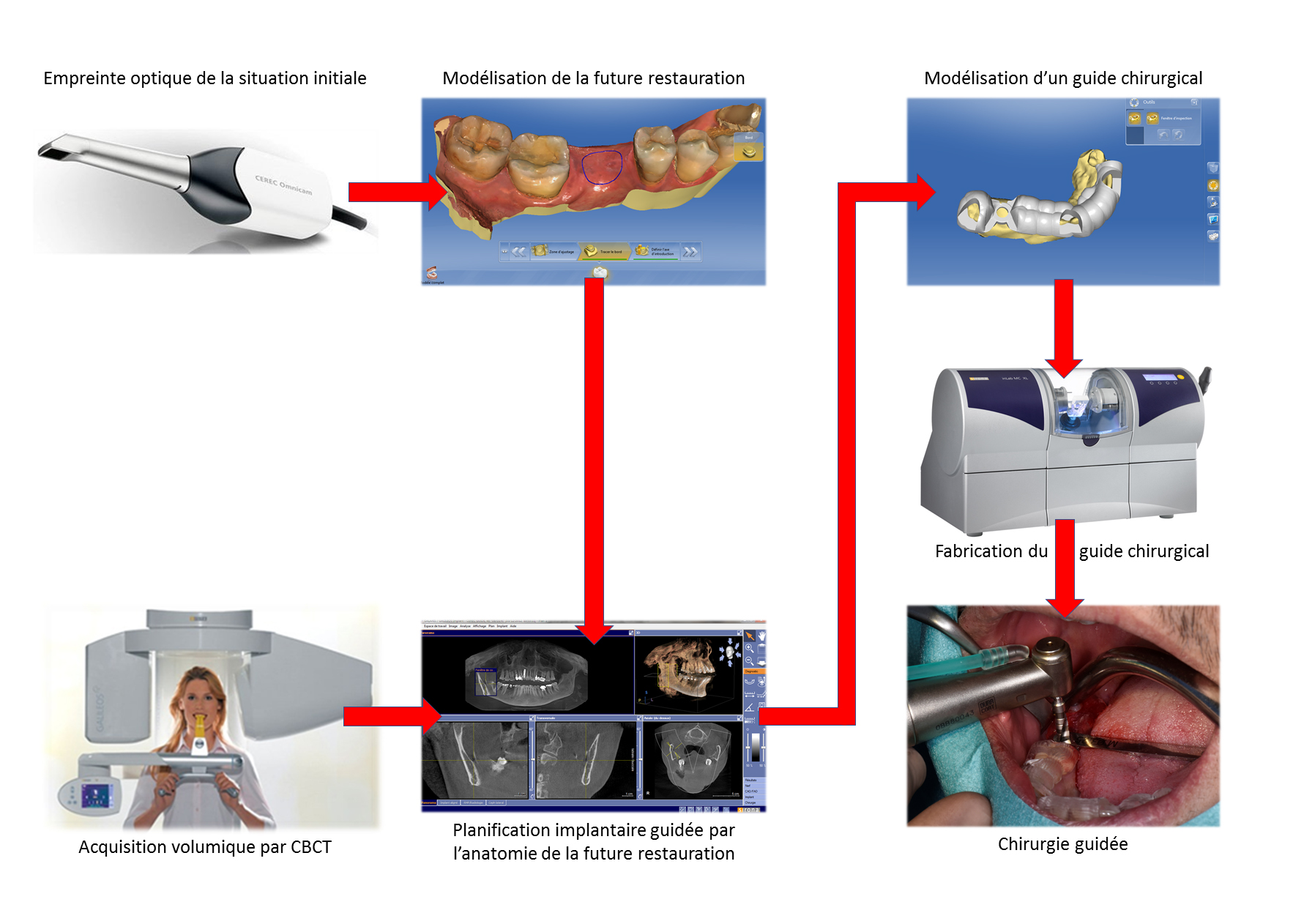

La CFAO en séance unique repose sur un flux de travail numérique optimisé, réduisant les étapes et améliorant la reproductibilité des traitements. Voici les étapes essentielles du protocole :

Phase 1 : préparation dentaire

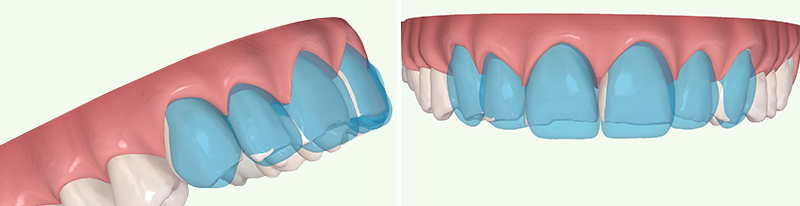

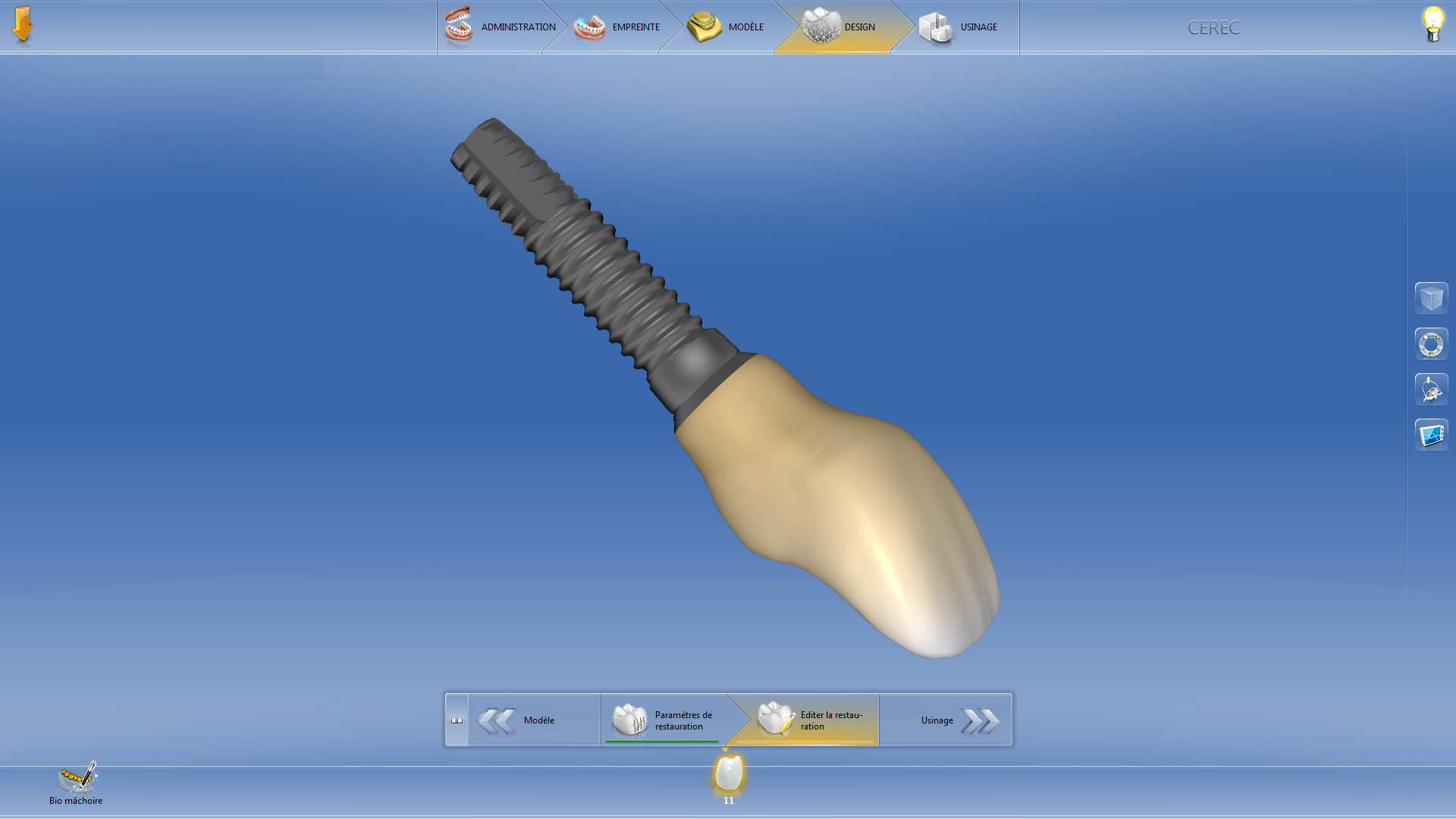

La Préparation Assistée par Guidage (PAG) est une innovation majeure en dentisterie numérique, optimisant la géométrie de la préparation pour garantir un ajustement maîtrisé et une solidité optimisée des restaurations CFAO. Grâce à cette approche, le praticien suit des protocoles prédéfinis qui assurent une réduction minimale et contrôlée de la substance dentaire, tout en respectant la biomécanique occlusale.

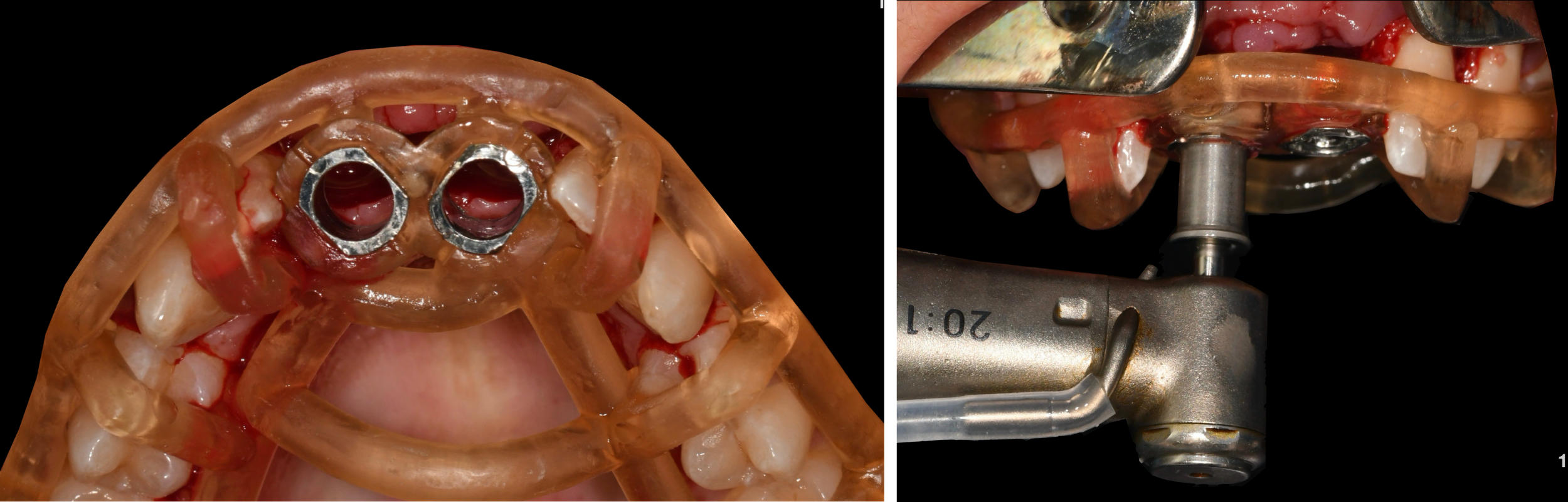

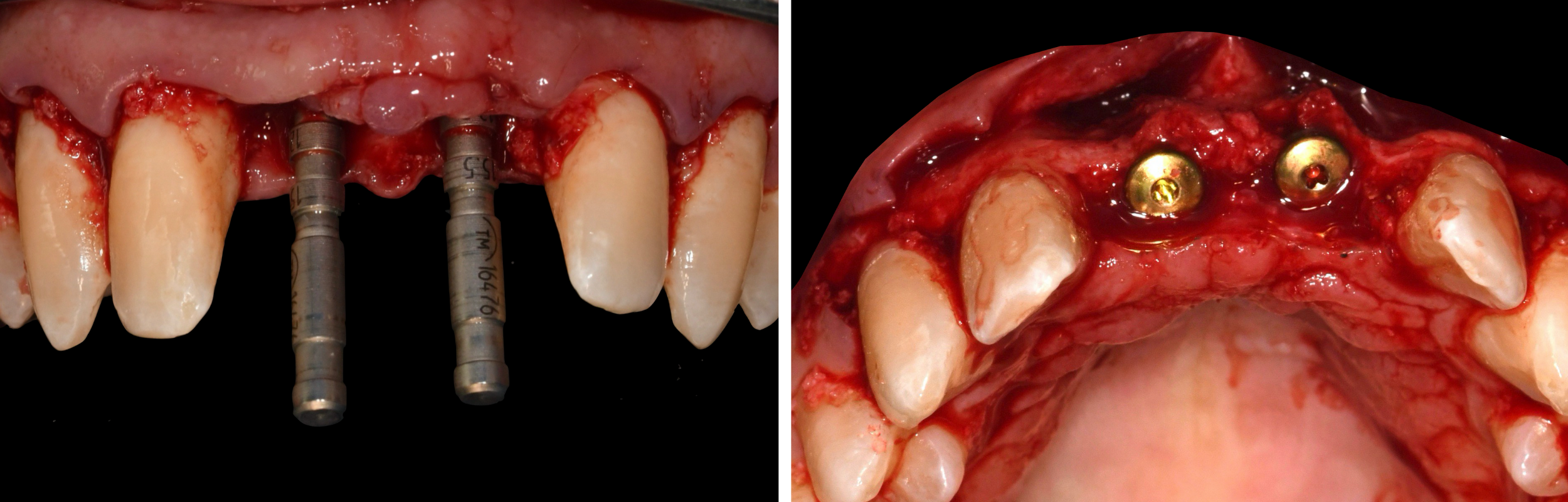

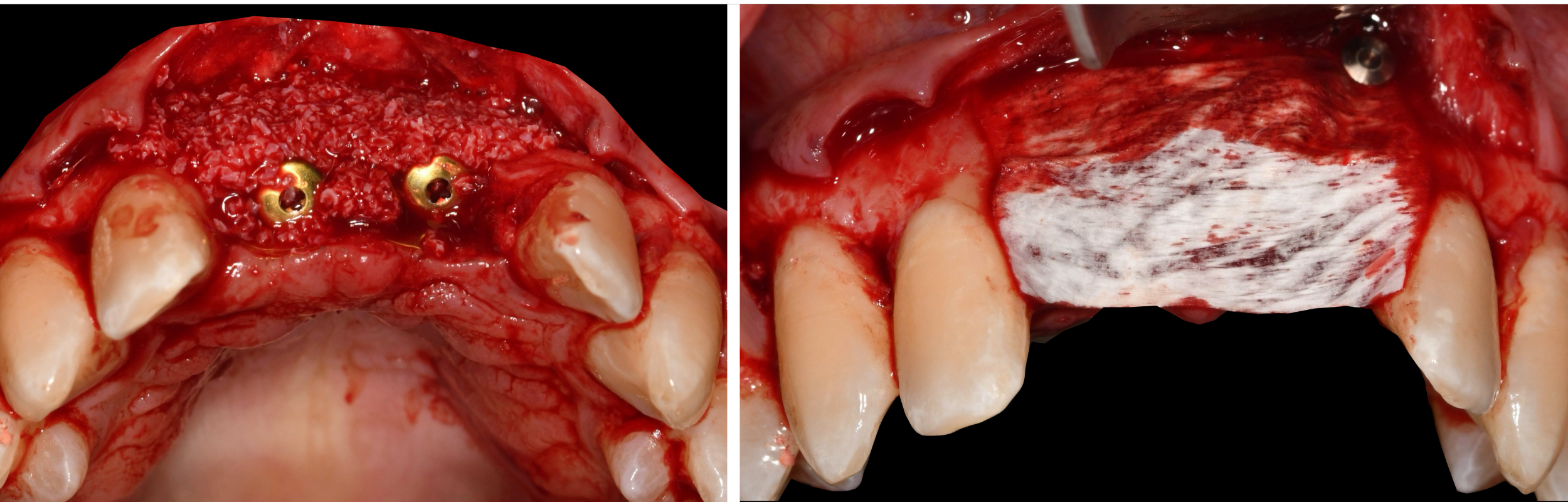

• Préparation par PAG : réalisation d’une préparation dentaire en suivant un protocole précis et standardisé, garantissant un axe d’insertion optimal et des parois aux conicités adaptées. La technique V-Prep est privilégiée pour maximiser la rétention et limiter la réduction tissulaire inutile.

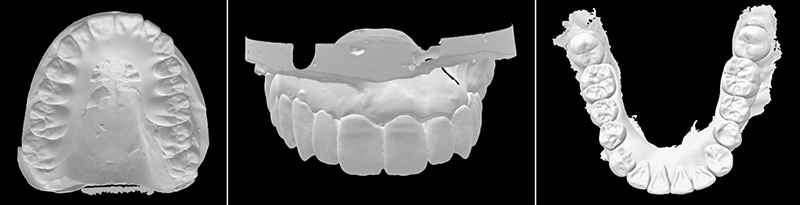

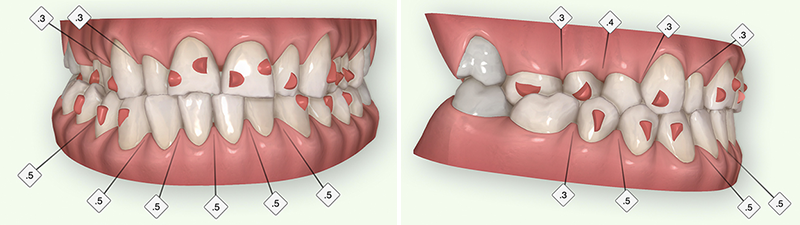

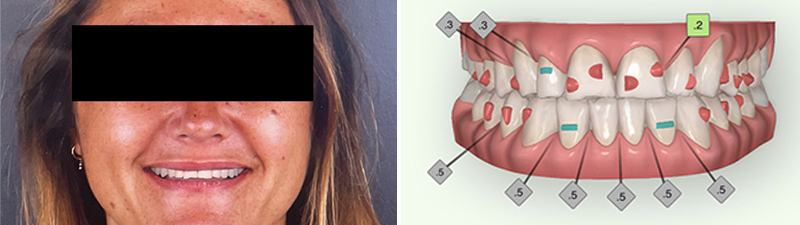

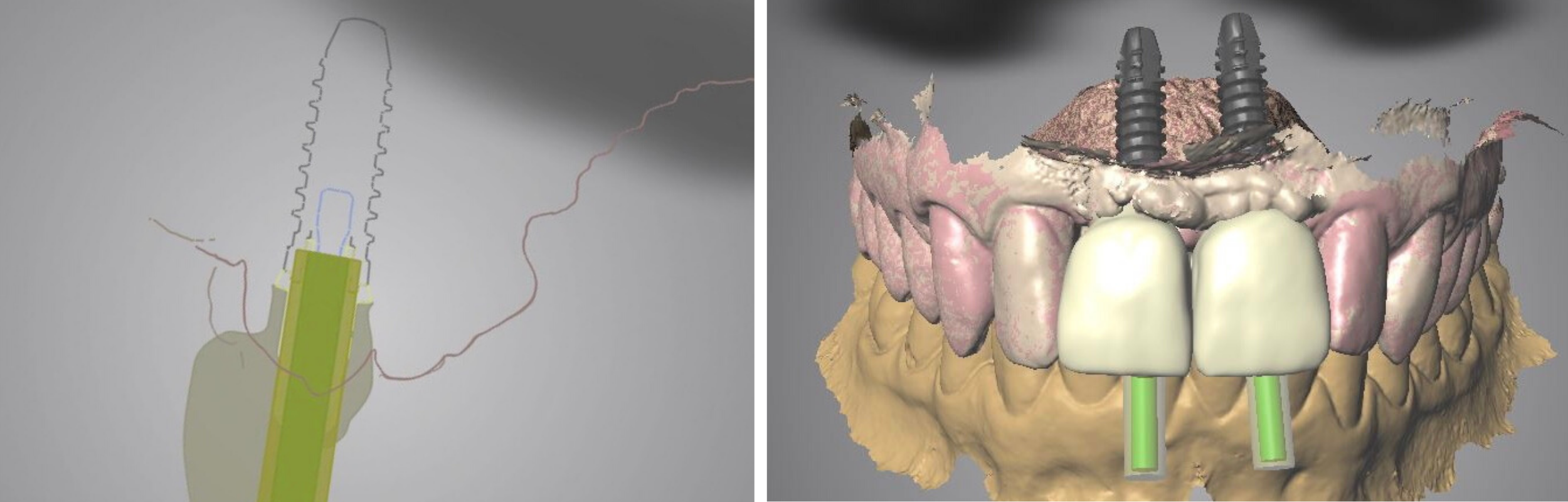

Fig. 05 : exemples de différents types de Préparations Assistées par Guidage, dites PAG.

Fig. 05 : exemples de différents types de Préparations Assistées par Guidage, dites PAG.

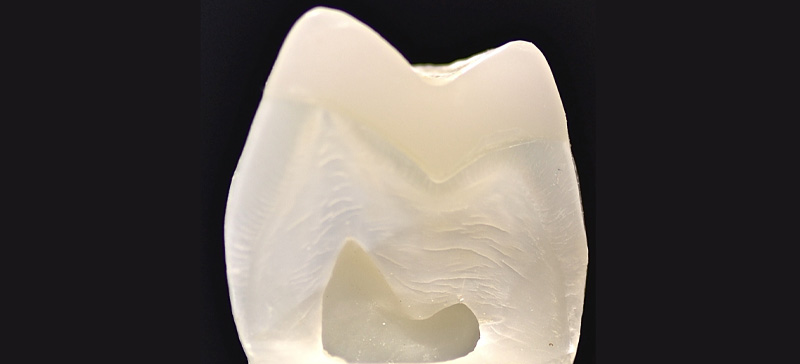

Fig. 06 : coupe de préparation PAG V-Prep sur une dent extraite. La forme de la V-Prep suit la forme de la chambre dentaire.

Fig. 06 : coupe de préparation PAG V-Prep sur une dent extraite. La forme de la V-Prep suit la forme de la chambre dentaire.

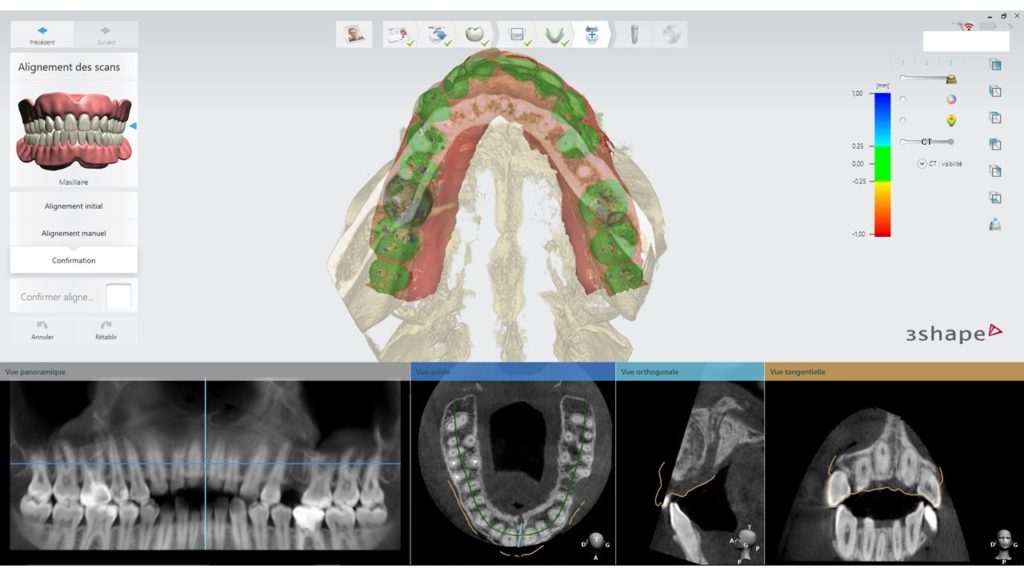

• Empreinte optique pré opératoire : capture initiale de l’arcade dentaire via un scanner intra-oral haute précision, permettant une analyse occlusale dynamique et une planification optimale de la future restauration.

• Empreinte optique de la préparation : prise d’empreinte en temps réel, assurant une détection des détails à 20 microns près. Cette approche élimine les erreurs liées aux empreintes conventionnelles et optimise le rendu final de la prothèse.

L’intégration de la PAG dans le protocole CFAO permet une meilleure standardisation des préparations, augmentant la prédictibilité clinique et réduisant les risques de défaillance des restaurations.

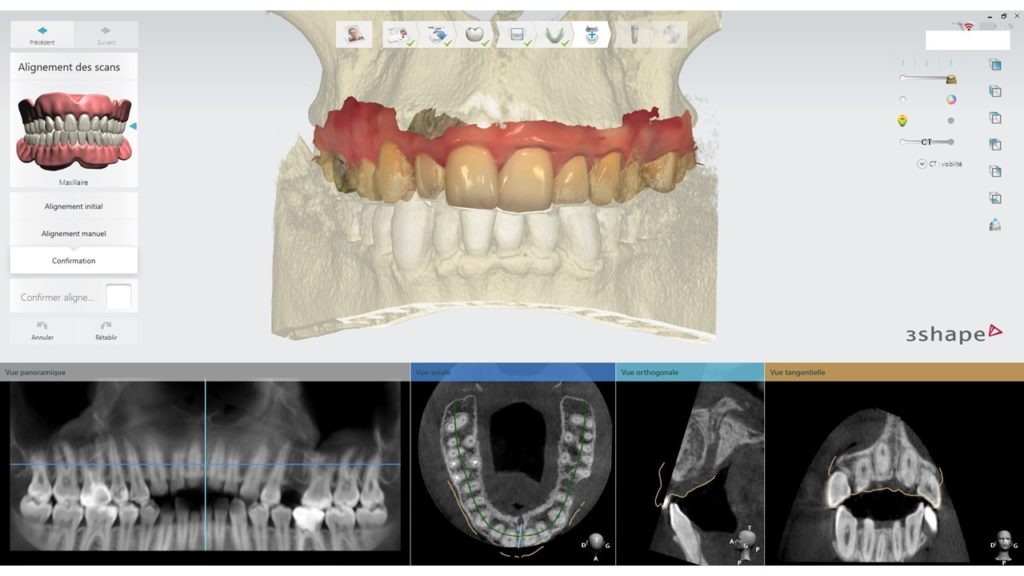

Phase 2 : modélisation numérique

La modélisation numérique représente une avancée majeure dans le domaine de la dentisterie moderne. Grâce aux technologies de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), elle permet une planification précise des restaurations prothétiques. Cette phase repose sur des algorithmes avancés et l’intégration de bases de données anatomiques, garantissant un ajustement optimal.

L’empreinte pré opératoire est un avantage particulièrement utile, elle permet de garder en mémoire certains des critères essentiels de la dent : profil d’émergence, volume vestibule lingual, quelques zones restantes de type facettes d’abrasion occlusale… Tous ces points peuvent se révéler être des indices précieux pour la conception de la prothèse.

Ajustement occlusal et du volume prothétique : le praticien retrouve les limites de la préparation grâce à des fraises PAG parfaitement calibrées. Les réductions dentaires automatiquement controlées assurent la création de l’espace prothétique dont la précision permettra d’éviter toute surcharge occlusale. Les contacts inter-proximaux et occlusaux sont également affinés pour garantir un équilibre fonctionnel optimal.

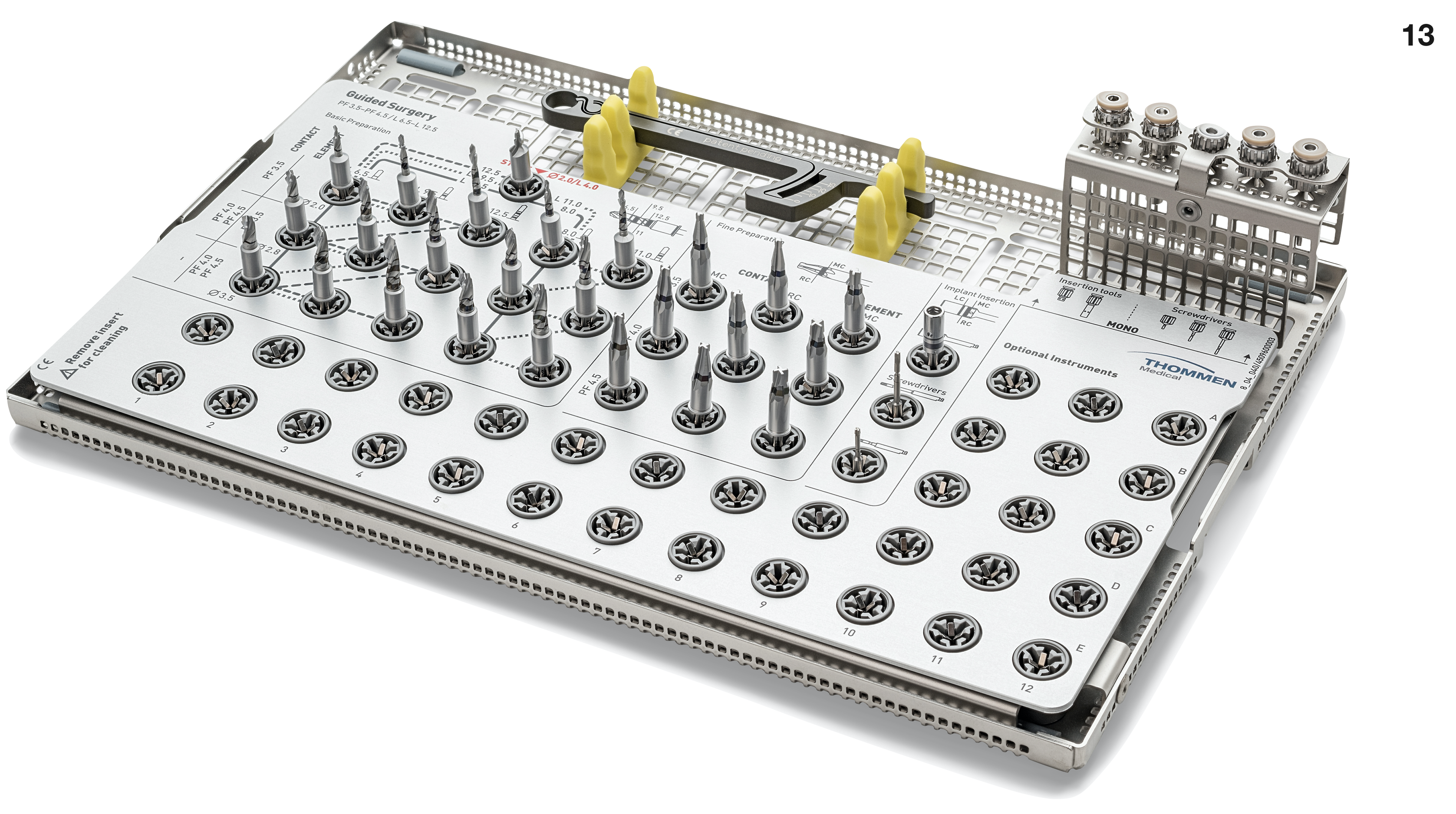

Fig. 07 : fraises spéciales pour PAG et leur géométrie.

Fig. 07 : fraises spéciales pour PAG et leur géométrie.

Génération automatique du design prothétique : à partir de données morphologiques et esthétiques, le logiciel de CAO propose une conception optimisée de la restauration. Il est capable de créer de toutes pièces une couronnes virtuelle ou de « recopier » la totalité ou certaines parties de la couronne clinique préexistante.

Des ajustements manuels sont ensuite possibles pour perfectionner la conception avant l’étape de fabrication (n’oublions pas que le patient reste sous nos yeux pendant la conception virtuelle, c’est un atout majeur en cas de doutes sur un point ou un autre).

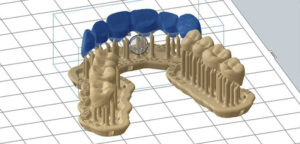

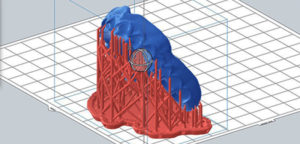

Phase 3 : fabrication et assemblage

• Usinage de la restauration en céramique monolithique.

• Finitions, glaçage et préparation de l’intrado.

• Assemblage par collage et ajustements finaux.

• Suivi post-opératoire : conseils d’hygiène bucco-dentaire et vérification de l’intégration de la restauration après quelques semaines.

• Validation de la stabilité occlusale et éventuels ajustements si nécessaires.

Avantages économiques de la séance unique CFAO

L’un des atouts majeurs de la CFAO en séance unique réside aussi dans ses avantages économiques, aussi bien pour les patients que pour les praticiens. En optimisant le temps de traitement et en réduisant les coûts liés aux matériaux et aux laboratoires externes, cette approche modernise la gestion des soins dentaires.

La fluidité des séances de CFAO directe, dès qu’elles sont maîtrisées, est telle que les plannings peuvent être modulés ou modifiés avec facilité. Ces protocoles donnent accès à des changements de stratégie sans conséquences désorganisatrices sur le déroulé des journées de soins.

Les avantages pour le praticien

• Optimisation du temps clinique : la réduction du nombre de rendez-vous libère des créneaux supplémentaires, permettant d’augmenter le nombre de patients traités par jour.

• Réduction des coûts de laboratoire : en usinant directement les prothèses au cabinet, les dépenses liées aux laboratoires externes sont considérablement réduites.

• Diminution des coûts de stockage : la suppression des empreintes physiques et des modèles en plâtre permet d’optimiser l’espace et de limiter le gaspillage de matériaux.

• Amélioration de la rentabilité : la CFAO directe garantit un retour sur investissement rapide en augmentant l’efficacité du cabinet et en réduisant les délais d’exécution.

Les avantages pour le patient

• Moins de déplacements et de perte de temps : un seul rendez-vous est nécessaire, limitant l’impact sur l’emploi du temps des patients et réduisant les frais de transport.

• Diminution du coût total des soins : l’élimination des étapes intermédiaires (empreintes physiques, provisoires, essayages multiples) permet de proposer des traitements plus abordables.

• Réduction de l’inconfort et du stress : la séance unique supprime la nécessité de porter une prothèse provisoire, améliorant le confort du patient dès la pose.

Conclusion

La séance unique CFAO directe de 45 minutes, associée aux Préparations Assistées par Guidage (PAG), redéfinit la dentisterie restauratrice. Avec une approche clinique optimisée et des technologies de pointe, elle garantit un traitement de haute précision, réalisable en un seul rendez-vous.

L’intégration du numérique permet non seulement un gain de temps, mais également une amélioration considérable de la précision des ajustements occlusaux et des restaurations. L’avenir de la dentisterie s’oriente résolument vers une pratique où la planification assistée et la personnalisation des soins garantissent des résultats toujours plus fiables et performants.

Pour en savoir plus

Vous souhaitez maîtriser ce protocole en séance unique et intégrer les PAG à votre pratique ? Le parcours dentaire séance unique CFAO/PAG vous permet d’acquérir ces compétences grâce à une formation complète en 2 sessions, alliant théorie et pratique. Programme détaillé et inscription ici.

Le Symposium d’Odontologie Numérique se tiendra les 5 & 6 juin 2025 à Montpellier, un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières avancées en dentisterie numérique.

Le Dr Raynal animera plusieurs conférences, notamment sur les Préparations Assistées par Guidage (PAG) et la Séance Unique CFAO, des techniques qui transforment la pratique clinique au quotidien. Programme et inscriptions ici.

Références bibliographiques

H. Xia, P. Picart, S. Montresor, R. Guo, J.- C. Li, O. Yusuf Solieman, J.-C. Durand, M. Fages – Comportement mécanique de la reconstruction céramique occlusale CFAO évalué par holographie couleur numérique.

Matériaux dentaires, volume 34, numéro 8 ,août 2018, pages 1222-1234.

M. Fages, S. Corn, P. Slangen, J. Raynal, P. Ienny, K. Turzo, F. Cuisinier, J.-C. Durand – Couronnes en vitrocéramique CFAO et dents postérieures fortement altérées : une étude à trois niveaux.

J Mater Sci Mater Med.19 août 2017 ; 28(10):145. doi: 10.1007/s10856-017-5948-x.

Cet article vous est proposé par CFAO CAD CAM.