Transmettre, c’est dans bien souvent des cas, un peu disparaître. C’est la raison pour laquelle la transmission du cabinet dentaire reste une étape importante dans la vie des praticiens. Cette phase est en général délicate car elle mêle des problématiques de nature différente : humaines, manageriales, économiques, financières, fiscales, sociales et juridiques.

Pour être réussie, une transmission doit être anticipée. Aujourd’hui, trop de professionnels tardent à préparer la cession de leur cabinet. Mis devant le fait accompli, ils sont alors contraints de prendre des décisions dans la précipitation, ce qui n’est jamais favorable. Pour négocier et optimiser, il faut du temps, de la réflexion et de la mesure. Agir vite ou surréagir n’est jamais bon.

Nous savons que la collaboration libérale n’est pas appréciée par tous les praticiens : repasser derrière le jeune collaborateur pour corriger ou parfaire ses travaux en bouche, prendre de son temps pour le former ne sont pas toujours des choses faciles. Néanmoins, force est de constater que la collaboration libérale reste un moyen efficace pour mettre le pied à l’étrier d’un jeune confrère, qui pourrait s’avérer être un excellent successeur et repreneur. En fonction de votre localisation géographique, il est plus ou moins aisé de trouver un collaborateur libéral, et lorsque ceux-ci sont identifiés, faut-il encore mettre la main sur celui qui s’intégrera le mieux dans votre cabinet et votre environnement professionnel.

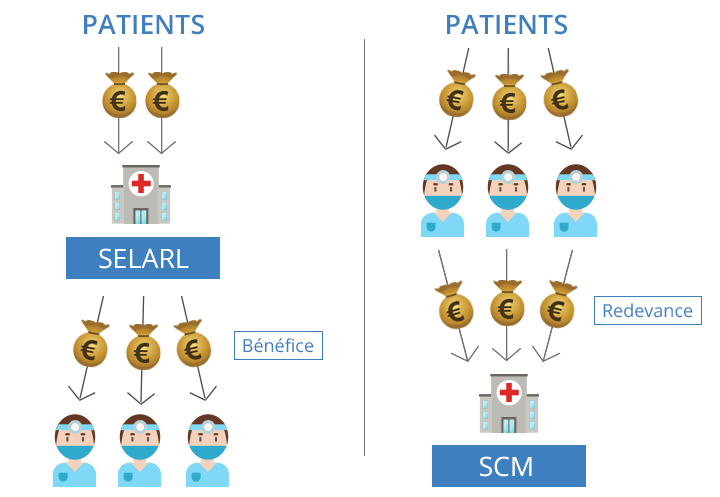

Sur le plan fiscal et juridique, la société d’exercice libéral (SEL) et la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) facilitent grandement les opérations de transmission de cabinet.

En effet, si vous exercez à titre individuel, la cession de votre patientèle, de votre matériel et de vos stocks à une SEL créée conjointement avec votre repreneur potentiel permet, d’une part, de vous permettre d’encaisser un prix de cession, d’autre part d’éviter à votre confrère de s’endetter à titre personnel. Ce dernier s’en trouvera d’autant plus rassuré que vous pourrez l’accompagner dans la phase de reprise sur une durée préalablement négociée. Il vous faudra veiller au contenu de votre pacte d’associé, qui réglera les modalités d’exercice et de votre retrait définitif futur.

Si vous êtes déjà associé d’une société d’exercice libéral unipersonnelle, la constitution d’une SPFPL par votre repreneur ou par vous et votre repreneur permettra d’optimiser à la fois la fiscalité du cédant et de l’acquéreur. Les holdings de chirurgiens-dentistes ont été instaurées récemment afin de limiter les impacts fiscaux et sociaux des opérations de transmission.

Par le passé, les praticiens étaient contraints de s’endetter à titre personnel pour racheter les parts de société. Ils étaient alors taxés à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales Urssaf et Carcdsf sur des revenus qu’ils ne percevaient pas, ce qui compliquait la réalisation de ces opérations.

La législation fiscale européenne a depuis introduit le régime dit « mère-fille », qui permet à la société cible (société rachetée) de pouvoir remonter des dividendes à sa société mère (holding) dans un cadre fiscal avantageux, qui évite la double imposition au niveau de l’impôt sur les sociétés. Seule une quote-part de frais et charges est imposée au niveau de la société mère à hauteur de 5%, le plus souvent au taux réduit d’IS de 15% dans la plupart des cas. Concrètement, cela signifie que remonter 100 000 euros de la société filiale vers une holding coûte à cette dernière 750 euros.

Les gouvernements successifs ont également mis en place des dispositifs fiscaux avantageux en matière de plus-value de cession, dans le cadre de départ à la retraite, que ce soit lors de la mise en vente d’un cabinet individuel ou de parts de société SEL.

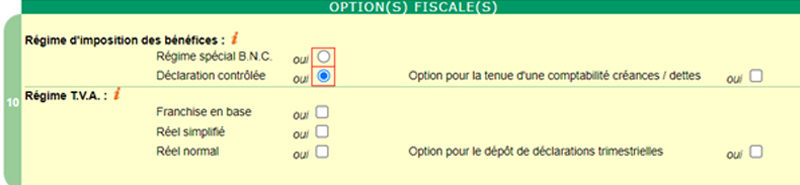

L’article 151 septies A du CGI, applicable aux entreprises individuelles, prévoit ainsi que les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité libérale sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens de l’article 151 nonies ;

3° Le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;

5° L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés, et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, ce qui est le cas de tous les cabinets dentaires ;

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l’exercice.

Un autre dispositif dit « Sarkozy », codifié sous l’article 238 quindecies peut également trouver à s’appliquer si la valeur du fond libéral transmis n’excède pas 300 000 euros, pour une exonération totale ou 500 000 euros pour une exonération partielle, ce qui laisse une marge de manœuvre significative à la grande majorité des cabinets de notre pays.

En matière de ventes de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (exemple : SEL), dans le cadre de départ à la retraite, les plus-values peuvent également bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 euros sous certaines conditions :

1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

2° Le cédant doit :

a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

• gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

• associé en nom d’une société de personnes ;

• président, directeur général, d’une société par actions.

Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

Ce dispositif serait applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

3° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

Sur le plan social, la transmission du cabinet emporte transfert automatique des contrats de travail. L’article L122-12 du code du travail précise à ce titre : « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Cela implique la reprise de l’ancienneté originelle des salariés, même si ceux avaient été embauchés par le prédécesseur du cédant.

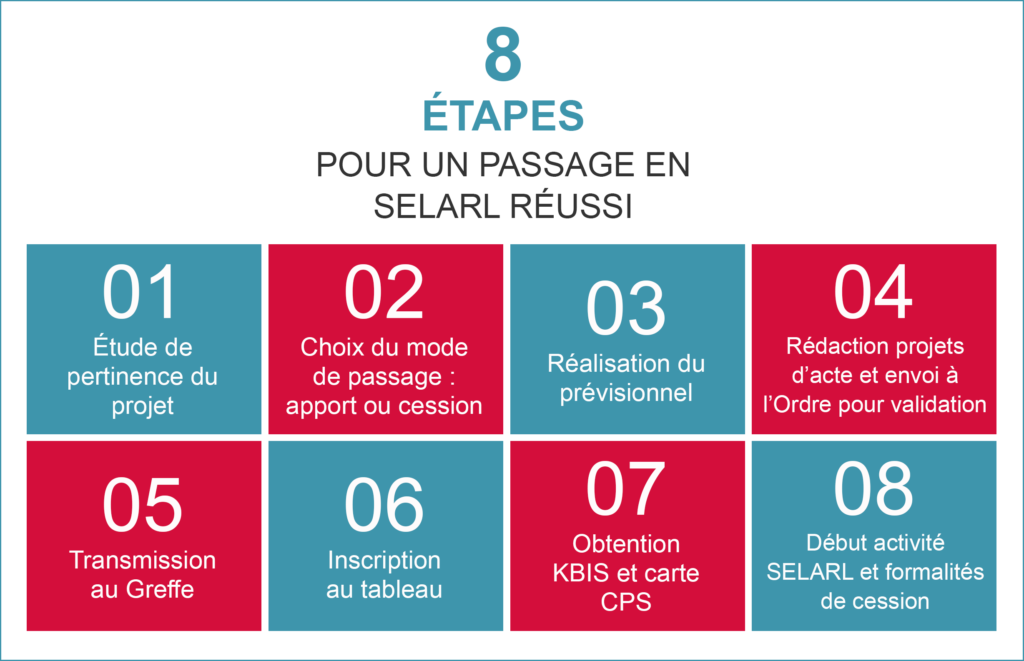

Que ce soit du côté du cédant ou du repreneur, l’anticipation reste donc le maître mot afin de ne pas découvrir au dernier moment des problématiques susceptibles d’avoir des incidences financières lourdes. Une transmission se prépare en amont, longtemps à l’avance. La structuration juridique et fiscale de votre cabinet ne s’improvise pas. Des simulations doivent être opérées afin d’en mesurer toutes les incidences à court et moyen terme.

Dentairement vôtre.

Julien Fraysse

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Julien Fraysse !