En dentisterie esthétique, le beau peut être défini comme ce qui ne se voit pas. Ce challenge du « beau » doit être relevé au quotidien par le chirurgien-dentiste lors de restaurations directes et conjointement avec le prothésiste lorsqu’elles sont indirectes.

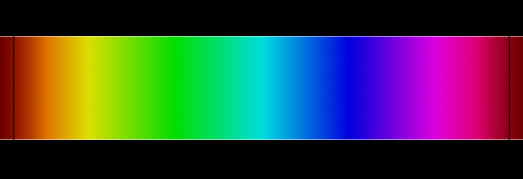

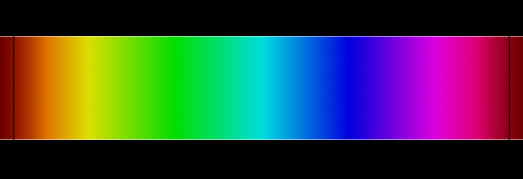

La couleur peut se définir comme la perception par l’œil de fréquences d’ondes lumineuses réparties entre l’infrarouge et l’ultraviolet (de 380 à 760 nm). Elle varie en fonction de l’âge, du sexe, de l’expérience et des conditions environnementales.

– La perception des couleurs diminue avec l’âge (zones transitions plus dures à discerner).

– Les femmes présentent moins de déficiences visuelles que les hommes.

– L’expérience permet une meilleure perception des couleurs.

– Les éléments parasites vont fausser la perception des couleurs.

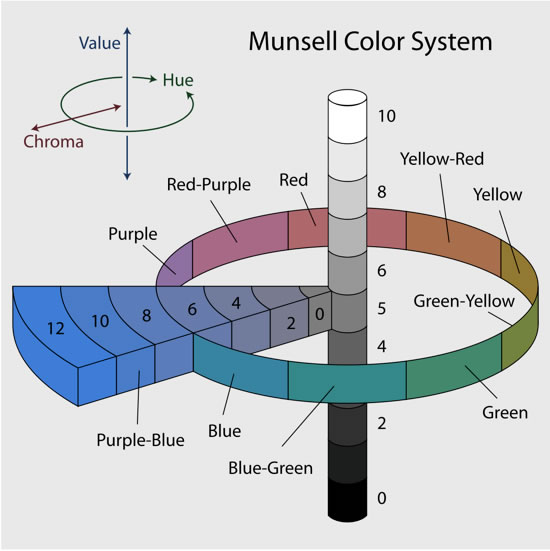

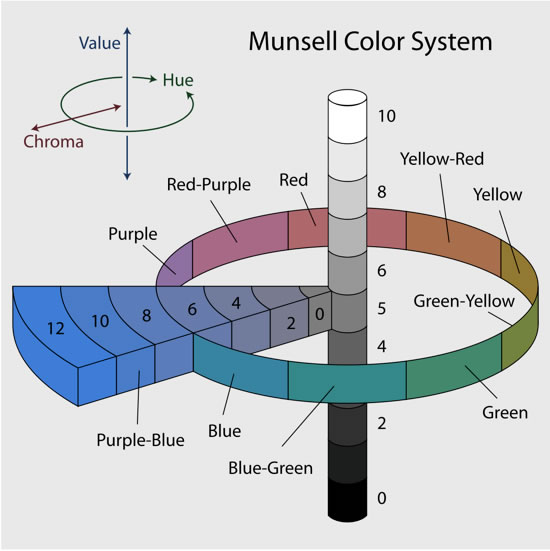

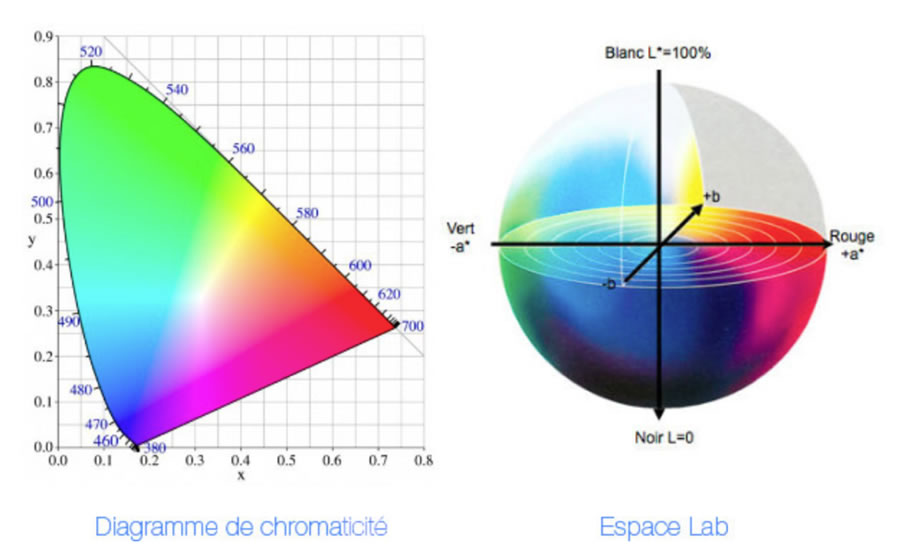

En Odontologie, les systèmes de prise de teinte se réfèrent au caractère tridimensionnel de la couleur décrit par Munsell. Les couleurs se définissent par leurs coordonnées (dans l’espace) :

La luminosité : elle est l’élément principal à identifier, elle se définit comme la quantité de lumière réfléchie par la dent, fonction de l’épaisseur de l’émail et de son degré de minéralisation. Mais aussi de l’état de surface et de l‘incidence du rayon lumineux.

La saturation : c’est la quantité de pigment contenu dans une couleur.

La teinte : aussi appelée chromacité ou tonalité chromatique longueur d’onde réfléchie par l’objet. C’est le facteur le moins déterminant de la qualité cosmétique de la restauration.

Système de Munsell

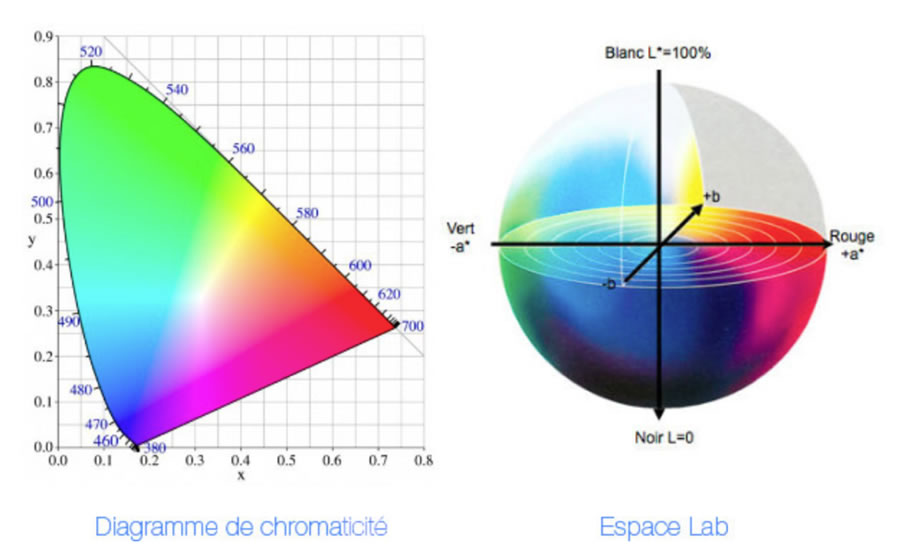

Partant de ce principe, et selon la représentation des couleurs issues de la commission internationale de l’éclairage CIE L*a*b*, nous pouvons réduire l’espace chromatique des dents naturelles à une zone de forme rhomboïde, aussi appelée communément banane chromatique.

Sphère des couleurs

En résumé : « le choix de la teinte est un faux problème, toutes les dents étant jaunes orangées avec des nuances plus jaunes, ou plus rouges suivant les cas. La luminosité reste toujours le facteur le plus important de la réussite esthétique. » Jean-François Lasserre.

La dent est un organe complexe aux propriétés optiques multiples, elles ne peuvent être réduites à ces seules dimensions fondamentales. Jean-François Lasserre les a identifiées comme les 7 dimensions de la couleur.

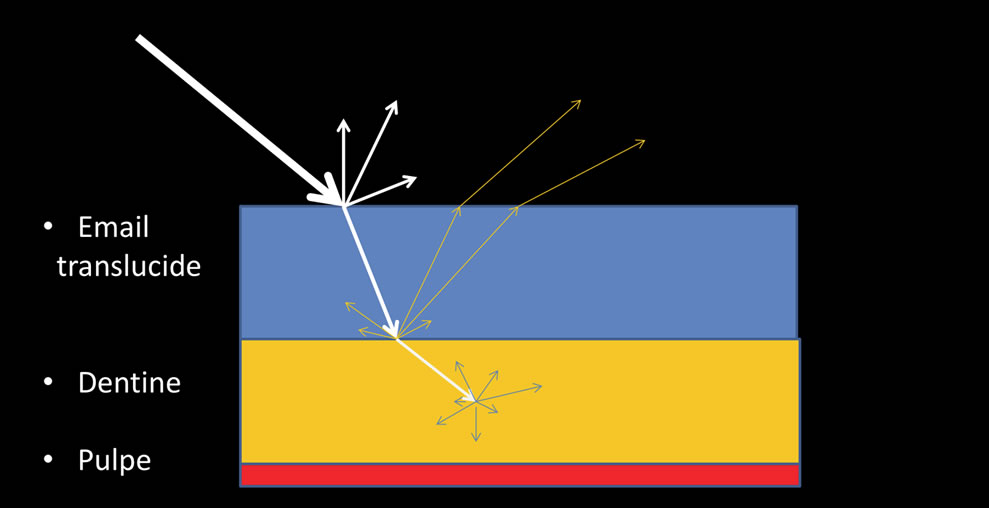

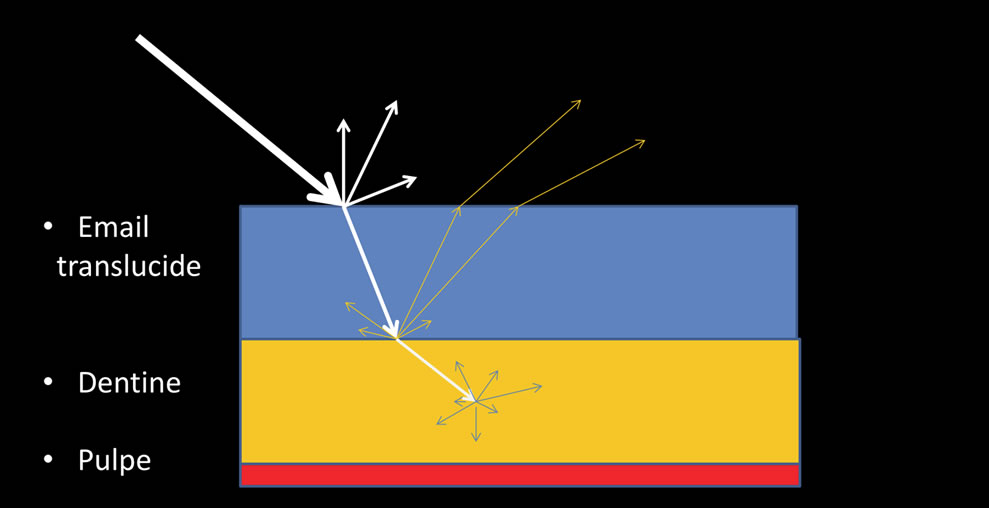

– La stratification des tissus est la principale caractéristique, elle est liée à l’anatomie dentaire ainsi qu’aux propriétés optiques de ces composants.

En effet, l’émail, qui est translucide à 70%, va codifier la luminosité de la dent. Il va réfléchir la lumière et la diffracté.

La dentine, elle, va être responsable de la saturation. Elle va absorber une partie de la lumière.

Enfin, la combinaison pulpe-dentine-émail avec les différences d’épaisseur va donner la teinte.

En analysant ces paramètres, nous allons mieux comprendre l’impact de la lumière sur le choix de la couleur et les caractérisations.

Si le chemin de la lumière est dévié en surface de l’émail, nous aurons les effets d’états de surface. S’il est dévié plus en profondeur, nous aurons des caractérisations comme des taches blanches.

Trajet de la lumière dans la dent naturelle (Dr Bodic)

– La triade optique : elle comprend l’opalescence qui donne un aspect bleuté à la dent en réflexion lumineuse et qui réfléchit les longueurs d’ondes oranges et rouges en transmission.

Cette composante est liée à l’émail et à la taille très fine des molécules d’hydroxyapatite. Aujourd’hui, la plupart des fabricants proposent des poudres d’émail à effet opalescent.

La fluorescence permet à un corps de réémettre le rayonnement UV auquel il est soumis. (Dent naturelle bleutée). Cette propriété est liée à la dentine. Avec le temps et la minéralisation, elle perd son caractère fluorescent.

La translucidité est la capacité d’un corps de laisser passer la lumière. L’émail a une translucidité de 70% et la dentine de 40%. Avec l’âge, l’émail devenant plus fin et la dentine se minéralisant, la dent perd en translucidité.

Effet d’opalescence et de fluorescence des blocs suprinity (source Vita)

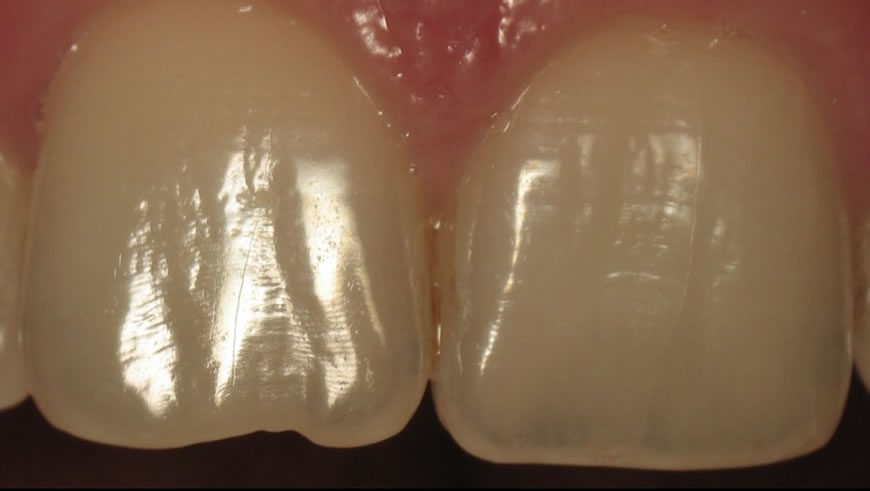

– L’effet nacré : effet surtout visible chez les sujets jeunes dont les surfaces dentaires donnent un effet de brillance métallique.

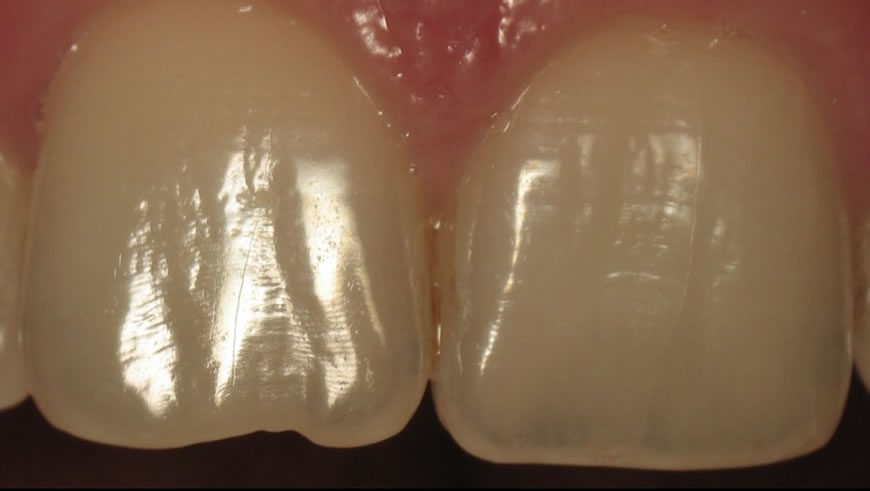

– La macro et microgéographie ou état de surface : elle va conditionner la réflexion du flux lumineux réfléchi, très marquée chez le sujet jeune, elle diminue avec l’âge et l’usure abrasive et érosive.

Elle est identifiable à l’aide de vernis sur les modèles et/ou des photos.

Microgéographie et caractérisation chez un sujet jeune

– Les caractérisations (taches, fissures, sillons) qui va permettre l’intégration de la restauration au milieu des dents naturelles. Elles sont naturelles (tache de fluorose) ou acquises (fêlures colorées, infiltrations) et de profondeur variable.

Il conviendra de voir avec le patient si celui-ci veut faire reproduire ces éléments.

Les conditions d’enregistrement des informations sont aussi un élément clé de la réussite. Les lumières parasites auront tendance à fausser notre perception des couleurs. L’environnement lumineux et l’éclairage sont aussi des éléments clés. La notion de lumière du jour est une condition essentielle, elle se définit comme une « lumière provenant d’un ciel bleu exposé au Nord, avec environ 3/5 de nuages blancs épars, vers 10 heures du matin en septembre sous nos latitudes et sans réflexion parasite. »

Sa mesure se fait essentiellement en température (°Kelvin) qui correspond à une plage de longueur d’onde ainsi qu’en intensité (Lux).

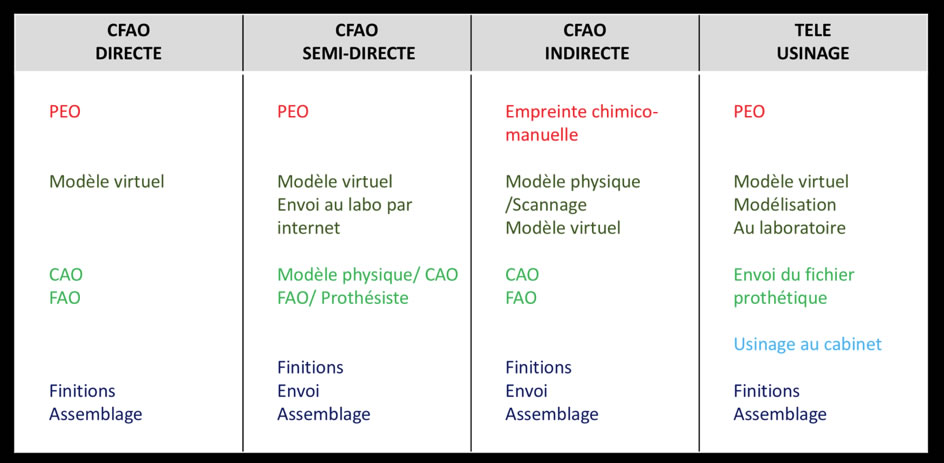

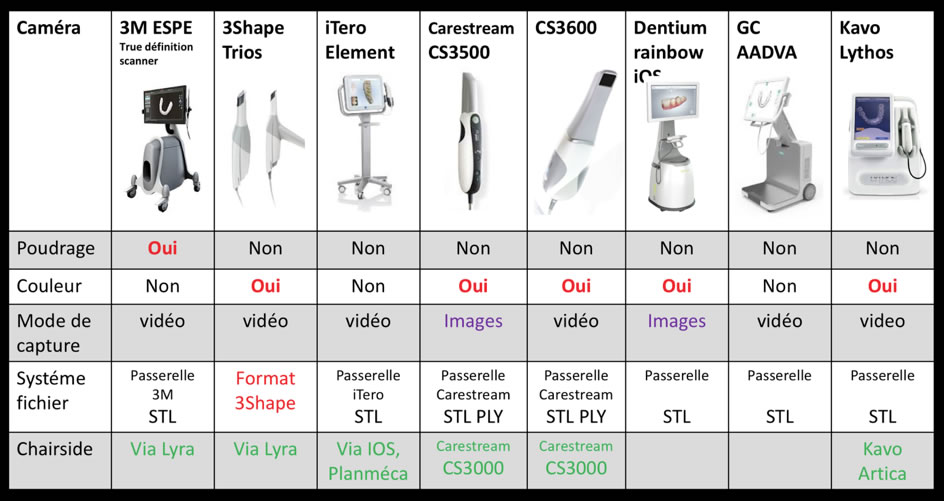

Quels sont les moyens de transmettre la couleur en 2016 :

– Teintier manuel ;

– Schéma de teinte ;

– Teintier électronique ;

– Scanner intra-oral.

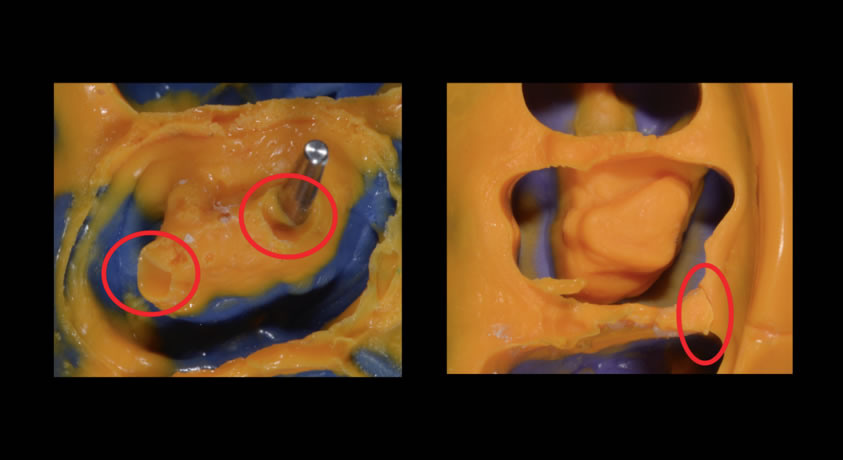

Ces techniques sont complémentaires et sont essentielles à la communication avec le laboratoire. Il faudra toujours commencer par mettre en place un protocole avec le prothésiste afin d’avoir une technique reproductible et de réduire les risques d’échecs.

Le teintier manuel :

En 1956, la société Vita sort le premier teintier du marché, le Lumin Vacum (13 références). En 1983, ce teintier évolue vers le teintier Vitapan (16 références) qui reste le teintier majoritaire utilisé dans le monde encore à l’heure actuelle. En 1986, Ivoclar Vivadent le modernise avec le teintier chromascop qui crée les groupes de teintes A, B, C, D. EN 1998, il se modifie complètement avec la version 3D master (26 références). Enfin en 2008, ce teintier simplifie son protocole avec la version linearguide (29 références), qui permet une lecture plus rapide de la teinte.

Teintier 3D master et Linear Guide Vita

Teintier Shade Guide Ivoclar Vivadent

Ces teintiers doivent être renouvelés régulièrement car les barrettes de teintes se dénaturent dans le temps, entraînant des sources d’erreurs.

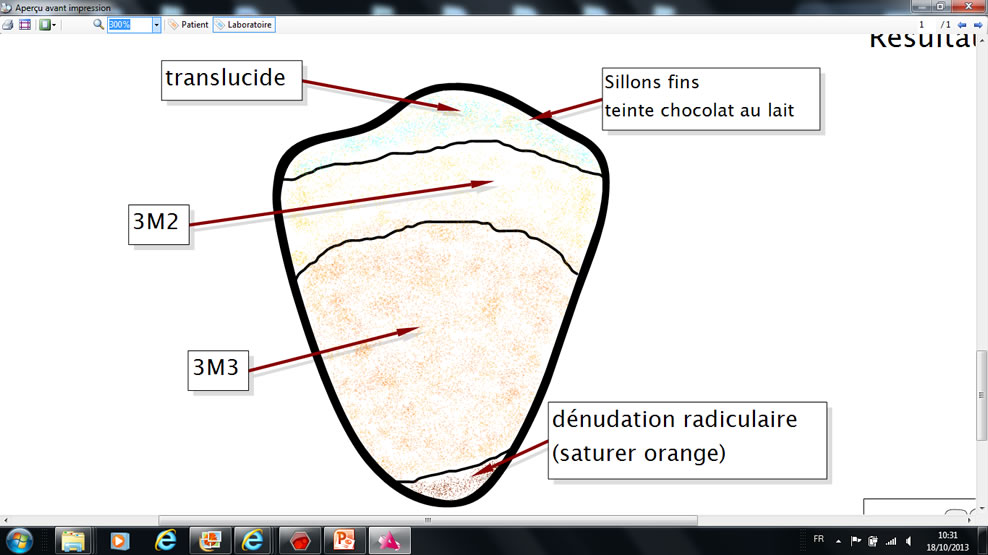

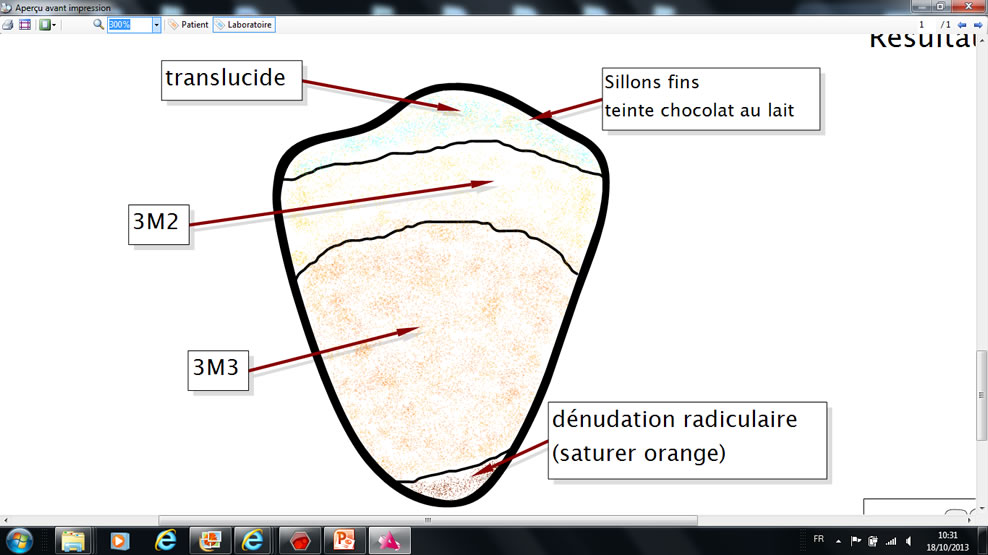

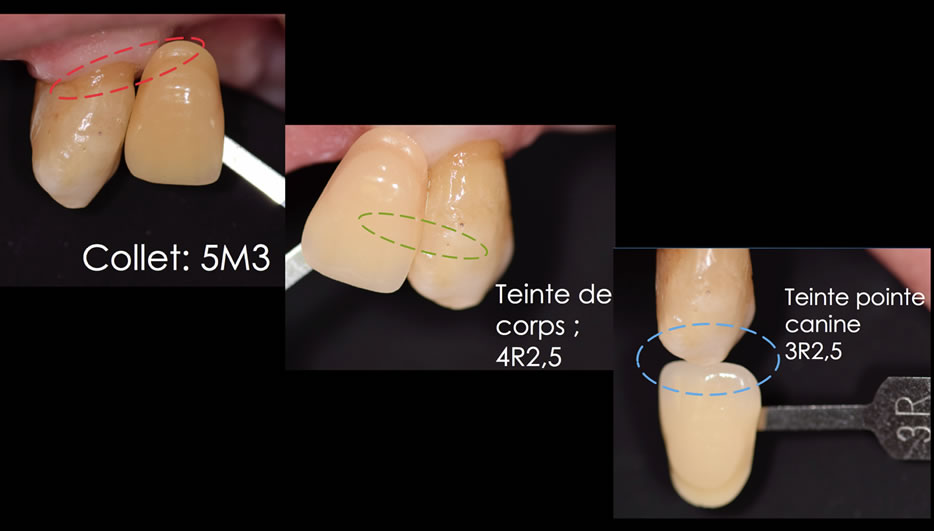

Schéma de teinte :

Il va permettre de donner des informations plus détaillées au laboratoire, sur la répartition des masses ainsi que sur les effets de surface et caractérisations. Il nécessite une légende ainsi que des indications sur les caractérisations.

Schéma de teinte pour restaurer la 45 (logiciel vita assist)

Situation clinique après scellement de la couronne zircone stratifiée (Réalisation laboratoire Giraud, Nantes)

Teintier électronique :

Le teintier électronique permet une mesure beaucoup plus objective de la teinte en s’affranchissant de paramètres de parasitages lumineux et de fatigue visuelle. Sa fiabilité a été éprouvée, même s’il est nécessaire d’effectuer un contrôle visuel complémentaire.

Il existe à l’heure actuelle 3 types de teintiers électroniques : les colorimètres, les spectrophotomètres et les caméras intraorales.

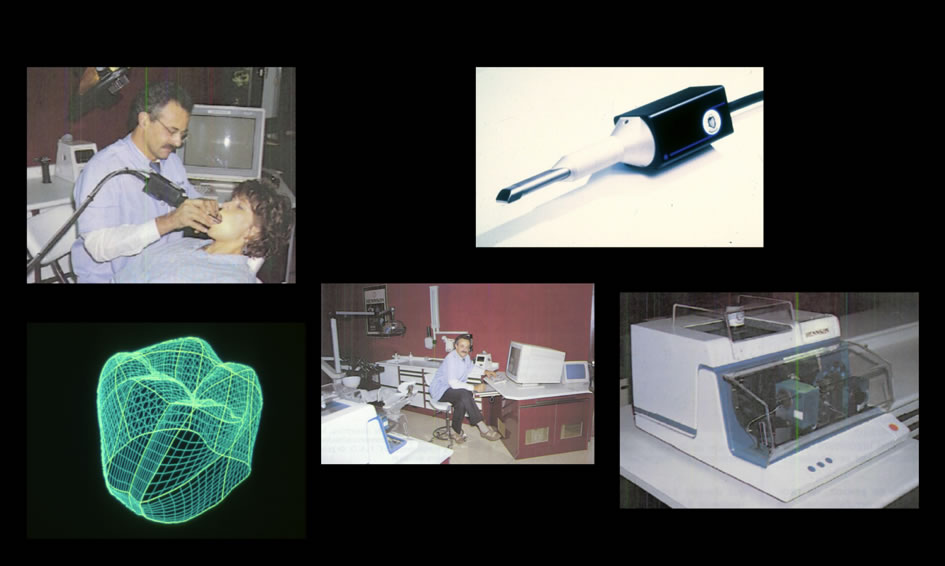

Historiquement les colorimètres ont été les premiers appareils développés. Ils sont équipés de 3 sondes simulant les couleurs perçues par l’observateur : rouge, vert, bleu. Les ondes réémises sont recaptées.

Le spectrophotomètre émet une lumière blanche calibrée (couvrant l’intégral du spectre des couleurs et non trivariante comme le colorimètre), le signal réémis est recapté et permet de définir la couleur de la dent. En fonction des systèmes, nous aurons des valeurs de teintiers (1 à 3 zones), voire même une cartographie très détaillée pour le prothésiste.

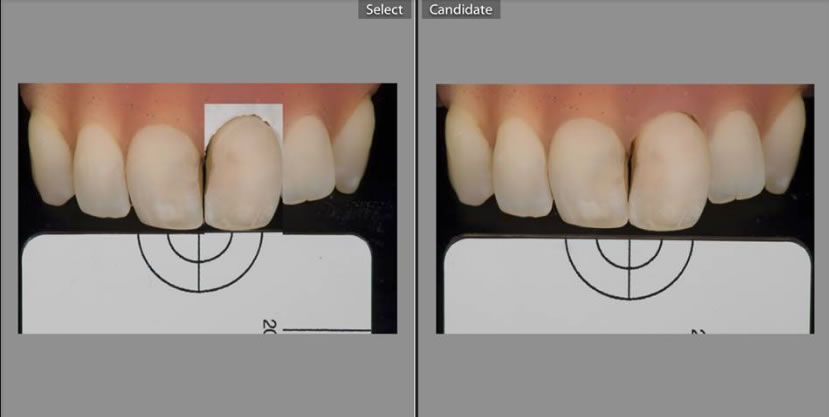

Logiciel du teintier ZfX Shade (Source Dr A. Fruchet)

Contrôle du relevé de couleur (Source Dr A. Fruchet)

Teintier vita Easyshade

Mesure au teintier Easyshade (vita)

Zones d’enregistrements

Les caméras intra orales ne réalisent pas de mesure de la couleur, en revanche elles vont permettre de mettre en avant des caractéristiques ainsi qu’une comparaison entre un enregistrement d’une dent et de sa référence sur un teintier manuel. Nous pourrons citer le système Sopro 717 d’actéon.

Caméra Sopro 717

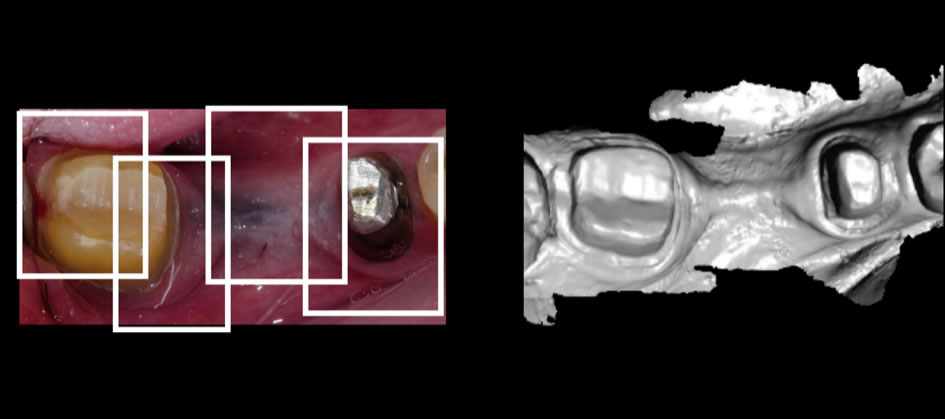

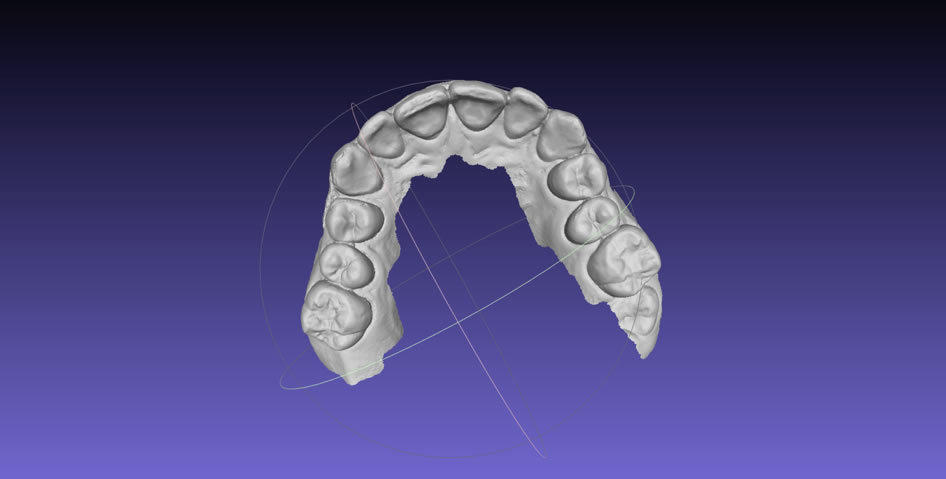

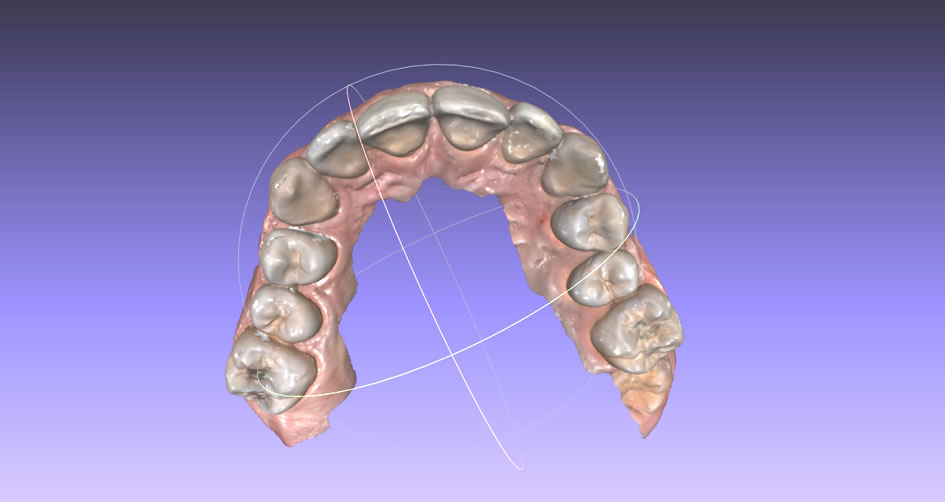

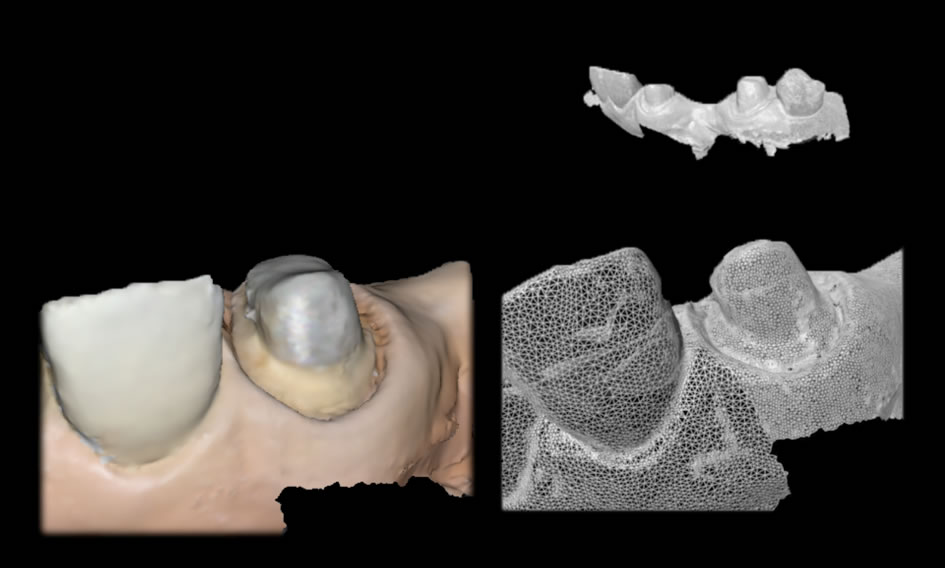

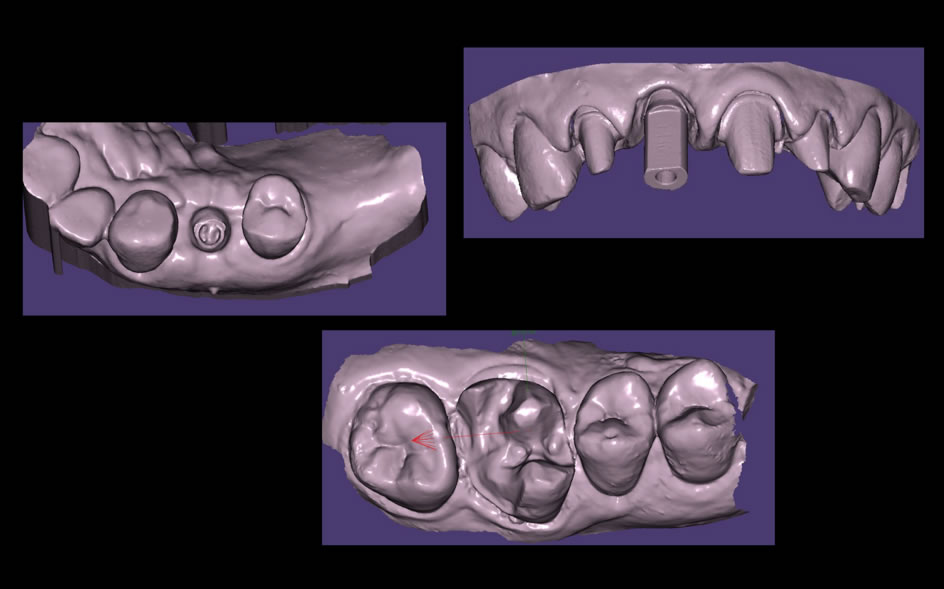

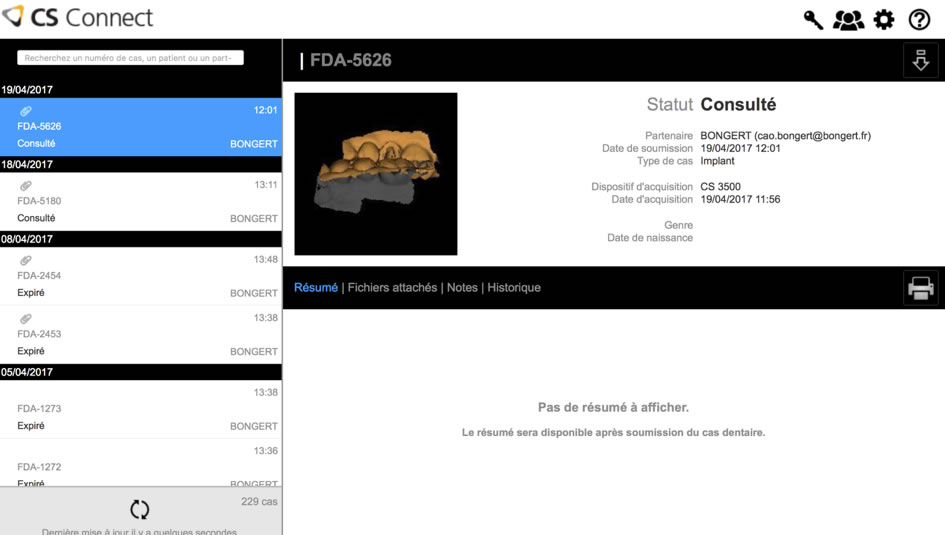

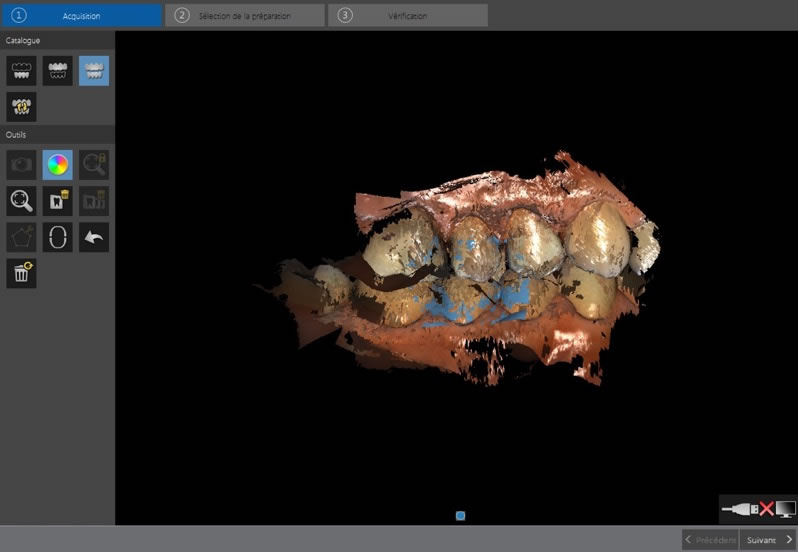

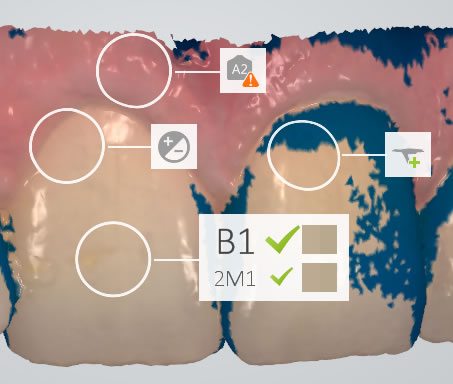

Scanner intra-oral :

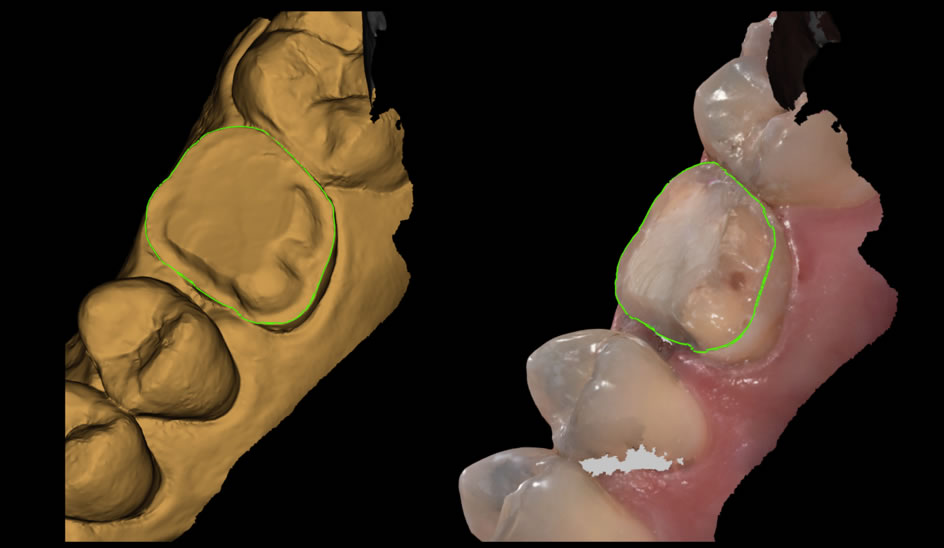

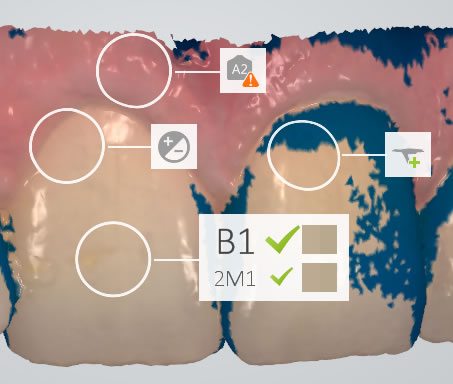

La société 3shape propose aujourd’hui de coupler l’acquisition du fichier 3D avec les données spectrophotométriques. L’avantage est d’envoyer au prothésiste dans un seul fichier l’ensemble des données permettant de réaliser une prothèse numérique. Cette technique nécessite une calibration spécifique du scanner intraoral ainsi qu’un enregistrement plus spécifique des zones de référence pour la couleur. Les zones insuffisamment enregistrées apparaîtront en bleu et le logiciel indiquera les zones de couleurs en références Vita Classic et 3D master.

Relevé de la couleur avec la caméra Trios (source 3shape)

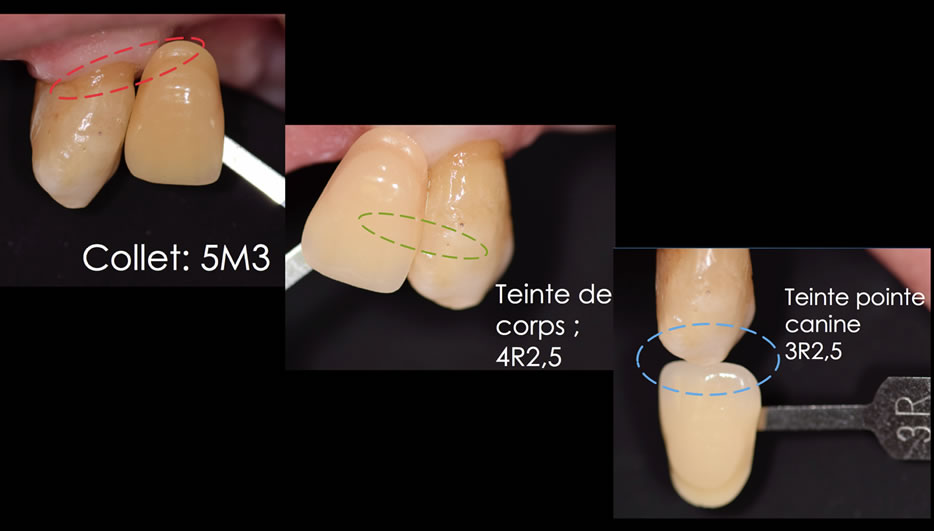

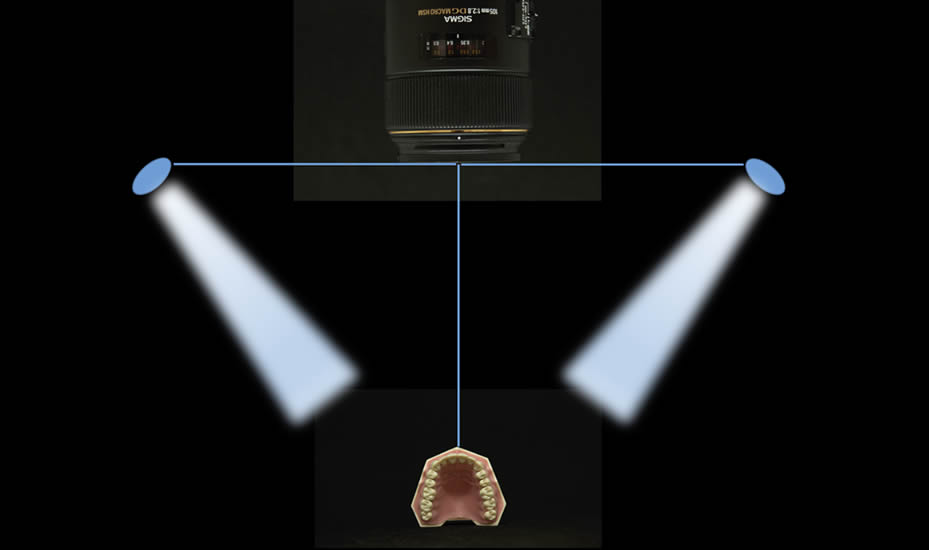

La photographie :

Elle permet d’envoyer énormément d’informations au prothésiste sur les états de surface, sur la répartition des masses, sur les caractérisations, sur les effets de translucidité.

Les recommandations actuelles sont d’utiliser une barrette de référence du teintier au minimum pour donner au prothésiste un élément de comparaison.

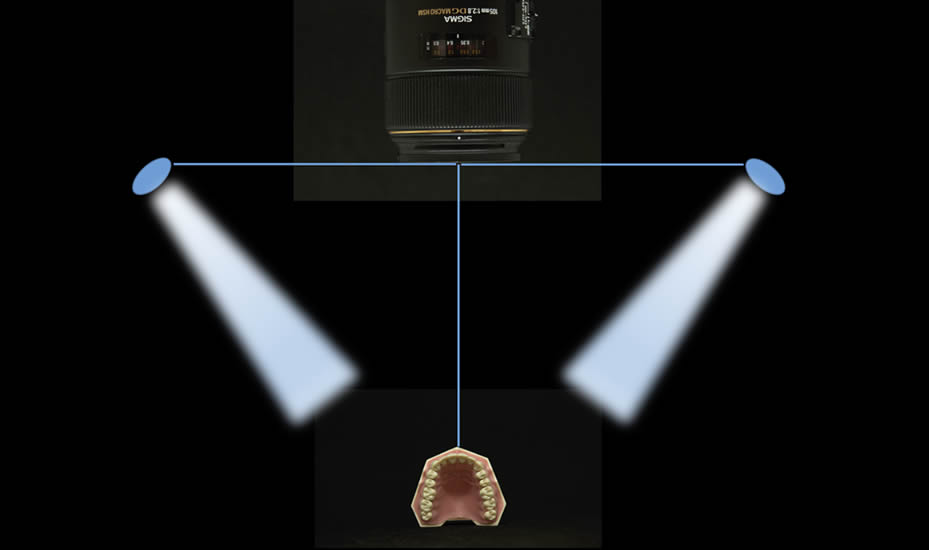

A cela peut être ajouté un travail sur la lumière avec les flashs. L’idéal étant de les déporter pour améliorer la perception des états de surface. Un éclairage avec un angle de 45° apporte une lumière douce qui met en valeur les lignes de transition.

Positionnement idéal des flashs

Un passage en noir et blanc sera un excellent moyen de contrôler la luminosité.

Il est aussi possible de jouer sur les contrastes pour mettre en avant les zones de translucidité.

Passage en noir et blanc pour valider la luminosité

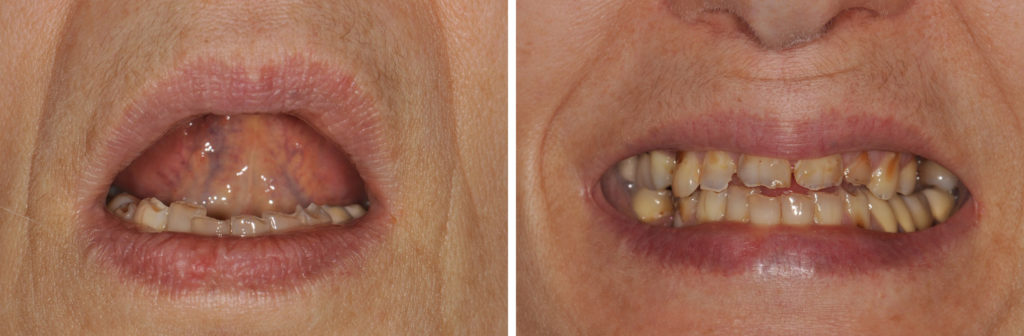

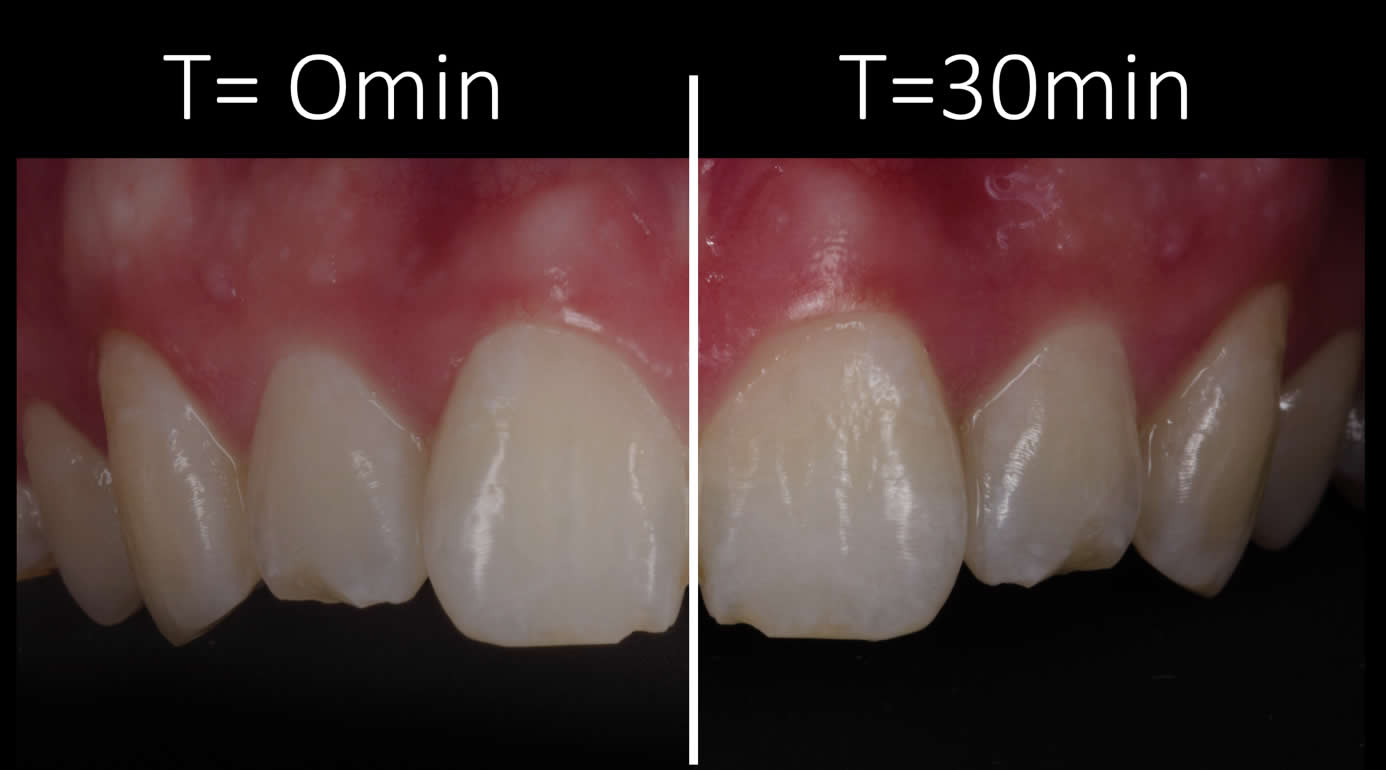

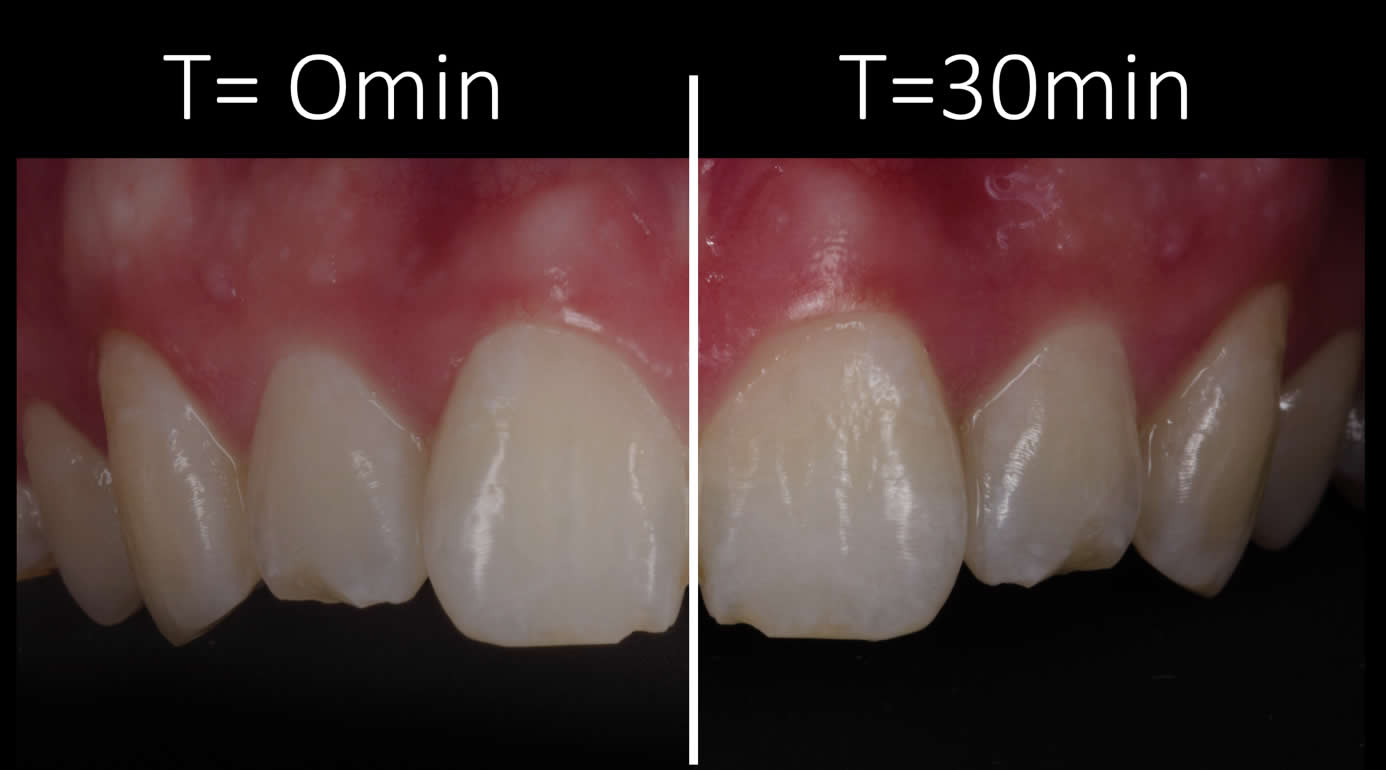

Il faudra faire attention au changement de teinte lié à la déshydratation : une dent déshydratée paraîtra plus claire. Il est donc conseillé de prendre la teinte en début de séance et d’attendre la réhydratation de la dent avant de valider le résultat esthétique final.

Effet de la déshydratation sur une dent

Le système de lumière polarisée Polar Eyes complète avantageusement les informations transmises au prothésiste. Cette technique va permettre de s’affranchir des reflets de l’émail et ainsi donner un maximum d’informations sur les répartitions des masses dentaires.

Le principe est celui d’une lumière polarisée croisée émise par les flashs et recaptée par l’objectif.

Orientation des filtres polarisants du système Polars_eyes

Effet de la polarisation croisée

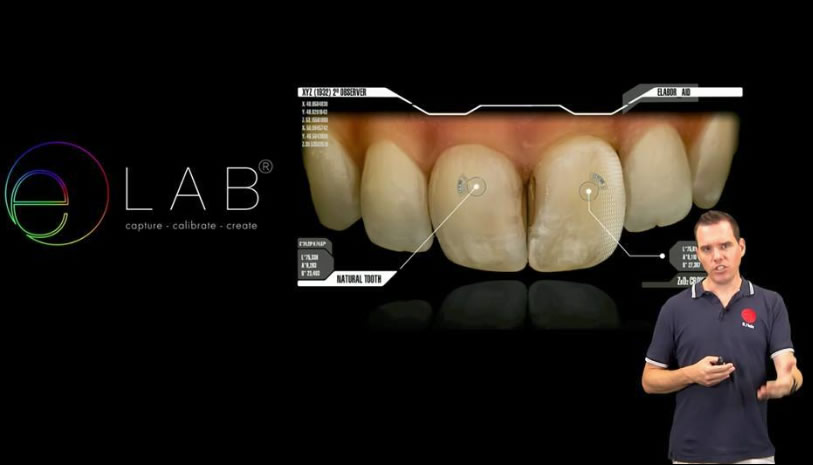

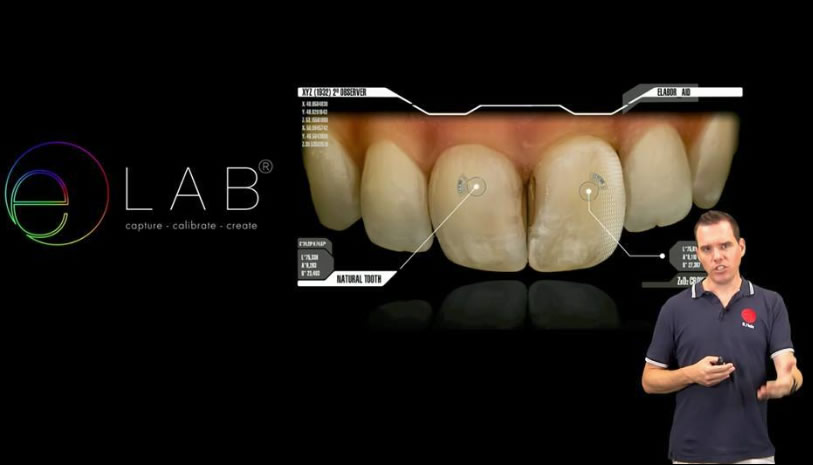

Le choix de la couleur est un domaine qui évolue constamment. D’autres méthodes sont explorées comme le système E_LAB de Sascha Hein. Se basant sur la photographie, il ne nécessite plus de teintier de référence, mais une référence gris neutre comme celle utilisée pour calibrer les couleurs en photographie. Ce système nécessite cependant que le praticien comme son prothésiste travaillent avec un support numérique.

Sascha Hein et le protocole e_LAB (source internet)

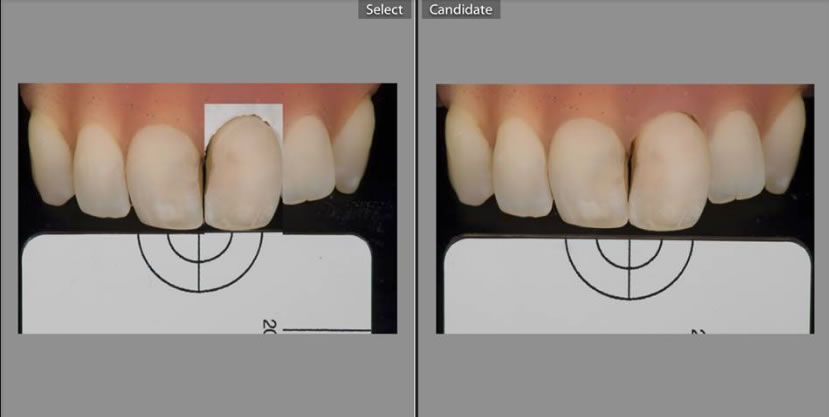

Comparaison entre la vue clinique et celle issue du laboratoire (source internet)

Quel protocole au quotidien :

1- Mesure au teintier électronique Easyshade ;

2- Contrôle manuel au teintier shadeguide/ 3Dmaster ;

3- Photo avec échantillon de teinte (lumière naturelle et polarisée) ;

4- Fiche de laboratoire précisant la reproduction des certaines caractérisations ou l’abstention de reproduction.

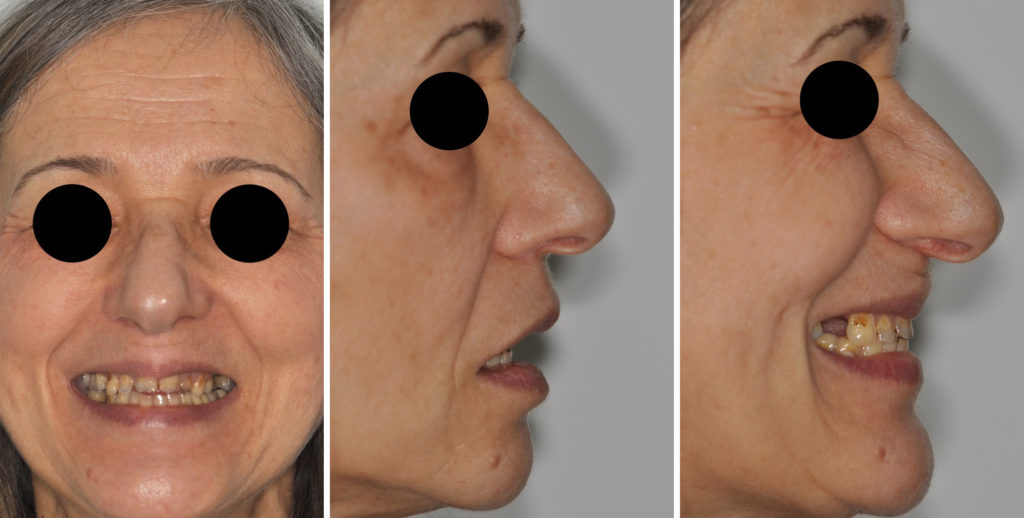

Cas clinique N°1 : overlay Emax sur 14

Après détermination de la référence au teintier électronique, Photo en lumière naturelle et polarisée

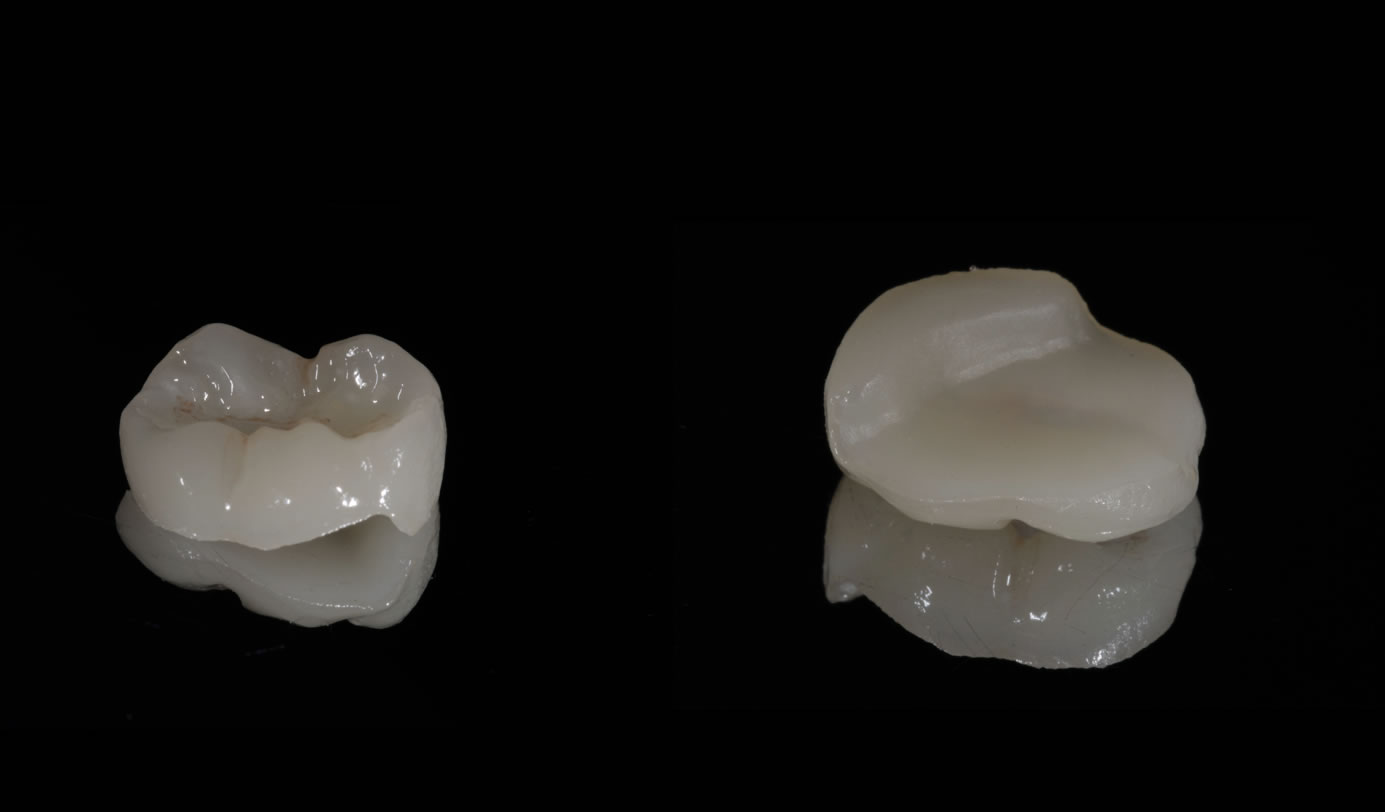

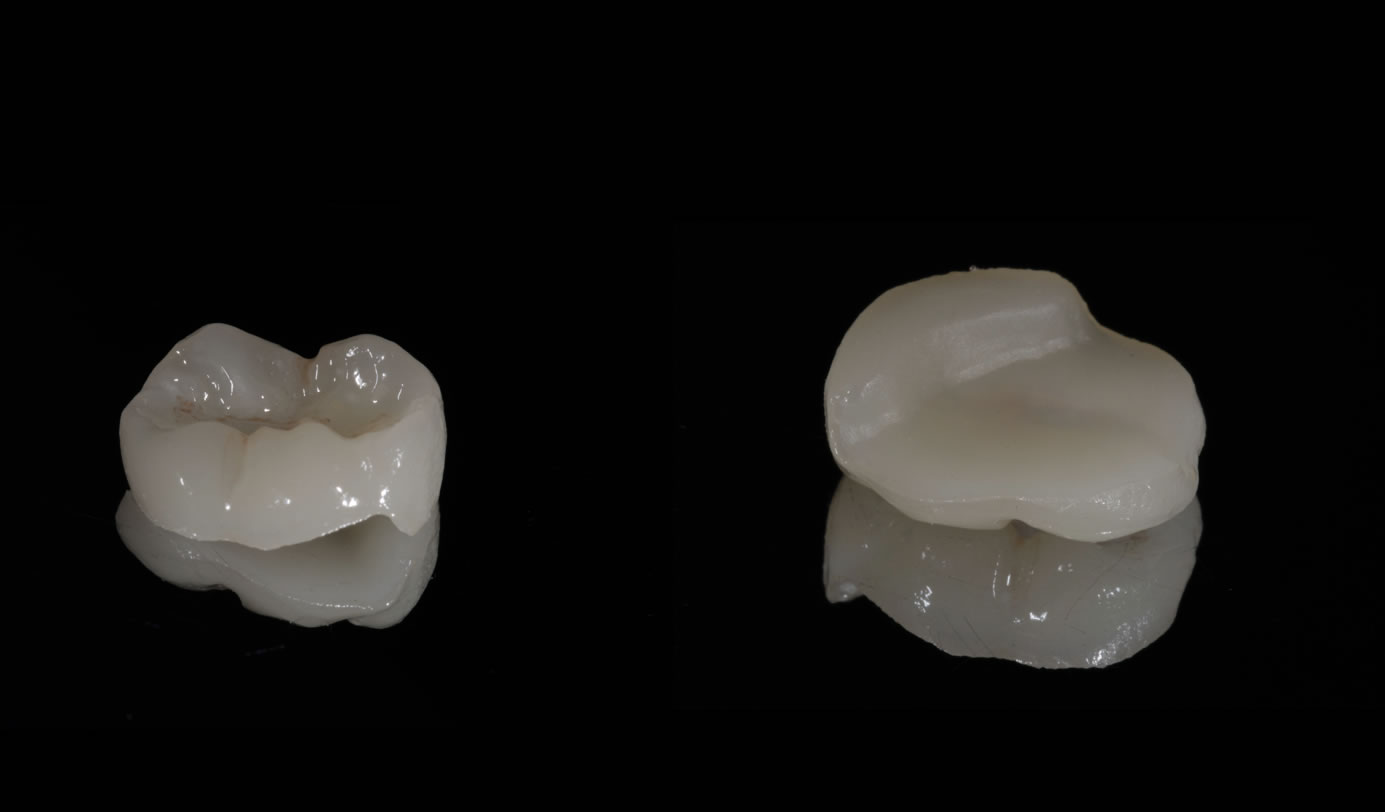

Vue de la restauration Emax monobloc (réalisation Ddigital Labs, La Roche-sur-Yon)

Vue finale en séance de contrôle 1 semaine après le collage

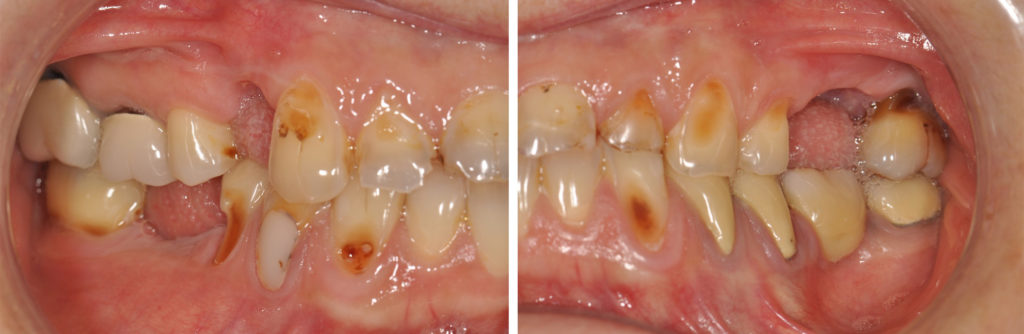

Cas clinique N°2 onlay Emax sur 36 :

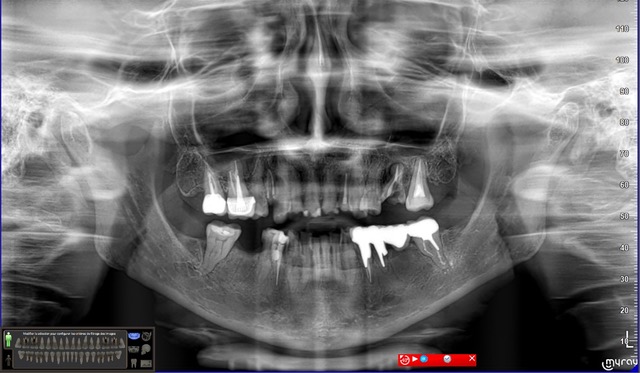

36 nécessitant une pulpectomie et restauration prothétique

Choix de la couleur (lumière normale et polarisée)

Emax monobloc (Réalisation Laboratoire Ch Giraud, Nantes)