Les Formations POP : Practice On Patient.

Dr. Pierre Layan, Dr. Philippe François, Dr. Elsa Dreyfus Schmidt, Dr. Louis Maffi Berthier.

Présentation POP

P.O.P (« Practice On Patient ») est une association de formation dentaire continue basée à Paris qui promeut un enseignement centré autour du concept de compagnonnage. En Implantologie, en Parodontie et en Odontologie Restauratrice, l’équipe de formateurs accompagne pas à pas, le praticien de la théorie à la pratique, sur modèles puis sur patient.

L’IDS c’est quoi ?

L’I.D.S. ou Immediat Dentin Sealing (Scellement Dentinaire Immédiat en français) désigne le scellement des tubulis dentinaires fraîchement exposés lors de l’excavation par la création immédiate d’une couche hybride.

Initialement, il consistait en l’application d’un adhésif chargé photopolymérisé(1,3). Par la suite, pour adapter ce protocole aux différents systèmes adhésifs disponibles, l’adjonction de résine composite fluide a été proposée.

Pourquoi ?

L’IDS présente un intérêt biologique, symptomatologique et dans l’optimisation du collage.

Biologiquement, la dentine fraîchement coupée doit être considérée comme une véritable plaie. En scellant la communication avec la pulpe, l’IDS joue alors un rôle de « pansement ». Elle limite la diffusion bactérienne et permet un plus grand contrôle de l’agression pulpaire et de l’inflammation consécutive.

Dans la gestion de la symptomatologie per et post-opératoire du patient, ce scellement s’accompagne fréquemment d’une diminution franche des sensibilités post-opératoires (froid, chaud, pression sur la restauration provisoire) et facilite le deuxième temps opératoire dédié au collage ( quantité ou type d’anesthésie).

Concernant le collage, des études récentes(2,3) tendent à montrer une meilleure adhésion sur la dentine fraîchement préparée, non contaminée par les bactéries salivaires ou le matériau provisoire.

Comment ?

Le protocole initialement décrit par Magne et coll.(1) propose l’utilisation un adhésif chargé de type MR3 (Optibond FL, Kerr Dental) seul, photopolymérisé.

L’utilisation d’un protocole adhésif dissociant primer et adhésif (MR3 ou SAM2) doit être privilégiée, de façon à générer une couche hybride hydrophobe. Ils permettent par ailleurs l’obtention d’une couche hybride suffisamment épaisse pour permettre à l’IDS de jouer son rôle de « pansement » .

Depuis ce protocole fondateur, l’ajout d’ une couche de résine composite fluide a été proposée, pour :

• S’adapter aux différents protocoles adhésifs disponibles. Le composite, fortement hydrophobe, pallie à la perméabilité de certains adhésifs, améliorant ainsi la protection des tubulis.

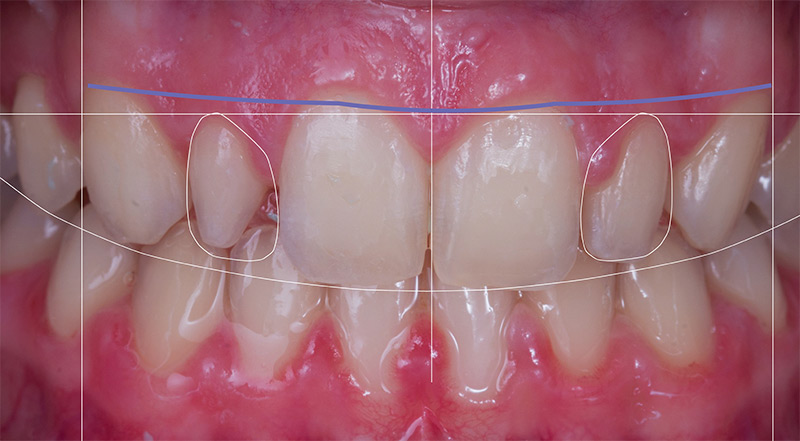

• Favoriser un design cavitaire optimisant la préservation tissulaire par le comblement de zones de contre-dépouilles.

• Il permet un lissage géométrique mais aussi chromatique (par le recours à des composites opaques) des préparations permettant d’optimiser la géométrie de la future restauration et l’obtention d’ un visuel homogène.

• Il participe à augmenter l’épaisseur de la couche hybride, participant ainsi à la prévention des sensibilités post opératoires.

Pour des raisons de simplicité et de gain de temps, de nombreux praticiens utilisent désormais les adhésifs universels pour la réaliser.

Ce protocole de simplification sera décrit au travers d’un temps par temps.

Limites de l’IDS

Le Scellement Dentinaire Immédiat s’accompagne d’un allongement de la séance clinique. En imposant, dès la première séance de soin :

• La pose d’un champ opératoire.

• L’apport de résine composite en incréments successifs.

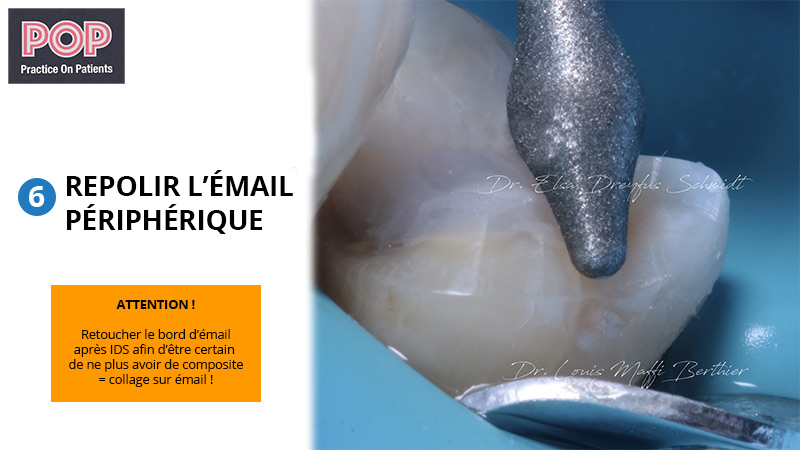

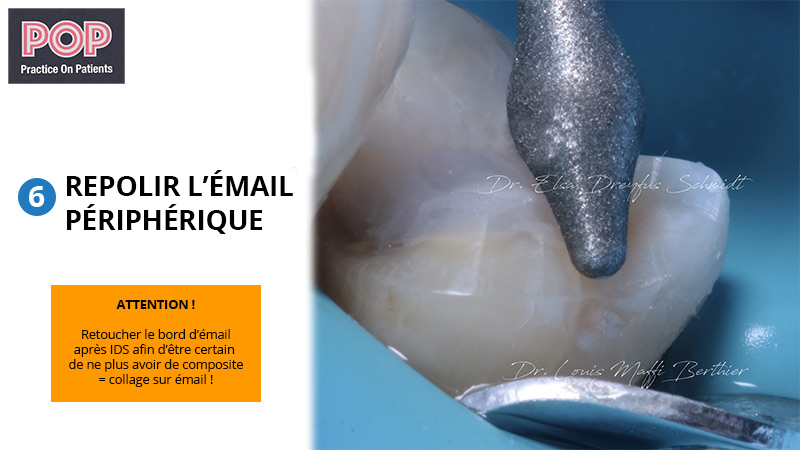

• Le repolissage des limites périphériques amélaires.

L’IDS : protocole clinique détaillé

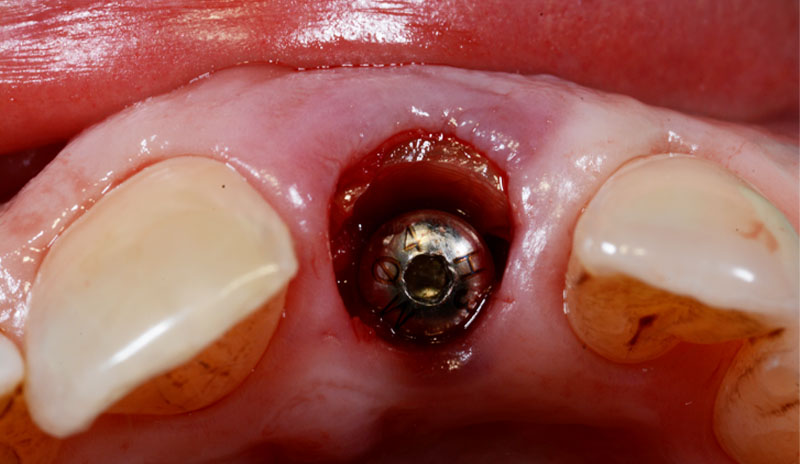

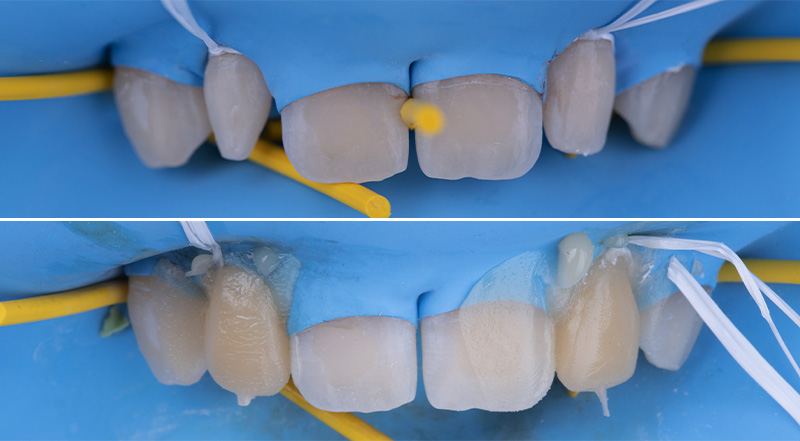

Après isolation de la dent à l’aide d’un champs opératoire , permettant de garantir des conditions d’étanchéité et d’ergonomie optimales.

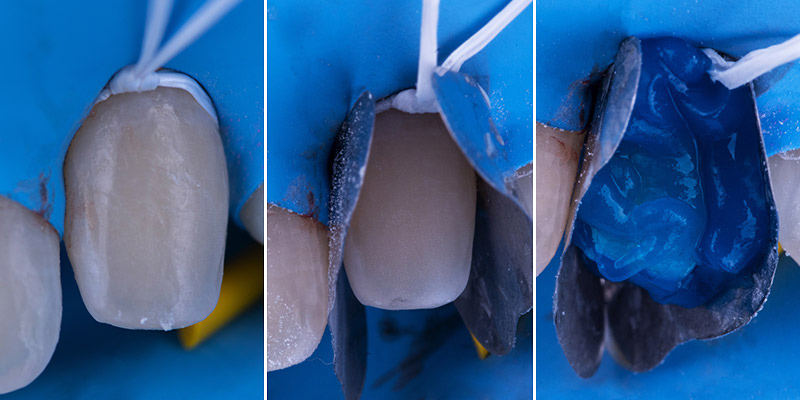

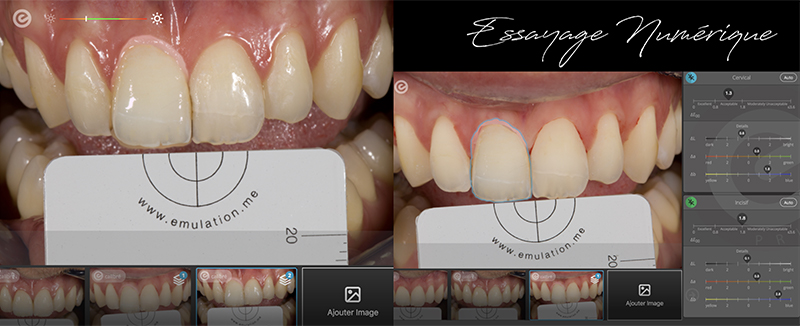

Un adhésif Universel (G-premio Bond, GC Corporation), utilisé en protocole automordançant, est appliqué sur la dentine fraîchement préparée.

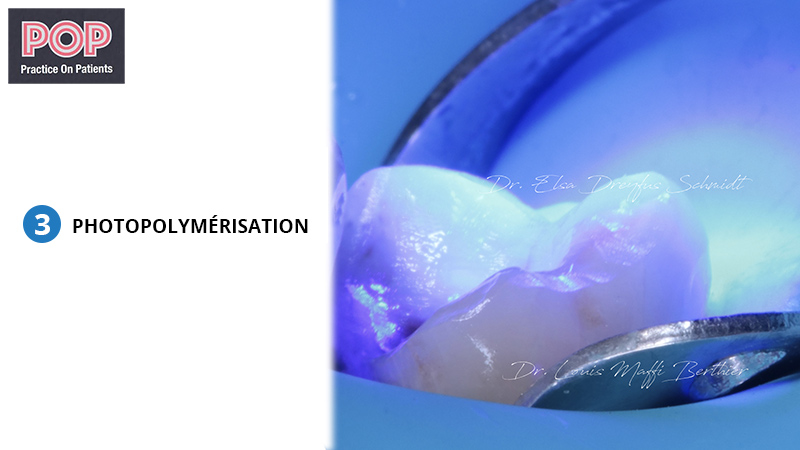

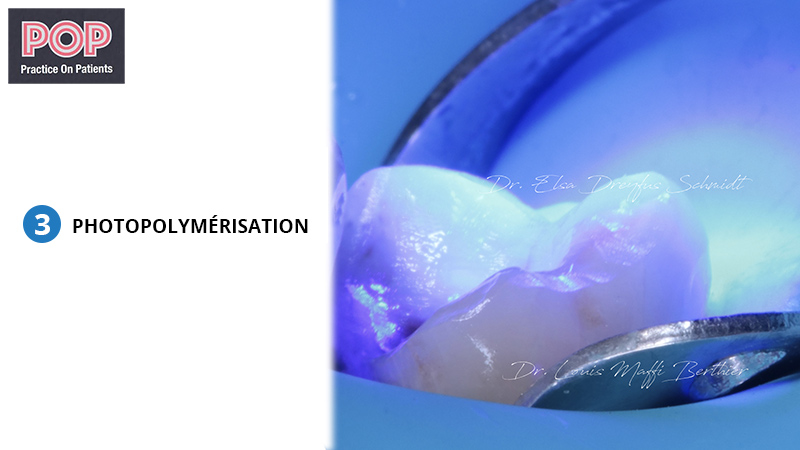

L’adhésif est brossé à l’aide d’une microbrush (15 secondes). Il est ensuite délicatement séché à l’aide d’un spray d’air pour évaporer les solvants, favoriser son étalement et laisser le temps nécessaire à sa pénétration (20 secondes). Enfin, il est photopolymérisé (40 secondes) avec une lampe polychromatique (Gc D-light pro, GC Corporation).

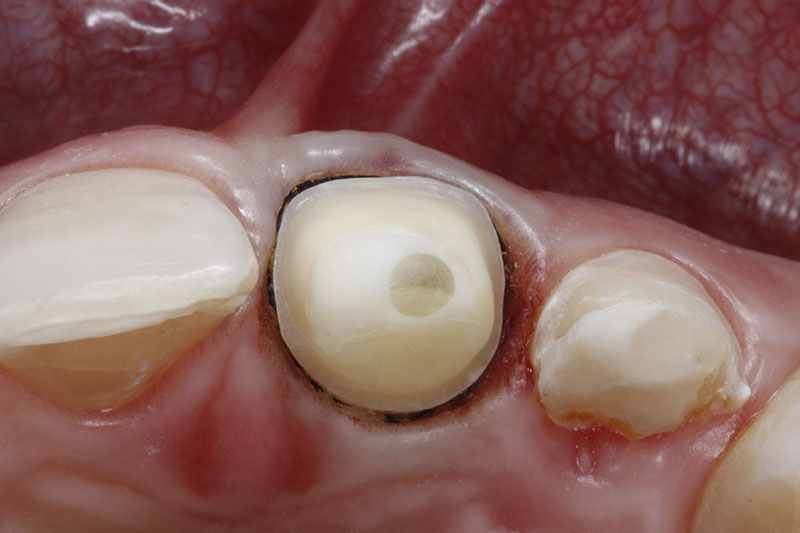

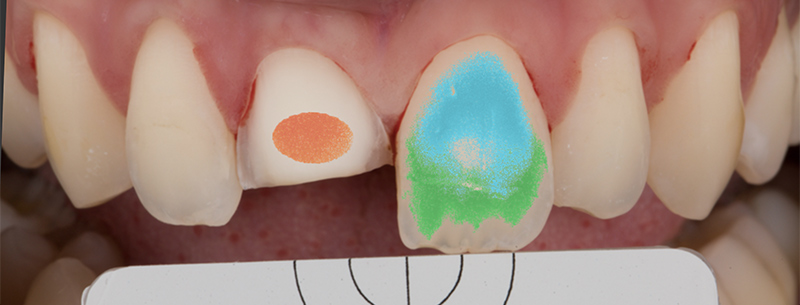

Un composite fluide de haute performance (G-aenial Universal Injectable, GC Corporation) est alors apporté en fine épaisseur, permettant d’épaissir la couche hybride et d’optimiser le design cavitaire et la préservation tissulaire.

L’exploitation de la thixotropie du composite à l’aide d’une sonde n°6 améliore son application sur la surface et limite l’incorporation de bulles. Il est ensuite photopolymérisé une première fois (20 secondes). La composite est de nouveau photopolymérisé (20 secondes) sous une couche de glycérine pour permettre la polymérisation de la couche inhibée par l’oxygène de surface. Il est également possible de frotter vigoureusement la surface à l’aide d’un coton imbibé d’alcool ou de réaliser un polissage mécanique du composite pour éliminer cette couche.

La suppression de la couche d’inhibition permet à la fois d’éviter l’adhérence de la résine de temporisation au composite de l’IDS et améliore localement l’état de surface du silicone d’ empreinte, dont elle perturbe la condensation(5).

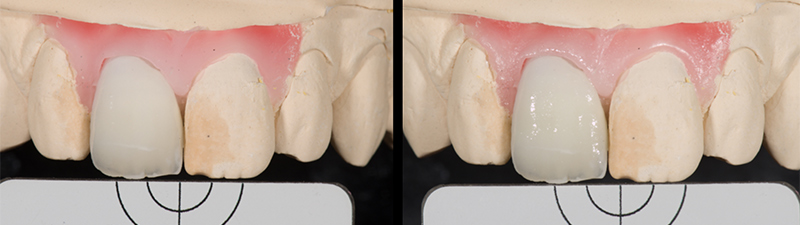

Enfin, un polissage des limites périphériques est nécessaire pour supprimer les excédents de composite sur le bord de l’émail, garantissant l’obtention d’une interface unique émail-restauration très favorable à la pérennité du joint collé et au comportement mécanique de la future restauration.

À cette étape, la morphologie des limites prothétiques est finalisée.

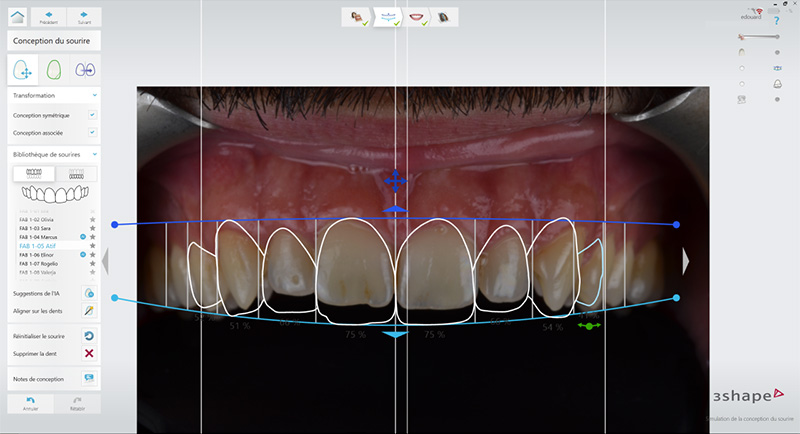

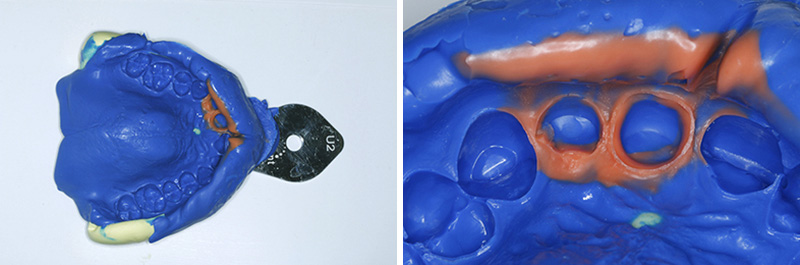

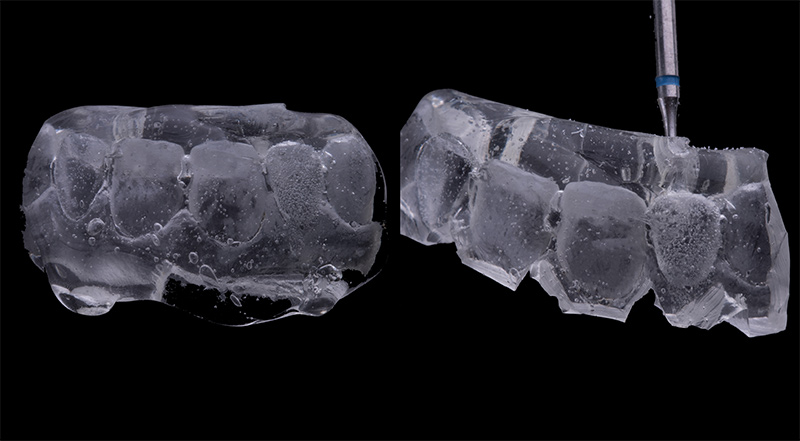

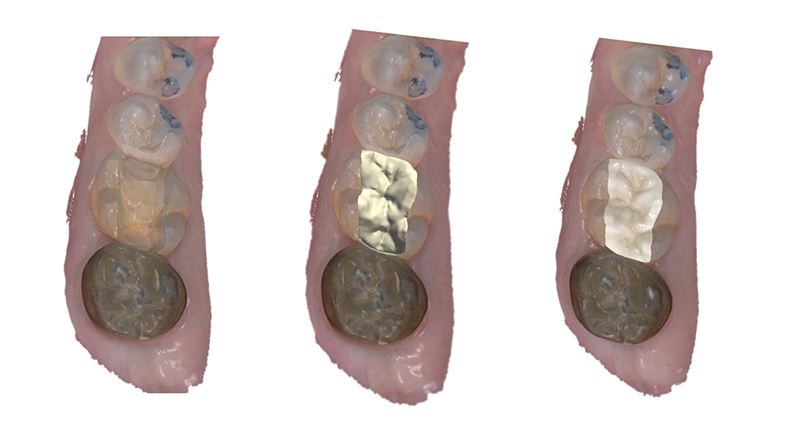

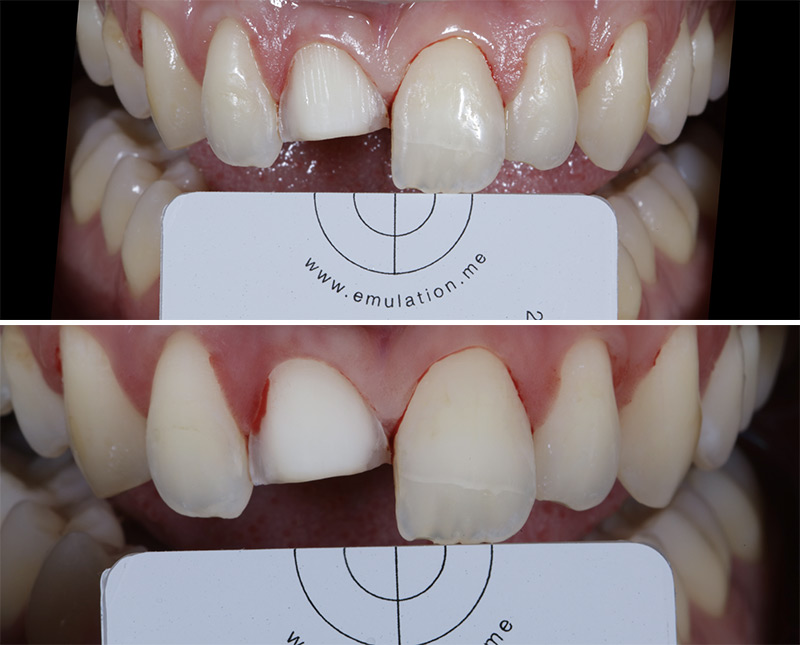

L’image ci-dessus synthétise la mise en œuvre clinique du Scellement Dentinaire Immédiat :

• Dépose de l’ancienne restauration et /ou éviction carieuse.

• Préparation de la cavité.

• Pose de l’adhésif suivit de sa photopolymérisation.

• Pose du composite Fluide suivit de sa photopolymérisation avec une dernière photopolymérisation sous glycérine.

• Retouche et polissage des limites de la préparation.

Conclusion

Le scellement dentinaire immédiat est de plus en plus usité en dentisterie adhésive dans la mesure où il répond aux concepts forts de la dentisterie moderne : maintien de l’intégrité biologique de la pulpe et préservation tissulaire. Il apporte de plus, une réponse satisfaisante à la gestion des sensibilités post-opératoires, notamment lorsqu’une temporisation est envisagée, améliorant ainsi le bien-être du patient et sa confiance dans le traitement.

Références bibliographiques

(1) Magne, P. (2005). Immediate dentin sealing: a fundamental procedure for indirect bonded restorations. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 17(3), 144-154.

(2) Magne, P., Kim, T. H., Cascione, D., & Donovan, T. E. (2005). Immediate dentin sealing improves bond strength of indirect restorations. The Journal of prosthetic dentistry, 94(6), 511-519.

(3) Magne, P. (2014). IDS: Immediate Dentin Sealing (IDS) for tooth preparations. J adhes Dent, 16(6), 594.

(4) Dietschi, D., & Spreafico, R. (2015). Evidence-based concepts and procedures for bonded inlays and onlays. Part I. Historical perspectives and clinical rationale for a biosubstitutive approach. Int J Esthet Dent, 10(2), 210-27.

(5) Ghiggi, P. C., Steiger, A. K., Marcondes, M. L., Mota, E. G., Júnior, L. H. B., & Spohr, A. M. (2014). Does immediate dentin sealing influence the polymerization of impression materials?. European journal of dentistry, 8(03), 366-372.